Mona Lisa

Die Mona Lisa ist ein Gemälde von Leonardo da Vinci und zeigte vermutlich die reiche Adelige Lisa del Giocondo aus Florenz (geborene Gherardini). Das Renaissance-Porträt entstand ab 1503 und wurde bis zu Leonardos Tod im Jahr 1519 mehrfach überarbeitet. Die Mona Lisa ist das teuerste Gemälde der Welt und hat einen geschätzten Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. Die Mona Lisa gehört dem französischen Staat und befindet sich im Louvre Museum in Paris. Das Porträt wird in Italien La Gioconda genannt (‚die Heitere‘) und in Frankreich La Joconde (vom italienischen 'Gioconda'). Die Maße des Gemäldes sind 53,4 cm in der Breite und 79,4 cm in der Höhe.

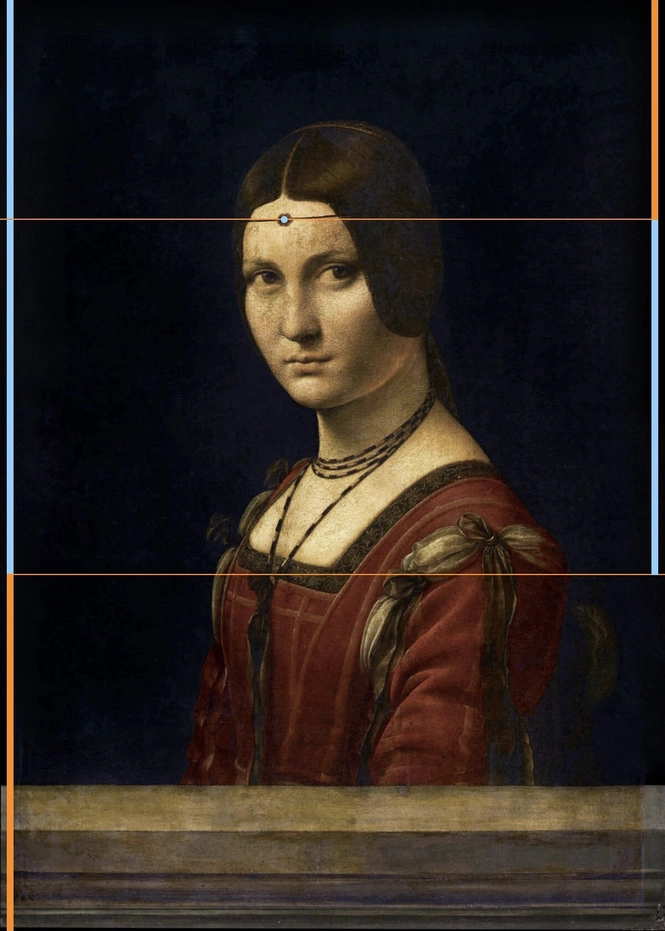

Außerhalb der Fachwelt ist kaum bekannt, dass das heutige Gemälde das Ergebnis einer Übermalung ist.

Pascal Cotte, ein französischer Physiker, führte ab 2005 eine Untersuchung der Mona Lisa mit einem neuartigen radiologischen Verfahren durch. Autorisiert vom Louvre, rekonstruierte er anhand der Farbschichten die erste Version des Gemäldes. Er wies nach, dass auf dem Gemälde ursprünglich eine andere Person dargestellt war

@Pascal Cotte / Lumiere Technology

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies das Originalporträt der Lisa del Giocondo um 1503, bevor Leonardo es in das ikonische Bild der heutigen Mona Lisa überführte.

Die Umarbeitung fand vermutlich um 1508 statt, als Leonardo Florenz zum zweiten und letzten Mal verließ, um sich wieder in Mailand aufzuhalten. Das Porträt gelangte nie in den Besitz der Familie del Giocondo und verblieb stets im Besitz Leonardos

Der jüngere Raffael war mit Leonardo gut bekannt und imitierte Leonardos Werke beständig. Er traf Leonardo erstmals um 1504 in Florenz, als dieser die Arbeit an der Mona Lisa begann. Raffael hat vermutlich die ursprüngliche Version der Mona Lisa in Leonardos Werkstatt gesehen und imitierte sie in mindestens drei seiner frühen Porträts (s. Abschnitt: "Moderne Erkenntnisse"). Diese Porträts zeigen viele Parallelen zur ursprünglichen Version der Mona Lisa (Mitte): Frisur, Körperhaltung, Armlehne, Ärmel, Schulterschleier

Besonderheiten der Mona Lisa

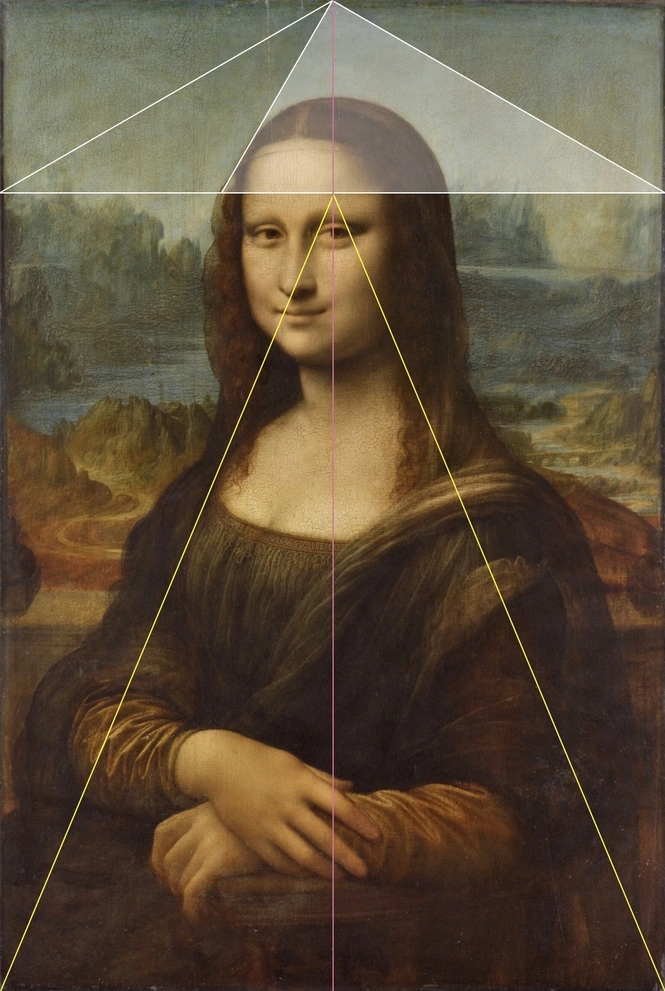

Leonardo da Vincis Mona Lisa zeigt eine mysteriös lächelnde Frau, die oft als Inbegriff der Renaissance-Kunst betrachtet wird. Leonardos Gemälde ist deswegen so berühmt, weil es in zahlreichen Details die vielfältigen wissenschaftlichen Interessen des Universalgenies demonstriert, z.B. Perspektive und Geometrie, Physik, Anatomie, Psychologie und Philosophie. Leonardo liebte es, seine Gemälde mit Rätseln zu versehen und so die Betrachter zum längeren Verweilen zu bewegen. Einige Beispiele:

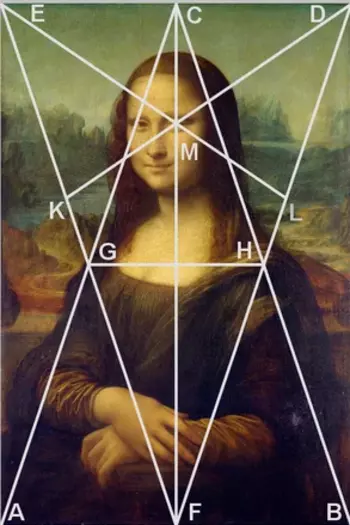

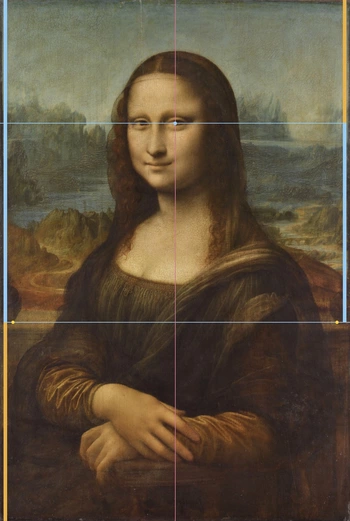

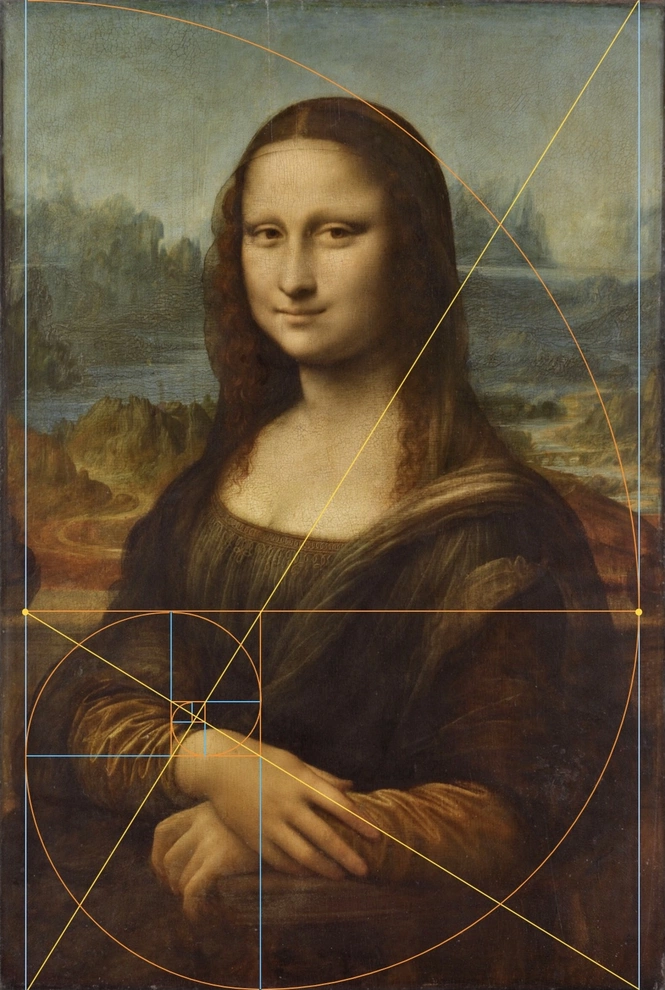

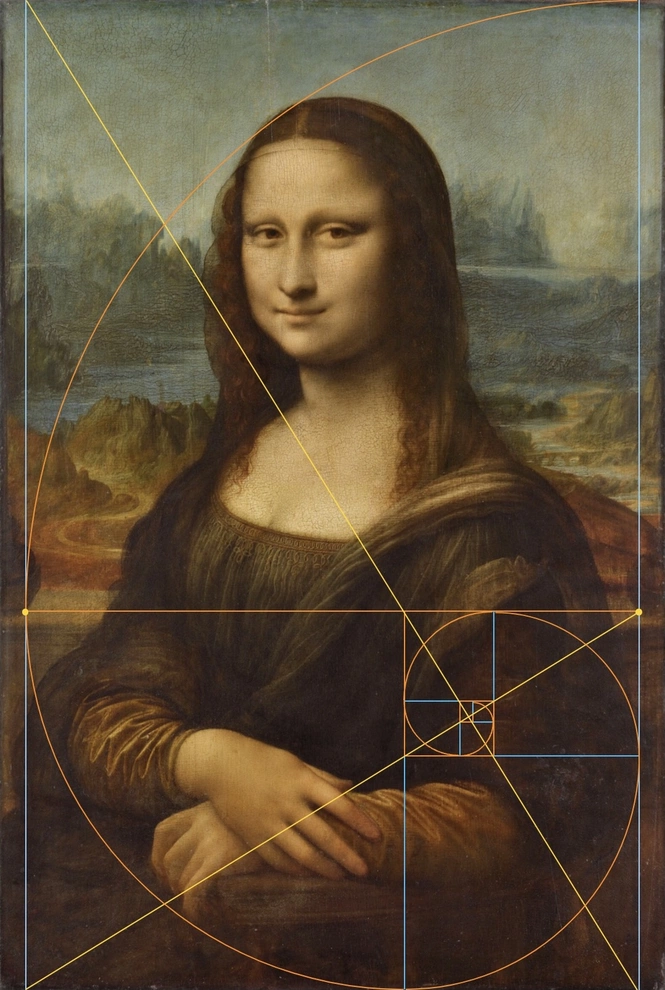

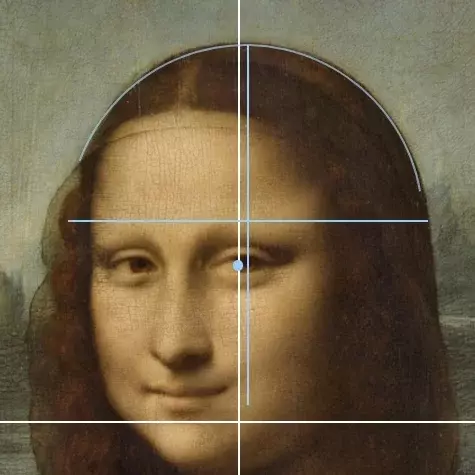

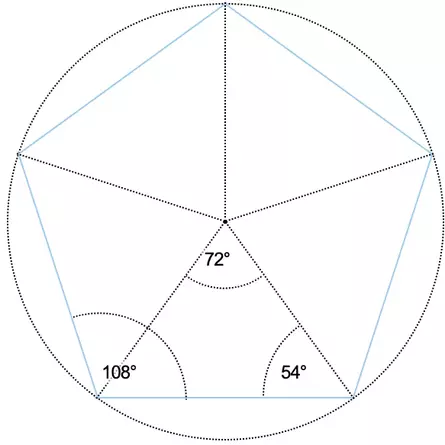

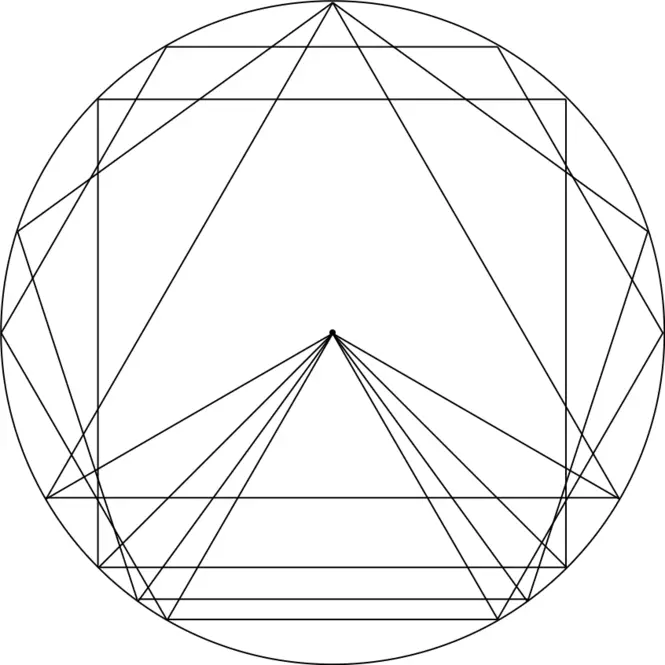

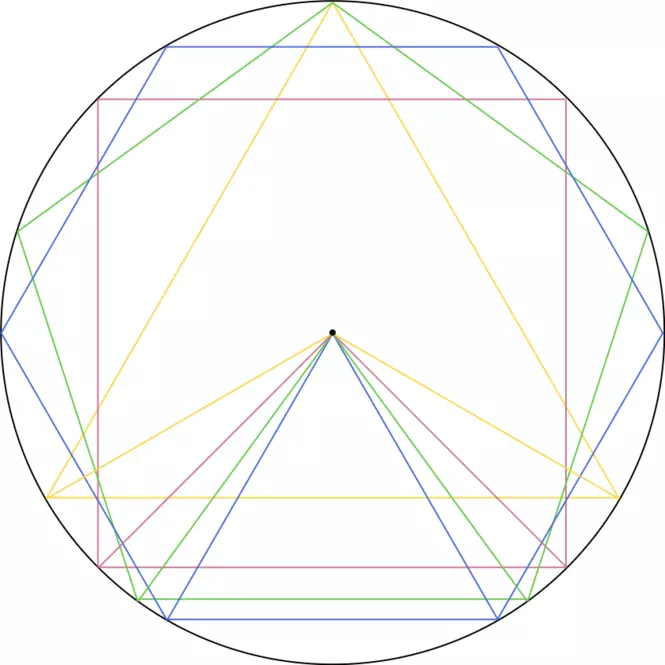

Die Skizze wird oft herangezogen, um das Auge der Mona Lisa mit dem goldenen Schnitt in Verbindung zu bringen. Die Strecken KM und ML sollen dabei die zwei oberen Seiten eines Pentagons bilden, die darauf aufsetzenden Dreiecke EKM und DML zwei der fünf Zacken eines Pentagramms. Dann würden KD und KM im Verhältnis des goldenen Schnitts stehen. Doch die Skizze ist fehlerhaft. Die Winkel sind ungenau und mit zu breitem Strich gezeichnet. Sie weichen um 0,5° bzw. 1,5° von den korrekten Winkeln ab

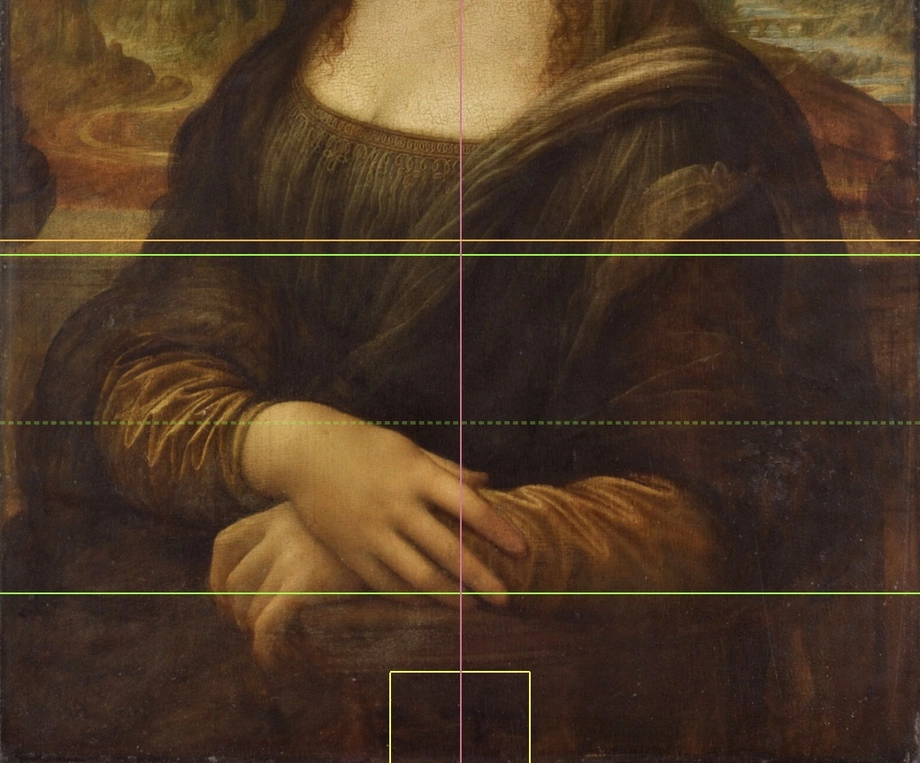

Die Linien EL und KD (blau/orange) schneiden sich nun nicht mehr genau im Auge. Ebenso führen die Linien CA und CB nicht mehr genau zum Bildrand. Auch treffen sich KF und FL nicht mehr in der Mitte des unteren Bildrands. Das Gemälde wurde auch nicht links und rechts oder nach unten hin beschnitten, wie der Physiker Pascal Cotte in Zusammenarbeit mit dem Louvre 2005 nachweisen konnte.

Das Einzeichnen dieser Linien erscheint damit willkürlich. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit der Bildkomposition Leonardos

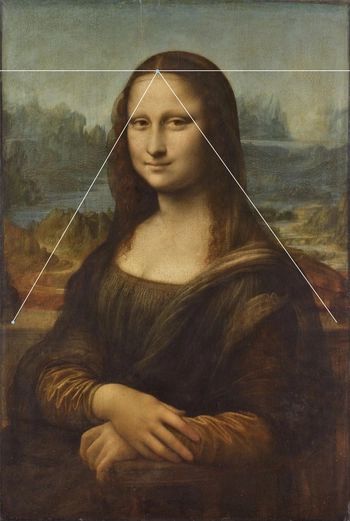

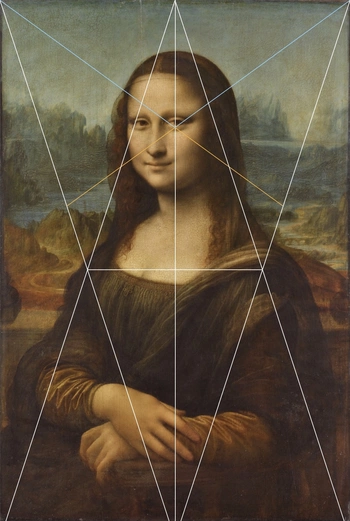

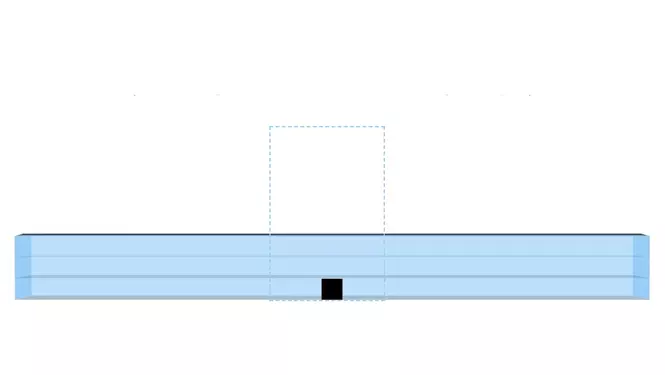

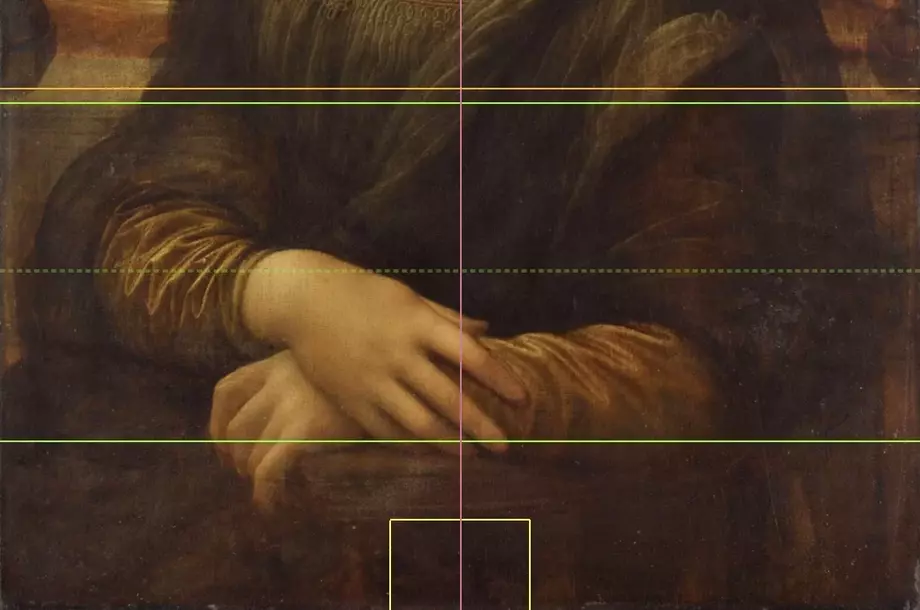

Tatsächlich ist das rechte Auge der Mona Lisa hinsichtlich der Bildkomposition von Bedeutung. Die Iris des Auges befindet sich vertikal genau in der Bildmitte (rote Linie). Wird das Gemälde der Höhe nach im goldenen Schnitt geteilt, befinden sich beide Säulenfüße genau auf dieser Höhe (linker Streifen). Wird die so entstandene größere Teilstrecke erneut im goldenen Schnitt geteilt (stetige Teilung, rechter Streifen), führt der neue goldene Schnitt genau durch Mona Lisas Augen

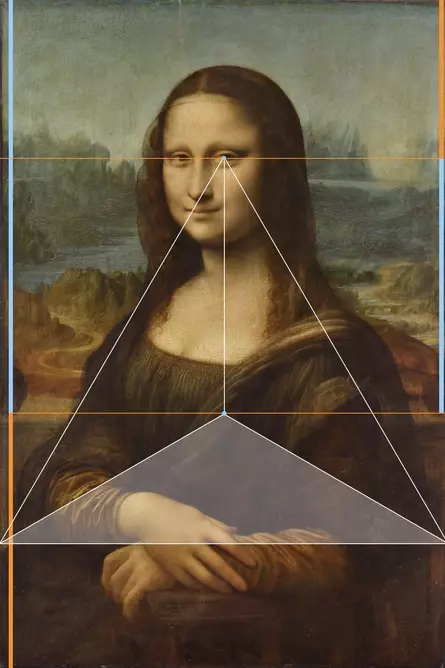

Es wird deutlich, dass die Mona Lisa ringsum von dunklen Flächen begrenzt wird. Innerhalb dieser liegen die hellen Flächen des Gesichts, des Dekolletés und der Hände. Leonardo hätte die Mona Lisa nicht so darstellen müssen, er wollte also ihre Kontur betonen

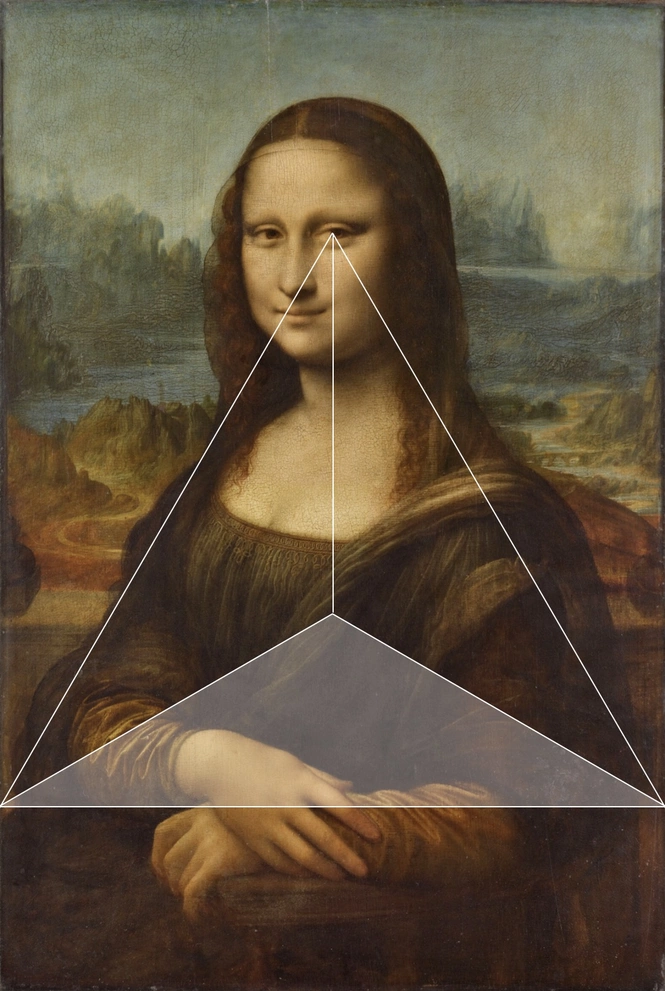

Neben Proportionen wie Halbierung, Drittelung und goldener Schnitt, spielt Leonardo mit Dreiecken, speziell mit denen der platonischen Körper. Im Zentrum dieser Beziehungen steht das linke Auge der Mona Lisa. Zum Beispiel ist die halbe Mauerhöhe die Basis eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Spitze zum linken Auge führt. Dieses markiert wiederum den im goldenen Schnitt geteilten Major der Bildhöhe. Der Mittelpunkt des Umkreises liegt auf dem goldenen Schnitt der Bildhöhe. Sein Radius entspricht dem Minor des goldenen Schnitts der Bildhöhe

Leonardo nutzte dafür eine von ihm entwickelte Maltechnik namens Sfumato (italienisch für "verraucht"). Diese Technik verwendet weiche Übergänge und vermeidet klare Linien oder kontrastreiche Farbübergänge. Durch starke Schatten um das Auge herum ist die genaue Position der Regenbogenhaut auf dem Augapfel, und somit die Blickrichtung, aus einiger Entfernung nicht mehr genau zu bestimmen.

Von je weiter weg das Gemälde betrachtet wird, desto weniger kann das menschliche Auge die Helligkeitsunterschiede im Bereich des Auges erkennen. Größe und Position der Regenbogenhaut auf dem Augapfel und damit die Blickrichtung ist dann nicht mehr genau zu bestimmen. Betrachtende gehen im Kontext des Bildes dann davon aus, dass die Mona Lisa nur sie anschauen könne

Die genaue Position der Mundwinkel wird durch die starken Schattierungen mit zunehmender Entfernung immer unklarer. Der Schatten um den rechten Jochbeinmuskel wird von der menschlichen Wahrnehmung immer mehr zu einer Verlängerung der Mundlinie ergänzt. Daher scheint sich der rechte Mundwinkel mit zunehmender Entfernung zu heben, wodurch Mona Lisas eigentlich nur leichtes Lächeln immer intensiver wird.

Statt physisch die Entfernung zum Bild zu erhöhen, tritt derselbe Effekt auch bei einer Fokusänderung des Auges auf, z.B. indem abwechselnd Lisas Kopf im Ganzen und danach lediglich ihr Mund betrachtet wird

Die Malerei zerfällt in zwei Hauptteile. Deren erster ist die Form, das heißt die Linie, welche die Form der Körper und ihrer Einzelheiten abgrenzt. Der zweite ist die Farbe, die innerhalb dieser Grenzen enthalten ist.

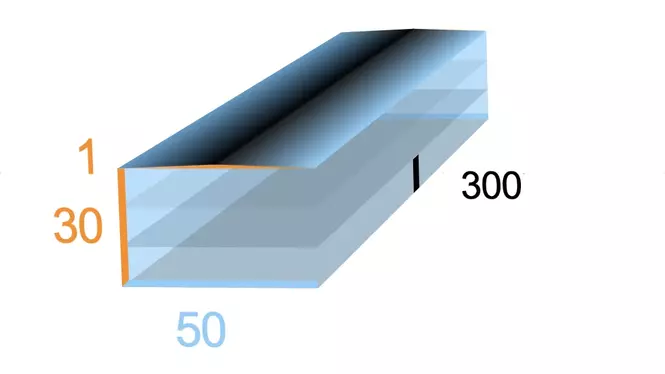

Die Strichstärke entspricht 1mm im Originalgemälde (Desktop-PC)

Mona Lisa

Leonardo da Vinci

1503-1519

Öl auf Holz (Pappel)

53,4 x 79,4 cm

Paris, Musée du Louvre

Wer war die Mona Lisa?

Die Identität der Mona Lisa konnte bis heute nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Doch geht die Mehrheit der Forscher davon aus, dass es sich um Lisa del Gicondo handelt, geborene Lisa Gherardini.

Was die Identifizierung der Mona Lisa so schwer macht, ist die Tatsache, dass zu dem Porträt keine Auftragsdokumente, Verträge, Rechnungen oder ähnliches existieren. Leonardo da Vinci hat das Gemälde weder in seinen Aufzeichnungen erwähnt, noch gibt es eindeutige Beschreibungen von Zeitzeugen.

Theorie I – Lisa del Giocondo

Die Mehrheit der Leonardo Forscher hält die Dargestellte für Lisa del Giocondo, geborene Lisa Gherardini. Es werden nun alle Argumente aufgeführt, die diese These unterstützen.

Gab es eine Mona Lisa?

(Monna) Lisa di Antonmaria Noldo Gherardini ist eine historisch nachgewiesene Person und war eine Florentiner Adelige. Die italienische Anrede “Mona” ist die altitalienische Kurzform von “Monna”, was wiederum die Kurzform von “Madonna” ist, also “Meine Dame”. Die Anrede mit “Madonna” war zur Zeit der Renaissance hauptsächlich den Damen des Adels und des wohlhabenden Bürgertums vorbehalten.

Obwohl bereits viel zu Lisa Gherardinis Person geforscht wurde, ist heute nur wenig über ihr Leben bekannt. Eine aktuelle und umfassende Darstellung ihres Lebens bietet das relativ kurze, aber sehr informative Buch “Wer war Mona Lisa?” von Giuseppe Pallanti (2006, ca. 140 Seiten). Es gilt bis heute als Standardwerk und wird von vielen Leonardo-Forschern zitiert (z.B. Frank Zöllner). Im Folgenden eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte (coming soon).

Die Familie Gherardini

Die Familie Gherardini war eine alteingesessene Florentiner Familie. Von dem einst enormen Landbesitz war jedoch ein Großteil durch politische Fehlentscheidungen verlorengegangen. Ihre Stammburg wurde um 1300 bis auf die Grundmauern zerstört. Dennoch waren sie nicht verarmt, denn sie bezogen daraufhin mit der Villa Gherardini ein schlossähnliches Weingut, dass sie in den folgenden Jahrhunderten zum Familiensitz ausbauten.

Die etwa 20km südöstlich von Florenz gelegene Villa (Region Chianti) ist heute als Villa Vignamaggio bekannt und eine beliebte Touristenattraktion. Sie beherbergt ein Restaurant ('Monna Lisa') und es finden dort Weinverkostungen und Hochzeiten statt. Möglicherweise hat sich Leonardo von einer Loggia der Villa inspirieren lassen und sie als Vorlage für den Bildhintergrund im Porträt der Mona Lisa genutzt. Eine Loggia ist ein offener Balkon, meist mit kleinen Säulen, die ein Dach tragen.

Die Gherardinis blieben trotz der politischen Rückschläge einflussreich und unterhielten enge Kontakte mit den wichtigsten Familien von Florenz. Lisas Vater Antonmaria Gherardini selbst war wohlhabend und besaß ein zentral gelegenes Stadthaus in Florenz und ein Landgut in San Donato in Poggio, in der Gegend der Villa Gherardini. Er hatte mit Camilla eine Tochter aus der bedeutenden Familie Ruccelai geheiratet. Die Ruccelai wiederum waren durch Heirat mit der einflussreichsten Familie in Florenz verbunden, den Medici.

Wer war Lisa Gherardini?

Lisa Gherardini wurde 1479 geboren. Als sie sechszehn Jahre alt war, heiratete sie 1495 Francesco del Giocondo, einen reichen Stoffhändler, der ebenfalls aus Florenz stammte. Der 30-jährige Francesco war zuvor mit der Schwester von Lisas Stiefmutter Camilla verheiratet, die jedoch jung verstarb. Francesco und Lisa bekamen sechs Kinder, eine Tochter starb 1499 kurz nach der Geburt.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes am 12.12.1502, bezogen sie im März 1503 ein Stadthaus in der Via della Stufa in Florenz. Das Haus lag in unmittelbarer Nachbarschaft des Medici Palastes und demonstriert den wirtschaftlichen Erfolg Francescos. Weil ein solcher Umzug damals ein typischer Grund für die Beauftragung eines Porträts war, nehmen die meisten Forscher an, dass das Porträt der Mona Lisa um 1503 begonnen wurde. Da Leonardos Vater den Francesco del Giocondo nachweislich seit 1497 kannte, ist es wahrscheinlich, dass er den Auftrag an Leonardo vermittelte.

Zur damaligen Zeit war es für reiche Stadtleute üblich, sich in den heißen Sommermonaten auf das Land zurückzuziehen. So besaßen auch die del Giocondos mit der Villa Antinori ein prächtiges Anwesen am Stadtrand von Florenz. Auch eine Loggia dieses Gebäudes kommt als Hintergrund für Leonardos Porträt der Mona Lisa in Frage.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1538 zog Lisa Gherardini in das Kloster der Heiligen Ursula in Florenz. Dort verstarb sie am 15.7.1542 im Alter von 63 Jahren.

Gemalt im Auftrag von Francesco del Giocondo (nach Vasari)

Giorgio Vasari (1511-1574) war ein berühmter Architekt und Maler in Florenz. Durch seine 1550 veröffentlichten Künstlerbiografien gilt er zudem als der erste Kunsthistoriker. In dem Werk enthalten ist auch eine vielzitierte Darstellung vom Leben des 30 Jahre zuvor verstorbenen Leonardo. Vasari erwähnt dabei die Mona Lisa:

„Auch begann Leonardo für Francesco del Giocondo das Bildnis der Mona Lisa, seiner Frau, zu malen. Vier Jahre Mühe wandte er dabei auf, dann ließ er es unvollendet, und es befindet sich jetzt zu Fontainebleau im Besitz des Königs Franz von Frankreich.

Wer sehen wollte, wie weit es der Kunst möglich ist, die Natur nachzuahmen, der erkannte es an diesem schönen Kopfe. Alle kleinen Einzelheiten waren darin aufs feinste abgebildet, die Augen hatten Glanz und Feuchtigkeit, wie wir es im Leben sehen, ringsumher bemerkte man die rötlich-blauen Kreise und das Geäder, das man nur mit der größten Zartheit ausführen kann. Bei den Brauen sah man, wo sie am vollsten, wo sie am spärlichsten sind, wie sie aus den Poren der Haut hervorkommen und sich wölben, so natürlich, als es nur zu denken ist. An der Nase waren die feinen Öffnungen rosig und zart aufs treuste nachgebildet. Der Mund hatte, wo die Lippen sich schließen und das Rot mit der Farbe des Gesichts sich vereint, eine Vollkommenheit, daß er nicht wie gemalt, sondern wirklich wie Fleisch und Blut erschien. Wer die Halsgrube aufmerksam betrachtete, glaubte das Schlagen der Pulse zu sehen.

Kurz, man kann sagen, dieses Bild war in einer Weise ausgeführt, die jeden vorzüglichen Künstler und jeden, der es sah, erbeben machte. Mona Lisa war sehr schön, und Leonardo brauchte noch die Vorsicht, daß, während er malte, immer jemand zugegen sein musste, der sang, spielte und Scherze trieb, damit sie fröhlich bleiben und nicht ein trauriges Aussehen bekommen möchte, wie es häufig der Fall ist, wenn man sitzt, um sein Bildnis malen zu lassen. Über diesem Angesicht dagegen schwebt ein so liebliches Lächeln, daß es eher von himmlischer als von menschlicher Hand zu sein schien; und es galt für bewundernswert, weil es dem Leben völlig gleich war.“

Vasari nennt Lisa del Giocondo “Mona Lisa”. “Mona” ist dabei eine altitalienische Kurzform der Anrede Madonna (ital. 'Meine Dame'). Dass Vasari die Malerei der Augenbrauen der Mona Lisa lobt, zeigt dass er das Gemälde nicht selbst sah, denn die Mona Lisa hat keine Augenbrauen.

Die Historiker Kemp und Zöllner haben nachweisen können, dass Vasari mit zwei Vettern von Francesco del Giocondo bekannt gewesen ist. Es ist daher gut möglich, dass Vasari das ältere Ehepaar del Giocondo noch persönlich kennenlernen konnte, denn Lisa del Giocondo lebte bis 1542. Außerdem wuchs Vasari in der Obhut der Medici Familie auf und wurde zusammen mit deren Kindern ausgebildet. Die Medicis waren in Florenz bestens vernetzt, mit Leonardo bestens bekannt und darüber hinaus über Mona Lisas Mutter entfernt mit ihr verwandt. Es ist daher wahrscheinlich, das Vasari genau wusste, dass Leonardo ein Porträt der Lisa del Giocondo anfertigte. Allerdings neigt Vasari zur Legendenbildung. Seine Aussagen stimmen daher nicht immer mit den Erkenntnissen der Kunsthistoriker überein. Außerdem ist häufig unklar, welche seiner Aussagen Hörensagen sind, d.h. für die er keine hinreichenden Quellen zur Verfügung hatte.

Maccari ließ sich von Vasaris Erzählung inspirieren. Es gehört zu Vasaris Legendenbildung, dass Leonardo die Mona Lisa aufwändig unterhalten ließ, während er sie malte. Tatsächlich saßen die damaligen Porträtierten keineswegs stundenlang Modell. Es war üblich, dass die professionellen Maler einmalig eine grobe, aber dennoch originalgetreue Skizze der Porträtierten anfertigten und diese dann als Schablone für das spätere Gemälde benutzten. Eigenheiten der finalen Gemälde, wie ein bestimmtes Lächeln, Frisuren, Schmuckstücke usw. wurden von den Künstlern erdacht oder nach Vorlagen separat hinzugefügt

Gemalt im Auftrag von Giuliano de Medici (nach de Beatis)

Obwohl das Porträt der Mona Lisa von ihrem Mann Francesco beauftragt worden sein soll, befand sich das Gemälde nie im Besitz der del Giocondos. Möglicherweise war also nicht Francesco, sondern Giuliano de Medici der Auftraggeber des Gemäldes, wie es eine zeitgenössische Quelle berichtet.

Als Leonardo in seinen letzten drei Lebensjahren am französischen Königshof in Amboise lebte, wurde er 1517 von einer Delegation des Kardinals Luigi d’Aragona besucht. Der Schreiber des Kardinals, Antonio de Beatis, fertigte davon einen Bericht an. Dieser letzte Augenzeugenbericht ist in der Leonardo Forschung von großer Bedeutung, da er auch andere Gemälde erwähnt, die de Beatis in Leonardos Werkstatt sah.

„In einem der Bezirke gingen mein Herr und der Rest von uns zu dem Florentiner Leonardo Vinci, mehr als 70 Jahre alt [Hier irrt der Schreiber, Leonardo war zu dem Zeitpunkt erst 65 jahre alt], einem hervorragenden Maler unserer Zeit, der seiner illustren Lordschaft drei Gemälde zeigte: eines von einer gewissen Florentinerin, ein sehr schönes Gemälde, das auf Wunsch des Magnifico Giuliano de Medici angefertigt wurde, das andere von einem jungen Johannes dem Täufer und eines von der Madonna und ihrem Sohn, die in den Schoß der Heiligen Anna gelegt werden, alles sehr perfekt, …“

Mit der "gewissen Florentinerin" ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Mona Lisa gemeint. Lisa Gherardinis Familie war über Heirat entfernt mit den Medici verbunden. Die Florentiner Jugendlichen Giuliano de Medici und Lisa Gherardini waren im selben Alter und wuchsen in enger Nachbarschaft auf. Es ist aufgrund der familiären Verbindung sehr wahrscheinlich, dass beide sich kannten. Es wird spekuliert, dass sich Giuliano in Lisa verliebte.

Die Medicis aber wurden 1494 aus Florenz vertrieben und konnten erst 1512 wieder zurückkehren. Auch der 15-jährige Giuliano musste so die Stadt verlassen und war für viele Jahre am Hof des Herzogs von Urbino im Exil. Ein Jahr nach der Flucht der Medicis aus Florenz heiratete Lisa Gherardini den reichen Händler Francesco del Giocondo.

Leonardo lebte seit etwa 1482 in Mailand und kehrte erst 1503 wieder für einige Jahre nach Florenz zurück. Der These nach soll der im Exil lebende Giuliano de' Medici Leonardo gebeten haben, aus sentimentalen Gründen ein Porträt der nunmehr verheirateten Lisa del Giocondo anzufertigen. Das würde erklären, warum sich das Gemälde nie im Besitz der del Giocondos befand.

Giuliano de Medici war der Bruder von Papst Leo X. (1513-1521) und ein Bewunderer Leonardos. Auf Giulianos Bitten hin hielt sich Leonardo 1513-1516 am päpstlichen Hof in Rom auf. Als Giuliano 1516 unerwartet früh verstarb, verließ Leonardo Rom und ging nach Frankreich. Aus de Beatis Bericht geht hervor, dass er das Bildnis einer gewissen Florentiner Dame bei sich hatte, dass auf Bitten von Giuliano de Medici angefertigt wurde. Demnach hat Leonardo die Mona Lisa nie an Giuliano überreichen können, weil das Gemälde noch unfertig war, oder aber er nahm das bereits vollendete Werk nach dem Tod des Giuliano wieder an sich.

Diese These ist insgesamt sehr gewagt. Der einzige Beleg ist de Beatis Erwähnung einer “gewissen Florentinerin”, die auf Wunsch des Magnifico Giuliano de Medici angefertigt wurde.

im Hintergrund die Engelsburg, eine Fluchtburg im Vatikan, Rom

Giovanni war der ältere Bruder von Giuliano

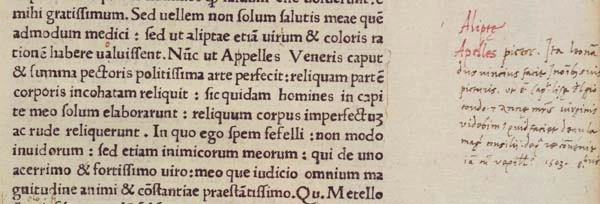

Die Heidelberger Notiz

Dass Leonardo an dem Porträt einer Lisa del Giocondo arbeitete, wird durch eine 2005 publizierte Quelle belegt.

Im Heidelberger Universitätsarchiv wurde ein Buch über den antiken Politiker und Schriftsteller Cicero gefunden, das 1477 gedruckt wurde (Signatur D 7620 qt. INC). Es konnte nachgewiesen werden, dass das Buch einem Agostino Vespucci gehörte. Vespucci war ein Schreiber und enger Mitarbeiter des berühmten Florentiner Politikers Niccolo Macchiavelli. Macchiavelli unterstützte Leonardo zu der Zeit mit Aufträgen der Florentiner Stadtregierung. Vermutlich auf sein Betreiben gelangte Leonardo an den Auftrag für das riesige Wandgemälde "Schlacht von Anghiari". Vespucci übersetzte zu diesem Zweck eine noch heute erhaltene Schilderung der Schlacht aus dem Lateinischen und übergab sie Leonardo. Vespucci und Leonardo kannten sich also gut, was die Glaubwürdigkeit der Quelle erhöht.

Agostino Vespucci hat in dem Buch eine kurze handschriftliche Notiz hinterlassen, in der er Leonardos Malerei lobt und erwähnt, dass dieser zur Zeit an einem Porträt der Lisa del Giocondo arbeitet. Außerdem bestätigt die Notiz die Arbeiten Leonardos an den Gemälden "Anna Selbdritt" und "Schlacht von Anghiari" für den Ratssaal des Palazzo Vecchio. Diese Notiz gilt als wichtiges Dokument zur Entstehungsgeschichte der Mona Lisa, auch wenn die Echtheit der Notiz kaum nachweisbar ist.

Das Wortspiel mit Lisa del Giocondos Nachnamen

In der Renaissance waren Wortspiele sehr beliebt. Auch Leonardo da Vinci hatte dafür eine Vorliebe.

Sein berühmtes Porträt der Dame mit einem Hermelin zeigt Ceciila Gallerani. Das Hermelin zählt zu den Wieseln. Das altgriechische Wort für Wiesel lautet galê bzw. galéē.

Ein weiteres Porträt zeigt die Dame Ginevra de' Benci. Sie sitzt vor einem Wacholder. Wacholder heißt im italienischen Ginepro.

Diese Vorliebe Leonardos für Wortspiele spricht nun auch für die Identifizierung der Dame als Lisa del Giocondo. Das auffälligste Merkmal des Gemäldes ist ihr heiterer Gesichtsausdruck. Gioconda ist das italienische Wort für "die Heitere". Es wird daher angenommen, dass ihr heiteres Lächeln auf ihren Nachnamen "del Giocondo" anspielt.

Salais Nachlass

Salai war einer der langjährigsten Mitarbeiter Leonardos und wurde als einer von Leonardos Erben in seinem Testament bedacht. Wenige Jahre nach Leonardos Tod 1519 starb Salai 1524 überraschend in einem Duell. Seine Frau und seine Schwestern stritten in der Folge um das Erbe. Darüber ist eine Urkunde erhalten und so ist bekannt, dass Salai ein Gemälde besaß, dass mit "La Joconda" bezeichnet wird. "La Joconda" wird kurz beschrieben, als "nach hinten gerückte Frau".

Die Mona Lisa wird in Frankreich noch heute "La Joconda", bzw. "La Joconde" genannt. La Joconde war ursprünglich kein französisches Wort und geht auf das italienische Gioconda zurück. Diese Bezeichnung aus Salais Nachlass bringt also jenes Porträt in Zusammenhang mit dem Nachnamen der Florentiner Dame Lisa del Giocondo.

Der Wert von Salais "La Joconda" wurde vom Notar mit 100 Scudo festgelegt (= 175 Florin = 612,5 Gold). Das war für damalige Verhältnisse eine sehr hohe Summe und spricht sehr dafür, dass es sich bei Salais "La Joconda" um ein originales Gemälde Leonardos handelte. Dann kann es sich dabei nur um Leonardos Porträt der Lisa del Giocondo gehandelt haben.

Theorie II – Pacifica Brandani

Neben der Identifizierung der Mona Lisa als Lisa del Giocondo wird von einigen wenigen Forschern die Auffassung vertreten, es könnte sich um ein Porträt der Pacifica Brandani handeln. Da die These in sich schlüssig ist, soll sie nicht unerwähnt bleiben.

Ausgangspunkt der These ist der bereits bekannte Reisebericht von de Beatis aus dem Jahr 1517, der schrieb "[...] eines von einer gewissen Florentinerin, ein sehr schönes Gemälde, das auf Wunsch des Magnifico Giuliano de Medici angefertigt wurde".

Zu Giulianos Biografie gehört das traurige Schicksal seines einzigen Sohnes Ippolito. Als sich Giuliano im Exil befand, hatte er am Hof von Urbino eine Affäre mit der Hofdame Pacifica Brandani. Sie wurde schwanger, starb jedoch 1511 bei der Geburt des Sohnes Ippolito. Da Ippolito seine Mutter nicht mehr kennenlernen konnte, soll Giuliano bei Leonardo das Gemälde einer idealisierten, heiteren Mutterfigur in Auftrag gegeben haben. Das Gemälde sollte den jungen Ippolito über den Tod der Mutter hinwegtrösten. Deswegen soll das Porträt auch die Bezeichnung La Gioconda bekommen haben (ital. die Heitere).

Ippolito soll das Gemälde demnach jedoch nicht erhalten haben. Als sein Vater Giuliano 1516 ebenfalls verstarb, soll Leonardo das noch unvollendete Gemälde behalten haben, als er 1516 zum französischen Hof aufbrach. Auch wenn diese Theorie in ihrer Erzählung plausibel erscheint, stützt sie sich lediglich auf die Bemerkung "auf Wunsch des Magnifico Giuliano de Medici " in de Beatis Reisebericht.

Moderne Erkenntnisse

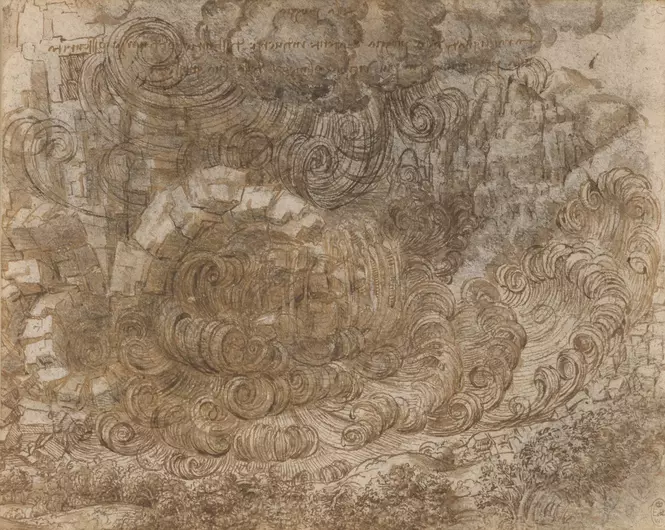

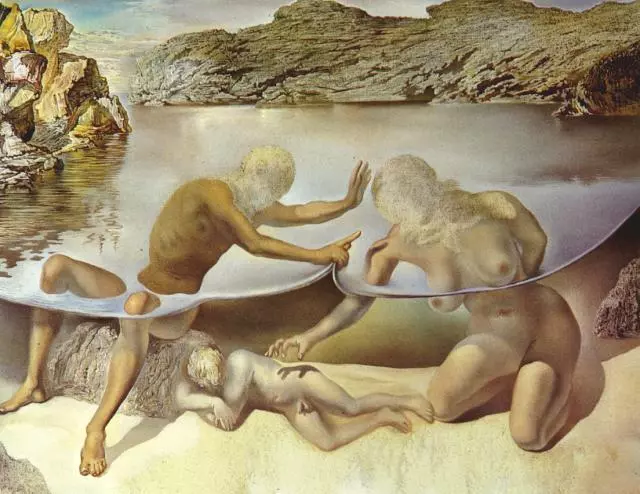

Die bedeutendste Entdeckung im Zusammenhang mit der Identität der Mona Lisa gelang dem französischen Physiker Pascal Cotte. Er entwickelte eine neuartige physikalische Methode mit der die zeitliche Reihenfolge des Auftrags von Farbschichten in Gemälden rekonstruiert werden kann. Der Louvre gab ihm zwischen 2004 und 2015 die seltene Erlaubnis das Originalgemälde zu untersuchen. Überraschenderweise stellte er fest, dass sich unter dem Porträt der Mona Lisa ein früheres Porträt befindet, das eine deutlich jüngere Dame zeigt. Die heutige Mona Lisa ist demnach das Resultat einer Übermalung. Das frühere Porträt ist in Position und allgemeiner Komposition weitestgehend identisch. Wesentlich unterscheidet es sich in Frisur, Gesicht und Schulterpartie.

Anhand der zeitlichen Reihenfolge der Farbschichten konnte eine frühere Farbschicht bestimmt werden, die ein wesentlich verändertes Porträt zeigt, das in sich jedoch abgeschlossen erscheint. Vermutlich hat der Maler Raffael diese ursprüngliche Version der Mona Lisa in der Werkstatt Leonardos gesehen und nach dessen Vorbild drei eigene Porträts angefertigt

@Pascal Cotte / Lumiere Technology

Das Gemälde zeigt viele Parallelen zu der ursprünglichen Version der Mona Lisa: Körperhaltung, Schulterpartie, Falten der Ärmel, die nach hinten geführte Frisur, die Mauer mit den aufsetzenden Säulen, die Landschaft im Hintergrund, die übereinander liegenden Hände.

Das Einhorn bezieht sich vermutlich auf Leonardos legendäre höfische Feste, für die er Tiere auf besonders fantasievolle Weise kostümierte und dann frei herumlaufen ließ

Auch dieses Gemälde ist der ursprünglichen Mona Lisa sehr ähnlich. Es zeigt dieselbe Pose und ebenfalls einen transparenten Schleier über ihren Schultern. Der schwarze Hintergrund ist bemerkenswert. Er bringt das Gemälde in Verbindung mit zwei anderen zweifelsfrei echten Leonardo Porträts, das der Dame mit dem Hermelin und La Belle Ferronière

Die Haltung der auf der Stuhllehne liegenden Hände steht eindeutig im Zusammenhang mit Leonardos Mona Lisa. Die dynamisch gedrehte Sitzhaltung von Leonardos Mona Lisa war so neuartig, dass es sich um keine zufällige Übereinstimmung handeln kann. Weitere Indizien für eine Imitation sind der transparente Schleier über ihren Schultern, Frisur, Körperhaltung, Armlehne und Ärmel

Das Gemälde war das erste Porträt, das eine Person zeigt, die ihr Haustier in den Armen hält. Zwanzig Jahre später imitierte Raffael Leonardos Motiv in seiner "Dame mit dem Einhorn", deren Säulen zugleich eine Verbindung zur Mona Lisa herstellen

Die Dame blickt stumm an den Betrachtenden vorbei. Vor ihr eine kühl abweisende Mauer. Zusammen mit der Mona Lisa gelten nur diese drei Porträts als Werke Leonardos. Für ein viertes Porträt, das Bildnis der Ginevra de' Benci, ist die Zuschreibung aufgrund stilistischer Unterschiede strittig und es muss von einem anderen, späteren Urheber ausgegangen werden

Ergebnis von Pascal Cottes Untersuchung

Das Ergebnis von Pascal Cottes Untersuchung klärt wesentliche offene Fragen im Zusammenhang mit der Mona Lisa. Vasari beschreibt die fein gemalten Augenbrauen der Mona Lisa, obwohl sie offensichtlich keine Augenbrauen hat. Er muss sich daher auf Erzählungen bezogen haben, die er von der ersten Version der Mona Lisa gehört hat. Das originale Gemälde hat er wahrscheinlich nie gesehen, da es sich zu seinen Lebzeiten am französischen Königshof in Fontainebleau befand, wie er selbst berichtet.

Pascal Cottes Erkenntnisse erklären auch die auffällige Ähnlichkeit dreier Porträts von Raffael mit dem der Mona Lisa. Ohne Zweifel sind sie zur selben Zeit entstanden. Raffael befand sich zwischen 1504 und 1505 in Florenz, also dem Zeitraum als die Mona Lisa begonnen wurde. Der jüngere Raffael kannte Leonardo persönlich und imitierte seinen Stil in vielen seiner Werke. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Raffael das Porträt der Lisa del Giocondo in Leonardos Werkstatt gesehen hat. Es muss sich dabei um die Version aus Pascal Cottes Untersuchung gehandelt haben, denn nur so erklärt sich, warum Raffaels Porträts Leonardos Mona Lisa zwar auffällig ähneln, aber dennoch stark von der heutigen Version abweichen. Raffael muss eine frühere Version der Mona Lisa gesehen haben und zwar die, die Pascal Cotte aufgezeigt hat.

Fazit

Die umfangreichen Kopien Raffaels und die Analyse Pascal Cottes lassen nun einen einfachen Schluss zu, der sich mit allen bisherigen Erkenntnissen deckt.

1503 hat Leonardo in Florenz den Auftrag erhalten, die Lisa del Giocondo zu malen. Der Auftrag kam entweder von ihrem Ehemann Francesco del Giocondo nach Vermittlung durch Leonardos Vater oder aber von dem verliebten Giuliano de' Medici aus dem Exil in Urbino. Leonardo begann mit dem Porträt, ließ es aber unvollendet. Zu dem Zeitpunkt sah das Gemälde so aus, wie von Pascal Cotte entdeckt. Raffael muss das unfertige Werk zwischen 1504 und 1505 in Leonardos Werkstatt gesehen haben und imitierte diese Mona Lisa in mindestens drei Porträts. Als Leonardo um 1508 Florenz das zweite Mal verließ und erneut nach Mailand ging, waren die vier Jahre unvollendete Arbeit an dem Porträt vergangen, die Vasari erwähnt.

Nach 1508 muss Leonardo das Werk stark überarbeitet haben, bis es seine heutige Form erhielt. Das unterstützt die These, dass Leonardo in dieser zweiten Version nicht mehr die Lisa del Giocondo im Sinn hatte, sondern vermutlich eine idealisierte Frauenfigur schuf. Ob das nach der Pacifica-Brandani-Theorie ab 1511 und erneut im Auftrag von Giuliano de' Medici geschah, um seinem trauernden Sohn ein tröstendes Mutterbild zu schenken oder ob Leonardo das Werk aus eigenem Antrieb überarbeitete, bleibt jedoch weiter unklar. Insgesamt stellt das die zur Zeit einfachste Erklärung zur Entstehungsgeschichte der Mona Lisa dar.

Das schließt nicht aus, dass es zeitgleich mit Leonardos Arbeit an dem Werk Kopien von Schülern seiner Werkstatt gab. Diese reichen jedoch bei objektiver Betrachtung ihrer malerischen Qualität nicht an Leonardos Mona Lisa heran und sind offensichtlich Nachahmungen. Sie demonstrieren, wie schwer es Malern fällt, Leonardos Stil zu imitieren.

Das Gemälde ist höchstwahrscheinlich parallel zur Mona Lisa entstanden, da einige Übermalungen exakt gleich sind. Der Farbpalette nach handelt es sich vermutlich um ein Werk des Leonardo Schülers Francesco Melzi

Das Gemälde ist auf Leinwand gemalt. Leonardo malte jedoch stets auf Holztafeln. Der Stil ist auch im Übrigen für Leonardo untypisch

Entstehungszeit und Eigentümer

Leonardos Leben um 1503

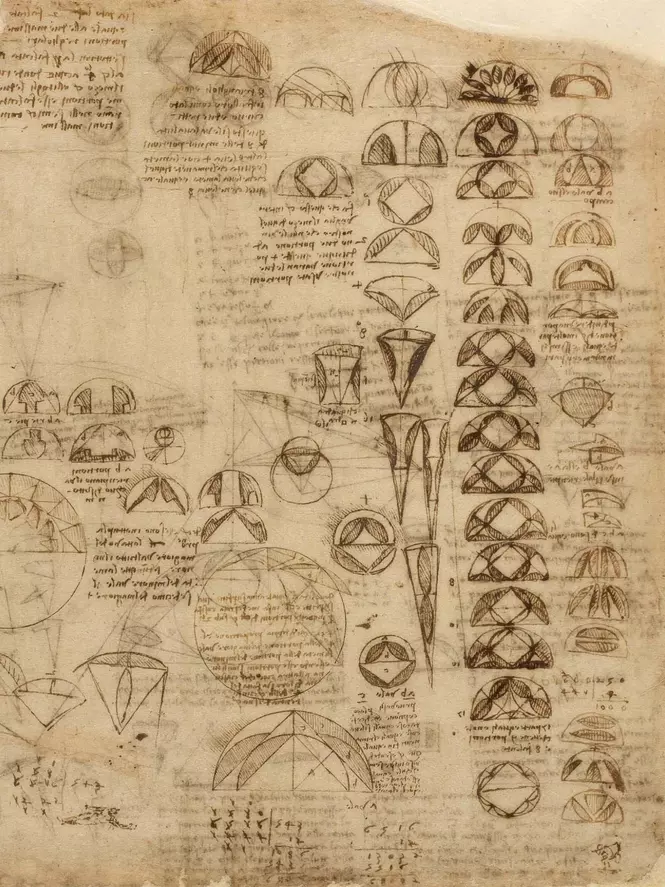

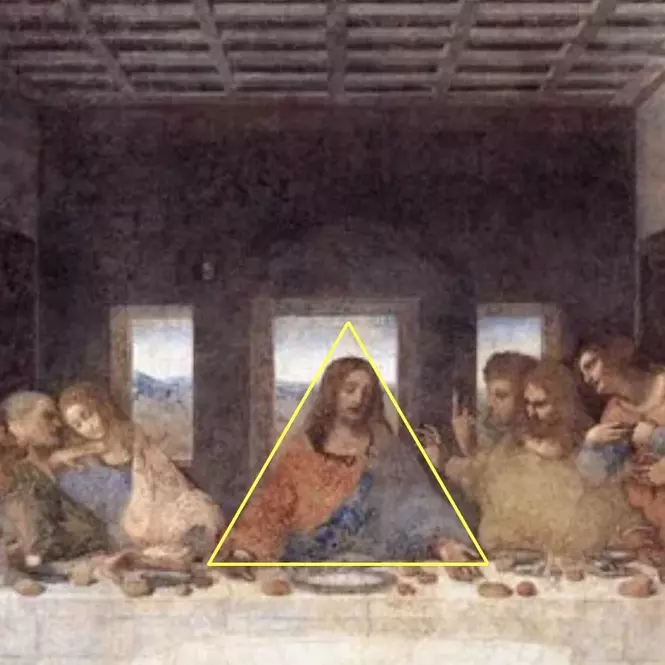

Als Leonardo 1503 das Porträt der Mona Lisa begann, war er etwa 50 Jahre alt. In Florenz geboren und aufgewachsen, hatte er seit seinem 30. Lebensjahr in Mailand gelebt. Nach dem Ende der Arbeiten von "Das letzte Abendmahl" (1498) galt er als bester lebender Künstler. Doch als im Jahr darauf der Mailänder Herzog von den Franzosen vertrieben wurde, begannen für Leonardo sehr turbulente Jahre. Leonardo floh vor dem Krieg und suchte neue Unterstützer in Norditalien, kehrte aber schließlich im Sommer 1500 nach Florenz zurück. Um 1501 begann er dort das großformatige Gemälde "Anna selbdritt" und die "Madonna mit der Spindel" für einen französischen Hofbeamten. Beeinflusst von der Zusammenarbeit mit dem Mathematiker Luca Pacioli vertiefte er sich in mathematische Studien.

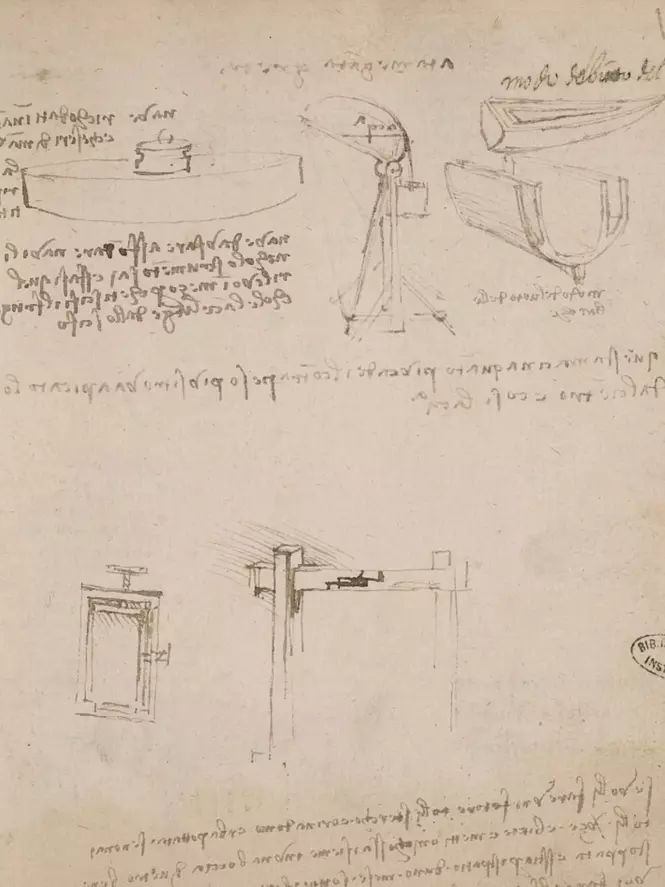

Eine Studie zu dem vermutlich ab 1508 entstandenen Gemälde Anna selbdritt

Das Werk eines Leonardo Schülers wurde für Florimond I. Robertet angefertigt, einem der einflussreichsten Finanzbeamten des französischen Königs

Vermutlich hat Leonardo zeitgleich mit der Mona Lisa an diesem Gemälde gearbeitet. Beide Gemälde befanden sich bis zu seinen letzten Lebensjahren in seinem Besitz

Das Blatt untersucht die Gleichheit von Flächen in einem Kreis, der nach ganzzahligen Proportionen geteilt wurde

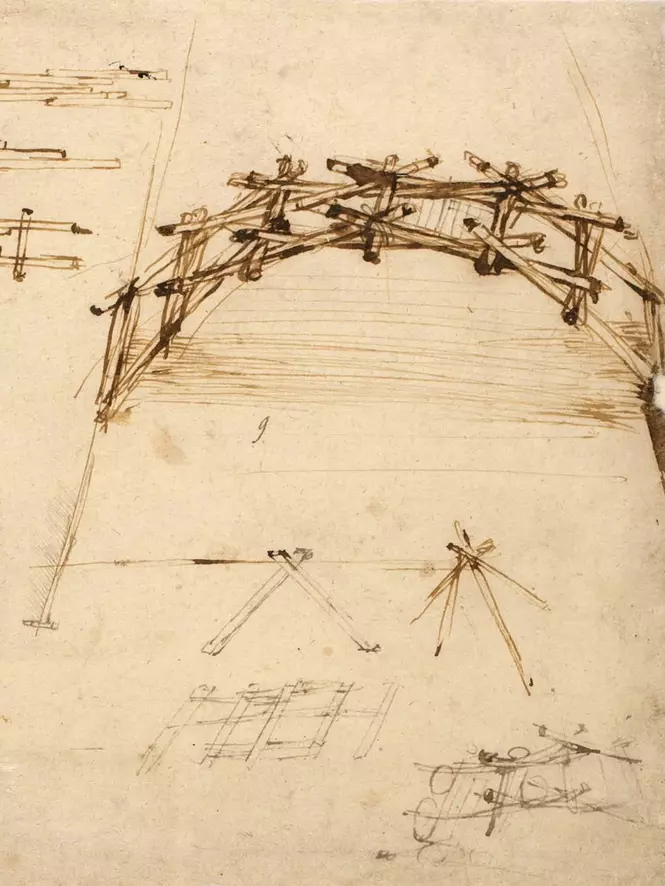

Die Brücke ist selbsttragend und besteht aus einzelnen losen Baumstämmen, die nur in dieser Art übereinander gelegt werden müssen, so dass keine Seile oder Nägel notwendig sind. Leonardo setzte sie ein, als er Cesare Borgia auf einen Feldzug begleitete und die Truppen einen Fluss überqueren sollten

Borgia Feldzug und Schlacht von Anghiari

Im Sommer 1502 bis zum Frühjahr 1503 begleitete Leonardo Cesare Borgia, den Sohn des Papstes, als Kriegsingenieur. Dabei sah er viel von der Landschaft Nord- und Mittelitaliens. Als er nach Florenz zurückkehrte begann er das Porträt der Mona Lisa. 1504 starb sein Vater, und der uneheliche Sohn Leonardo wurde vom Erbe ausgeschlossen. Im selben Jahr erhielt er den Auftrag für sein zweites großes Wandgemälde, die "Schlacht von Anghiari" für das Stadtparlament von Florenz. Der jüngere Maler Michelangelo sollte auf der gegenüberliegenden Wand zeitgleich ein ebenso großes Gemälde anfertigen, es begann ein Malerwettstreit. Doch wegen nasser Wände zogen sich die Arbeiten hin und wurden schließlich abgebrochen. Raffael kam 1504 ebenfalls nach Florenz und malte unter dem Eindruck von Leonardos Gemälde Porträts nach der Art der Mona Lisa.

Das Gemälde sollte mit über 4m Höhe größer werden als Leonardos Abendmahl. Das Schlachtengemälde wurde nicht vollendet

Das Schlachtengemälde befand sich auf der gegenüberliegenden Wand und blieb ebenfalls unvollendet

Leonardos Flugversuche am Schwanenberg

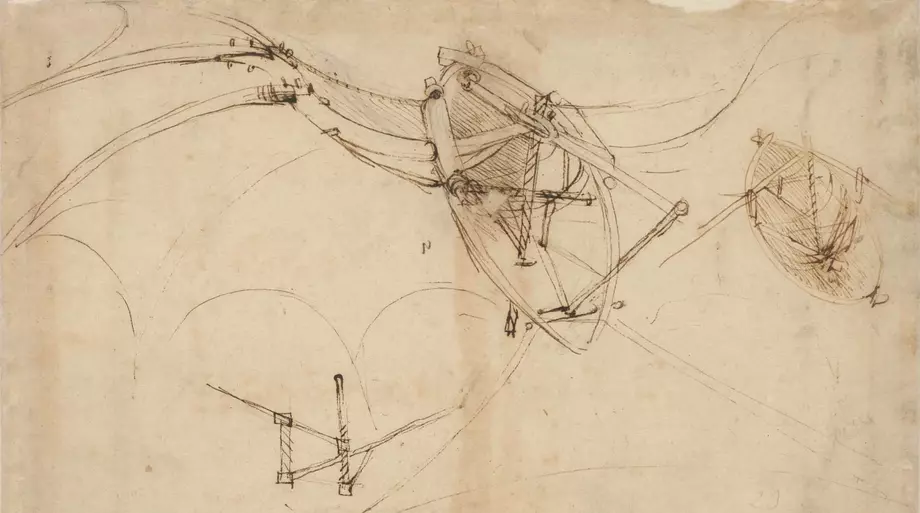

Leonardo unternahm um 1505 Flugversuche am Schwanenberg bei Florenz. Sie fallen mit der Entstehungszeit der Mona Lisa zusammen.

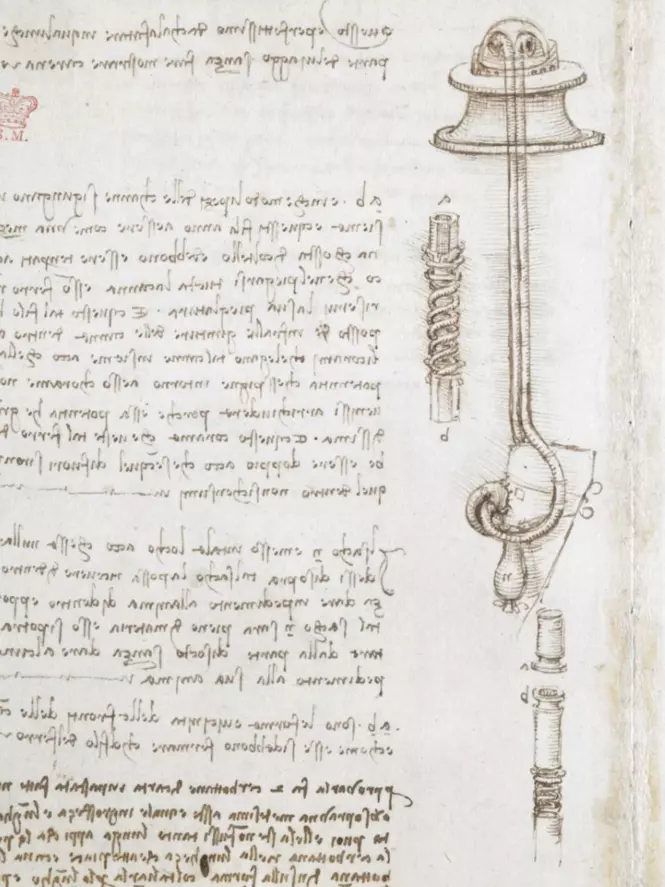

Leonardos analogiebasiertes Denken zeigt sich in der Form des Rumpfes, die an ein Boot erinnert. Vermutlich dachte er bereits daran, die Prinzipien der Luftfahrt auf seine Unterwassergefährte zu übertragen, oder umgekehrt

Rückkehr nach Mailand

Ab 1506 pendelte er zwischen Florenz und Mailand, um 1508 schließlich wieder in Mailand zu leben. Das Mona Lisa Porträt hatte bis dahin wohl eher eine geringere Bedeutung, da Leonardos Fokus auf den prestigeträchtigeren Aufträgen lag. Vasari behauptet, es sei 1508 noch unvollendet gewesen, und wahrscheinlich erhielt es erst nach 1508 seine endgültige Form. De Beatis Bericht zufolge begleitete das Gemälde Leonardo 1516 nach Frankreich und verblieb dort bis zu seinem Tod 1519 im Schloss Le Clos Lucé.

Verbleib nach Leonardos Tod

Es ist unklar was mit den Gemälden passierte, die de Beatis bei Leonardo gesehen hat. In Leonardos Testament werden keine Gemälde erwähnt. Allerdings werden dort unter anderem zwei seiner Schüler bedacht. Francesco Melzi bekam die bedeutenden Notizbücher Leonardos, sonstige Bücher, Gerätschaften, Kleider und Gold. Salai dagegen ein Grundstück in Mailand, dass er bereits vorher von Leonardo gepachtet hatte. Aus Salais Testament geht hervor, dass er vermutlich im Besitz einiger Gemälde Leonardos war.

Salais Testament

Salai stirbt 1524 im Alter von etwa 44 Jahren in einem Duell, also nur wenige Jahre nach dem Tod Leonardos. Seine Schwestern und seine Witwe streiten sich in der Folge um das Erbe, das hauptsächlich aus wertvollen Gemälden besteht. In den notariellen Akten wird unter anderem ein Gemälde mit dem Titel "La Joconda" aufgeführt. Da es in dem Dokument außerdem mit 100 Scudo (= 175 Florin = 612,5 Gold) verhältnismäßig hoch bewertet wird, handelt es sich vermutlich um die Mona Lisa. Kurz darauf muss der französische König Franz I. das Gemälde erworben haben.

Salais Verkauf von Gemälden

1999 hat der französische Kunsthistoriker Bertrand Jestaz einen Aufsatz über einen von ihm wiederentdeckten Kaufvertrag veröffentlicht. Er legt darin dar, dass das heute im Louvre befindliche Gemälde 1518 im Rahmen eines Verkaufs einiger Gemälde von Salai an den französischen König Franz I. in die königlichen Sammlungen geriet. Der König zahlte Salai dafür etwa 2604 Livres (etwa 651 Florin = 2,3 kg Gold), “für bestimmte Tafelbilder, die er dem König geschenkt hat”. Daher wird heute allgemein angenommen, dass Leonardo die noch unvollendeten Gemälde Mona Lisa, Johannes der Täufer, Anna selbdritt und La Belle Ferronière dem Salai schenkte, etwa ein Jahr bevor er starb. Die Gemälde aus Salais Testament sollen demnach von Salai angefertigte Kopien sein.

Im Besitz der französischen Könige

Wie genau das Gemälde in den Besitz des französischen Königs gelangte, konnte bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden. Jedenfalls berichtet Vasari 1550, die Mona Lisa wäre nun auf Schloss Fontainebleau, einem bedeutenden Jagdschloss von Franz I. Dort verblieb das Gemälde, bis Ludwig XIV. es gegen 1682 zum Schloss Versailles bringen ließ.

Die französische Revolution und Napoleons Schlafzimmer

Die Mona Lisa wurde wie alle Gemälde der königlichen Sammlung nach der französischen Revolution 1789 in den Louvre überführt und ab 1793 erstmals öffentlich ausgestellt.

Möglicherweise verblieb die Mona Lisa dort nur wenige Jahre, denn es existiert die Legende, dass Napoleon das Gemälde gegen 1799 in sein Schlafzimmer im Tuilerien-Palast verbringen ließ. Demnach hing das Porträt dort bis zu seiner Verbannung im Jahr 1815. Spätestens seit 1815 wird die Mona Lisa öffentlich im Louvre gezeigt.

Einer Legende nach soll sich die Mona Lisa in Napoleons Schlafzimmer befunden haben

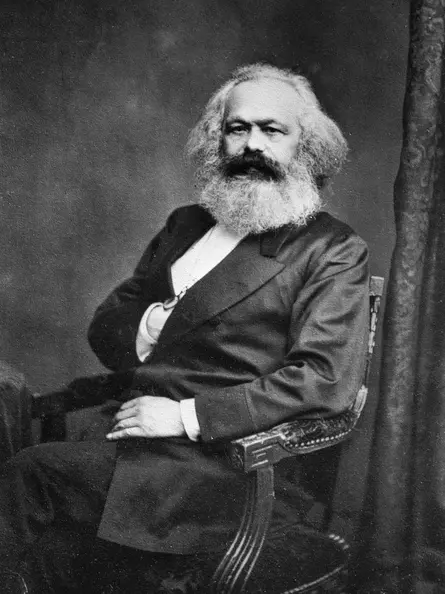

Karl Marx imitiert in dieser berühmten Fotografie sowohl die Körperhaltung der Mona Lisa, als auch die besonders für Napoleon typische Handhaltung. Karl Marx begründete die philosophische Schule des Kommunismus

Der Diebstahl von 1911

Die Mona Lisa wurde am 21.08.1911 von dem Italiener Vincenzo Peruggia in einer aufsehenerregenden Aktion aus dem Louvre gestohlen.

Das Louvre Museum hatte aus Angst vor Vandalismus beschlossen, bis 1911 alle Gemälde hinter einer Glaswand abzusichern. Peruggia war einer der Glaser, die damit beschäftigt waren. Durch seine Tätigkeit im Museum war er dem Personal gut bekannt und kannte die Räumlichkeiten.

Am Tag des Diebstahls, ein Montag, war der Louvre für die Öffentlichkeit geschlossen. Peruggia betrat das Gebäude wie gewohnt in seiner Arbeitskleidung und fiel daher nicht weiter auf. Er begab sich zur Mona Lisa und nutzte einen unbeobachteten Moment, um das Gemälde abzuhängen und es zunächst in einem Treppenhaus abzustellen, wo er das Gemälde aus dem Rahmen nahm. Die auf eine Holztafel gemalte Mona Lisa ist ein verhältnismäßig kleines Gemälde (53 × 77cm). Daher konnte Peruggia das handliche Bild gut verstauen. Möglicherweise hat er es unter seinem Kittel versteckt, oder aber es verhüllt und wie eine Glasscheibe mit sich getragen. Dann verließ er den Louvre. Der Diebstahl wurde erst am folgenden Tag bemerkt, als ein Maler, der die Mona Lisa seit einiger Zeit kopierte, die Museumsangestellten nach der Mona Lisa fragte.

Peruggia sah in dem Diebstahl einen patriotischen Akt, denn er wollte das Gemälde nach Italien bringen, dem Heimatland von Leonardo da Vinci. Die Diebstahl blieb zwei Jahre unaufgeklärt. Erst als Peruggia das Gemälde an das Florentiner Museum „Uffizien“ verkaufen wollte, konnte er bei der geplanten Übergabe verhaftet werden. Das Gemälde wurde noch einige Monate in italienischen Städten ausgestellt, bevor es am 31.12.1913 wieder in den Louvre zurückkehrte.

Picasso und der Diebstahl der Mona Lisa

Eine Zeit lang wurde der spanische Maler Pablo Picasso und sein Umfeld verdächtigt, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Picasso lebte zu der Zeit in Paris und war über den befreundeten Dichter Apollinaire mit Géry Pieret bekannt. Apollinaire und Pieret waren befreundet, sie wohnten zeitweise zusammen. Pieret war ein Gelegenheitsdieb, der im damals noch kaum gesicherten Louvre hochwertige Skulpturen entwendete und 1907 mindestens zwei davon an Apollinaire verkaufte, der sie dann an Picasso weitergab. Kurz nach dem Diebstahl der Mona Lisa gab Picasso die beiden Skulpturen zurück und wurde polizeilich verhört, Apollinaire sogar für zwei Tage verhaftet. Sie wurden beschuldigt Teil einer internationalen Diebesbande zu sein. Picasso wurde nach dem Verhör nichts weiter vorgeworfen, Apollinaire in einem anschließenden Prozess aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Zweiter Weltkrieg

Im Verlauf des zweiten Weltkrieges wurde Frankreich von Deutschland besetzt. Noch bevor die Deutschen Paris einnahmen, hatte der Pariser Louvre aus Angst vor Raub oder Beschädigung in einer aufwändigen Aktion fast den gesamtem Kunstschatz des Museums anonym verpackt und versiegelt nach Schloß Chambord gebracht. Die Mona Lisa befand sich in einer unscheinbaren Kiste. Im Verlauf des Krieges wurde das wertvolle Gemälde mehrmals an verschiedene Orte in Frankreich gebracht, ohne dabei in den Besitz der deutschen Besatzer zu gelangen.

Der gesamte Kunstschatz des Louvre wurde mit Beginn des Krieges nach Chambord gebracht.

Chambord ist das bedeutendste Renaissance Schloss in Europa. Der Entwurf des Schlosses stammt von Leonardo. Im Zentrum des Hauptgebäudes befindet sich eine bis dahin einzigartige doppelläufige Treppe

Moderne

Mit dem Ende des Krieges konnte die Mona Lisa wieder in den Louvre zurückkehren, wo sie ab Oktober 1947 erneut öffentlich ausgestellt wurde.

Vandalismus

1956 wurde das Gemälde von einem Unbekannten mit Säure überschüttet, wodurch der untere Teil des Bildes schwer beschädigt wurde. Im selben Jahr warf ein Besucher einen Stein auf das Gemälde. Das Bild wurde am linken Ellbogen beschädigt. Seitdem befindet sich die Mona Lisa hinter Panzerglas.

Die Mona Lisa in den USA

1961 überzeugte die Gattin des amerikanische Präsidenten John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, den damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle, das Gemälde in den USA ausstellen zu lassen. In einer aufwändigen Aktion wurde das Gemälde im Januar 1963 unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen über den Atlantik transportiert und in der National Gallery of Art in Washington ausgestellt, kurz darauf im New Yorker Metropolitan Museum of Art.

Der damalige Direktor des Museums Thomas Hoving, schreibt in seinen Memoiren, dass die Mona Lisa dabei eine Nacht lang dem fließenden Wasser einer versehentlich ausgelösten Sprinkleranlage ausgesetzt war. Da sich das Gemälde aber unter wasserabweisenden Panzerglas befand, blieb die Mona Lisa unbeschädigt.

Die Mona Lisa in Japan und Russland

1974 folgte eine zweite Auslandsausstellung in Tokio und Moskau.

Vandalismus

2022 versuchte ein Besucher das Panzerglas der Mona Lisa zu zerschlagen. Als er damit erwartungsgemäß scheiterte, beschmierte er das Glas mit einer Sahnetorte. Um sich dem Gemälde zu nähern, hatte er sich in einen Rollstuhl gesetzt und war als Frau verkleidet. Als Motiv gab er an, es solle an die Erde gedacht werden.

2024 wurde das Gemälde von zwei Frauen mit Suppe beschleudert. Als Motiv gaben sie an, es solle an nachhaltige Nahrungsmittel gedacht werden.

Öffentliche Ausstellung im Pariser Louvre

Das Gemälde befindet sich heute im größten Saal des Pariser Louvre, dem Salle des États.

Bildanalyse

Der führende Kunsthistoriker und Leonardo-Experte Martin Kemp (Oxford, Harvard, Princeton) bringt die Mona Lisa, speziell den rechten Bildhintergrund, mit der Darstellung einer Sintflut in Verbindung. Diese Bildanalyse folgt dieser Ansicht und führt sie weiter aus, wenn sie im Motiv des Wassers das verbindende Element des Bildhintergrundes erkennt.

Diese Ansicht wird begründet mit dem Zusammenspiel von Vexierbildern und komplexen, jedoch sehr klaren geometrischen Beziehungen von hohem Symbolwert, die zwischen markanten Elementen des Gemäldes bestehen. Nach einer allgemeinen Darstellung formaler Besonderheiten des Gemäldes wird deutlich werden, dass Leonardo die Mona Lisa eng mit dem Motiv des Wassers und der darin verborgenen Kraft erdacht hat. Entsprechend bestehen symbolische Verbindungen zu den zwei bekanntesten Sintfluten. Zum einen deutet Leonardo im rechten Bildhintergrund eine sich aufbäumende Wasserwelle an, die an Noahs Sintflut denken lässt. Er bestätigt das zunächst nur Erahnbare, indem er für das untere Drittel des Bildes die in der Bibel genannten Proportionen der Arche Noah verwendet.

Zum anderen zeigt sich in dem Gemälde ein einfaches, aber dennoch komplexes System geometrischer Beziehungen, das insgesamt auf die platonischen Körper verweist. Sie werden erstmals in Platons Buch Timaios beschrieben. Dem Buch also, das erstmals berichtet von der sagenhaften Stadt Atlantis und deren Untergang. Für diesen zweiten Aspekt wird dargestellt werden, wie sehr die Person Leonardos von zeitgenössischen Künstlern mit der des Platon gleichgesetzt wurde. Außerdem, wie Leonardo geometrische Beziehungen zwischen markanten Bildelementen nutzt, um den Blick der Betrachtenden zu ihren Händen zu führen, nur um schließlich das linke Auge der Mona Lisa in den Mittelpunkt der Inszenierung zu stellen.

Um die geometrischen Beziehungen, die diese Verbindungen begründen, zweifelsfrei darstellen zu können, wurde für diese Analyse die ungerahmte Version verwendet, die der Louvre auf seiner Website zur Verfügung stellt #.

Bildbeschreibung

Eine Dame im Dreiviertelporträt sitzt auf einem Stuhl. Die Stuhllehne umkreist den Stuhl halbkreisförmig, und ist über kleine Säulen (Baluster) mit der Sitzfläche verbunden. Es sind fünf Baluster zu erkennen.

Der Stuhl ist nach links ausgerichtet, und so wendet sich die Dame über eine leichte Drehung von Hüfte, Schulter und Kopf nach links zum Betrachter. Dabei schaut sie leicht rechts an ihm vorbei auf etwas hinter ihm. Sie lächelt.

Ihre beiden Hände liegen übereinander verschränkt auf der linken Stuhllehne. Die linke Hand hält eine braune Decke, die über die Beine gelegt wurde. Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand sind leicht gespreizt.

Sie trägt ein dunkelgrünes Kleid mit orangenen Ärmeln, die in feine Falten gestaucht wurden. Der dunkelgrüne Teil des Kleides ist an den Ärmeln nach oben umgeschlagen und an der Schulter festgesteckt. Die Naht am Dekolleté ist in feinen Mustern mit orangenen Nähten bestickt. Durch die geraffte Naht fällt das Kleid in feinen Wellen. Ihr Hals und Dekolleté sind unverdeckt. Schmuck trägt sie nicht.

Ihr braunes offenes Haar fällt links und rechts in feinen Locken vom Mittelscheitel her zu ihren Schultern hinab. Ihr Haar wird von einem sehr langen Schleier bedeckt, der beinah durchsichtig erscheint. Er wurde nach unten hin zusammengerollt und hängt nun lose über ihrer linken Schulter.

Direkt hinter ihr eine hüfthohe Mauer. Am linken und rechten Bildrand sind die Füße zweier Säulen zu erkennen, die auf der Mauer aufgesetzt sind.

Im Hintergrund eine bergige Landschaft mit Wegen und von Gewässern durchzogen. In der rechten Bildhälfte eine Brücke über einen Fluss.

Das Gemälde ist im unteren Bereich (Decke, Stuhl, und Mauer), sowie in weiten Teilen der Landschaft unvollendet.

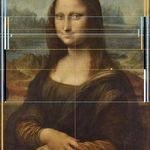

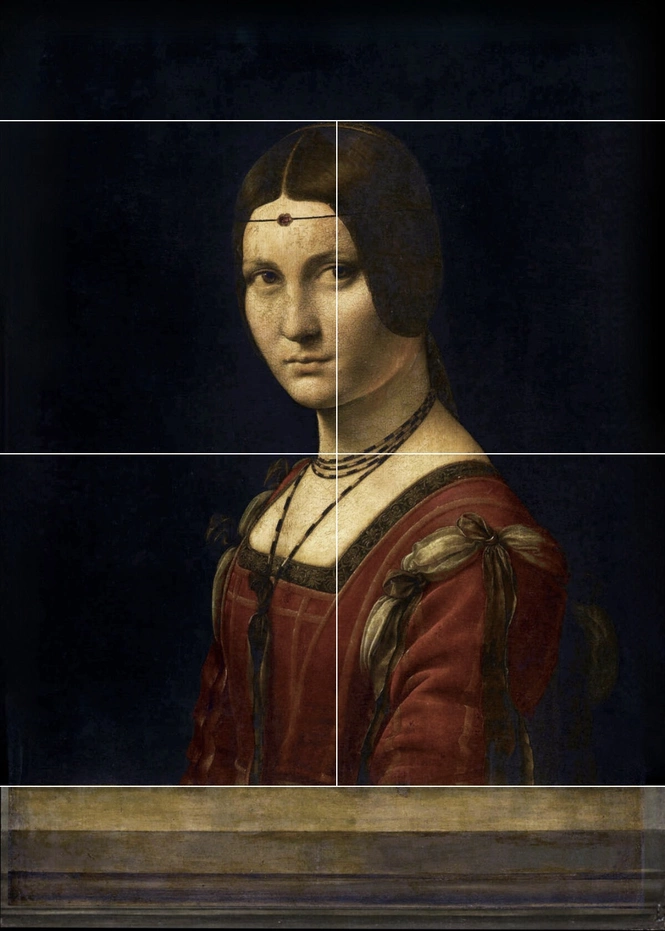

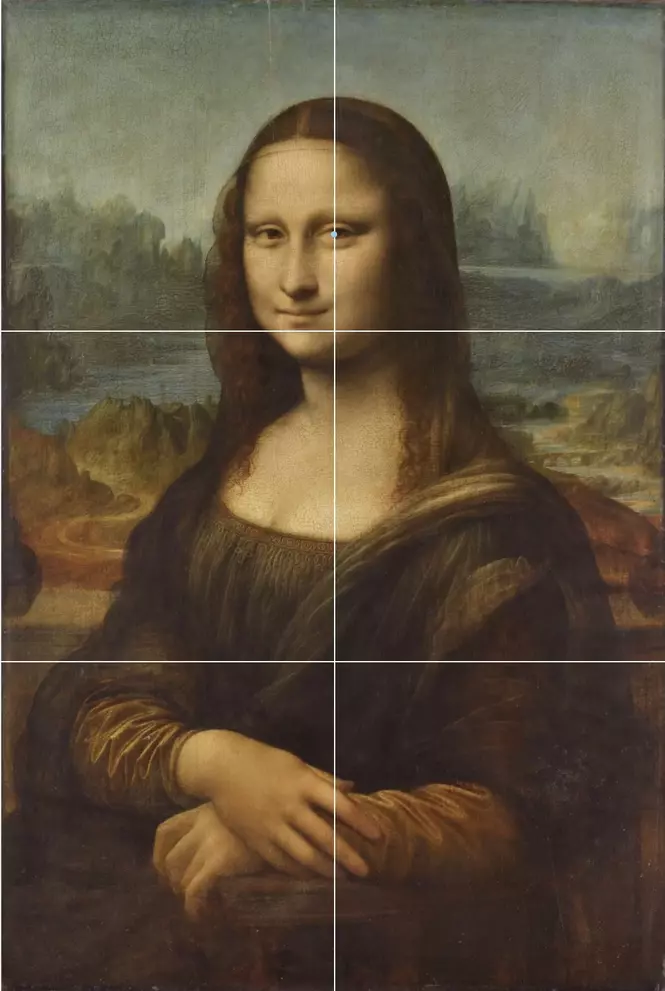

I Die sechs Quadranten

Die äußeren Abmessungen des Porträts entsprechen ziemlich genau dem Verhältnis von 2:3. Das Porträt lässt sich daher in sechs annähernd gleich große Quadrate unterteilen.

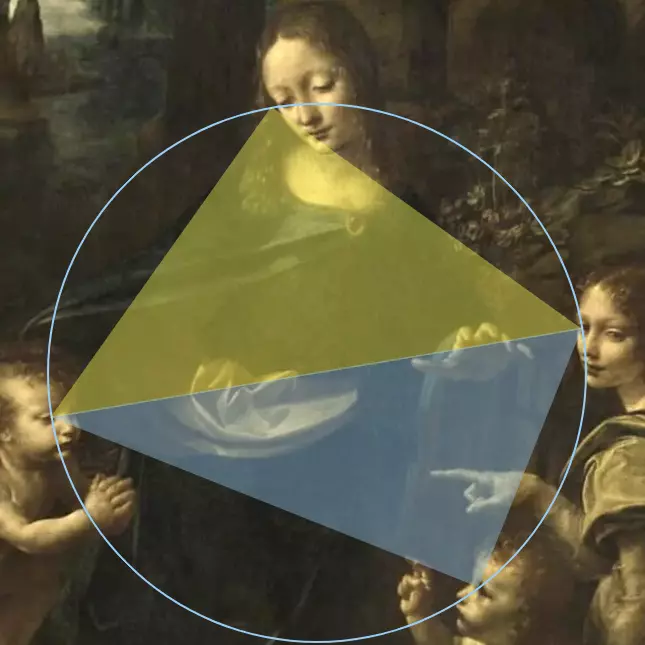

Die Mona Lisa als Abschluss einer dreiteiligen Porträtserie

Die Unterteilung der Gemälde in prominent konstruierte Quadrate ist ein wiederkehrendes Motiv in Leonardos drei zweifelsfrei echten Frauenporträts. Es gibt einen klaren Zusammenhang in der Anzahl der Quadrate und dem Zeitpunkt ihrer Entstehung:

| um 1491 | Dame mit dem Hermelin | 1 Quadrat |

| um 1497 | La Belle Ferronière | 4 Quadrate |

| um 1503 | Mona Lisa | 6 Quadrate |

Die Gemälde zeigen auch ansonsten eine gewisse Chronologie. Cecilia Gallerani (Dame mit dem Hermelin) und Lucrezia Crivelli (La Belle Ferronière) waren nacheinander die Mätressen des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza und jeweils die Mutter eines unehelichen Kindes. Leonardo hatte bis 1499 ca. 12 Jahre für den Herzog von Mailand gearbeitet.

- Die Dame mit dem Hermelin ist hinsichtlich der Bildkonstruktion das am einfachsten gestaltete Porträt und zeigt keine Architektur oder Landschaft

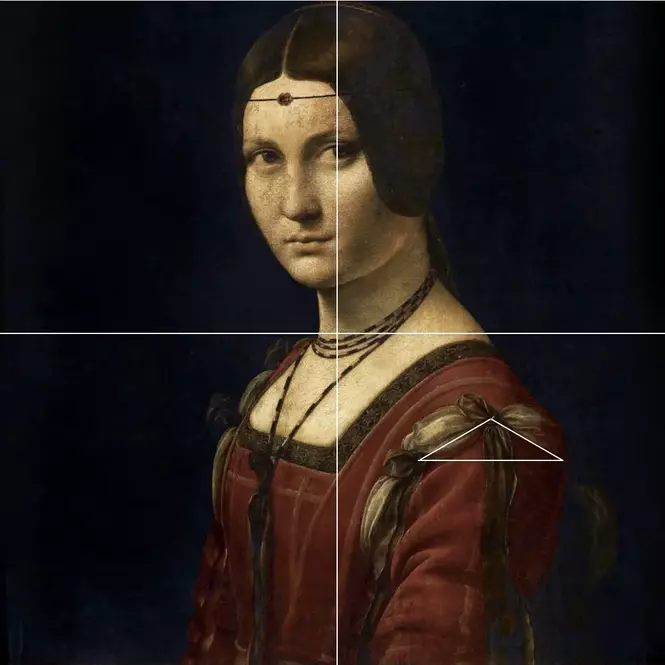

- Bei der Belle Ferronière dagegen wurde eine Mauer ins Bild gesetzt, durch die sie sich noch von den Betrachtenden abgrenzt. Das zunächst unscheinbarer wirkende Gemälde zeigt nach genauerer Untersuchung der Bildkomposition bereits ein recht komplexes Spiel der Harmonien

- Das ihr nachfolgende Porträt der Mona Lisa wiederholt das Motiv der Mauer. Die Mona Lisa befindet sich nicht mehr hinter einer Mauer, sondern davor, in einem Raum mit den Betrachtenden. Außerdem kommt im Bildhintergrund eine Landschaft hinzu

Aufgrund dieser nicht zufälligen Zusammenhänge ist es naheliegend, die drei Gemälde als Bilder einer Serie zu begreifen. Der kindlich wirkenden Dame mit dem Hermelin, folgte das Porträt einer jungen Erwachsenen und mit der Mona Lisa schließlich eine mütterlich wirkende Dame.

Leonardos Betonung der Augen

Es ist für Leonardo typisch, je ein Auge der Dargestellten dadurch hervorzuheben, dass es sich auf einer der beiden klassischen Teilungen der Bildbreite befindet: Halbierung oder goldener Schnitt. Im Fall der Mona Lisa betont die Mittelsenkrechte des Porträts ihr linkes Auge I, ebenso wie im Vorgängerporträt La Belle Ferronière, aber im Gegensatz zur Dame mit dem Hermelin. Auch das lässt eine beabsichtigte Reihenfolge der Gemälde erkennen.

Das obere Ende des Quadrats betont die Augen der Dame (rote Horizontale). Es setzt auf dem goldenen Schnitt der Bildhöhe auf (orange Horizontale), der durch das rechte Auge des Hermelins führt. Mittelsenkrechte und Goldener Schnitt der Bildbreite tangieren jeweils das linke Ende eines Auges der Dame (rote und orange Vertikale)

Die Belle Ferroniere befindet sich in einem Quadrat, dass sich aufgrund weiterer geometrischer Beziehungen im Bereich ihrer Schulter erneut in vier Quadrate teilen lässt. Im Gegensatz zu der früher entstandenen Dame mit dem Hermelin, aber analog zur nachfolgenden Mona Lisa durchläuft die Mittelsenkrechte ihr linkes Auge

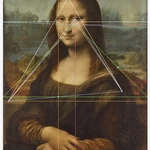

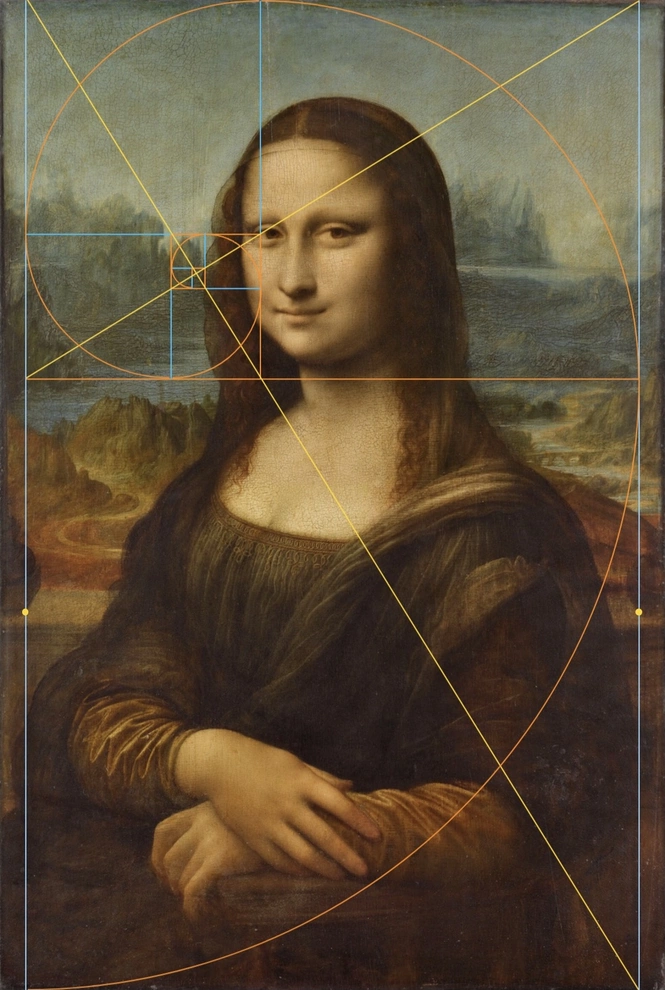

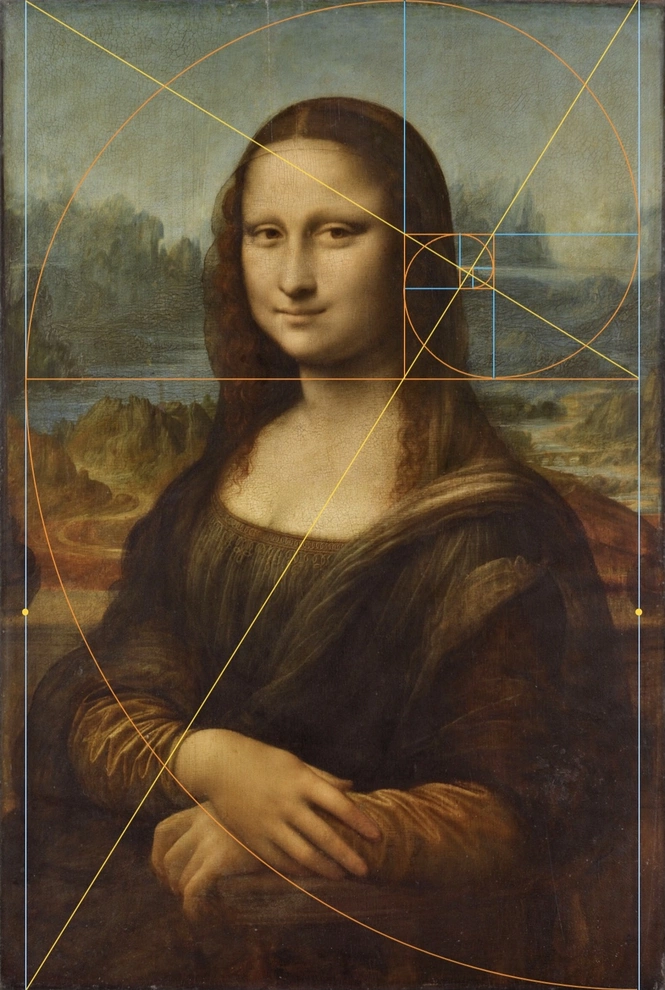

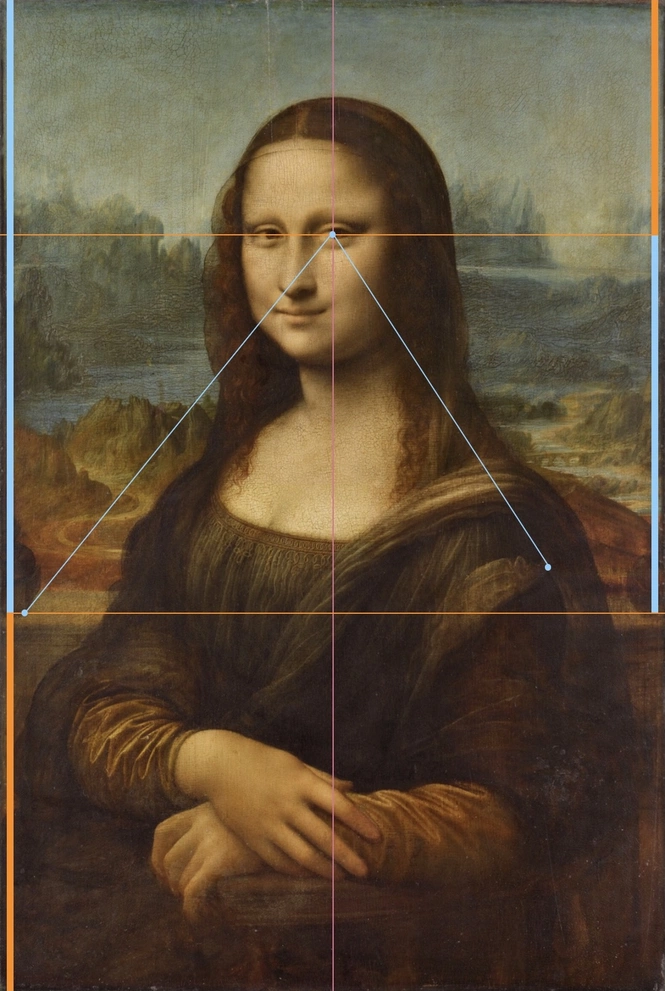

II Der goldene Schnitt

Leonardo hat den goldenen Schnitt verwendet, um die Position der Säulenfüße und der Augen festzulegen.

- die Füße der Stützsäulen auf der Mauer befinden sich im goldenen Schnitt der Bildhöhe (untere orange Linie)

- die vorderen Kanten der Säulenfüße markieren die Breite eines goldenes Rechtecks (blau transparente Fläche)

- wird der größere Teil des goldenen Schnitts der Bildhöhe erneut im goldenen Schnitt geteilt, verläuft er nun durch die beiden Augen der Mona Lisa (obere blaue Linie)

Leonardo hat den goldenen Schnitt auch in anderen Gemälden angewendet. Überhaupt ist es bis in die heutige Moderne hinein nicht unüblich, ihn als eine von vielen Proportionen in der Kunst zu verwenden. Da der goldene Schnitt aufgrund seiner mathematischen Eigenschaften als die schönste Proportion gilt, wird mit ihm meist eine Besonderheit eines Kunstwerks hervorgehoben.

Die Mona Lisa ist jedoch das einzige der drei zweifelsfrei echten Leonardo Porträts, dass das linke Auge im Goldenen Schnitt der Bildhöhe betont. Bei der Dame mit dem Hermelin verfehlt eine Teilung wie bei der Mona Lisa das linke Auge, und verläuft knapp darüber, bei der Belle Ferronière wird statt des Auges das Juwel am Stirnband betont.

Das Porträt ist hinsichtlich der geometrischen Beziehungen eines der am einfachsten gehaltenen Gemälde Leonardos. Der goldene Schnitt verfehlt bei einer Teilung analog zur Mona Lisa die Augen Cecilias knapp und verläuft etwas oberhalb. Stattdessen betont der goldene Schnitt der Bildhöhe das rechte Auge des Hermelins (untere orange Horizontale)

Die Inszenierung des goldenen Schnitts nimmt den der Mona Lisa vorweg, nur dass hier nicht das Auge, sondern das Juwel am Stirnband betont wird, das heute Ferronière genannt wird. Außerdem zeigt das Gemälde ebenfalls eine Mauer, hier jedoch abgrenzend im Vordergrund. Die Belle Ferroniere scheint damit in Leonardos Augen auf andere Dinge Wert zu legen, als die Mona Lisa, die, ungewöhnlich für eine Adelige, keinen Schmuck trägt. Der goldene Schnitt betont meist eine wichtige Bildaussage

Mögliche Fortführungen des goldenen Schnitts

Es sind noch weitere Unterteilungen der entstandenen Teilstrecken im goldenen Schnitt möglich (Mouseover). Jedoch verfehlen sie allesamt markante Elemente im Gemälde: das obere Kopfende wird knapp verfehlt, das obere Ende der Schulter wird nicht genau getroffen usw. Wenn dann doch mal z.B. die Nasenspitze oder das Ende des Kopfschleiers unterhalb ihres Mittelscheitels getroffen wird, ist unklar, ob dies in der Absicht Leonardos lag. Wenn Leonardo den goldenen Schnitt klar aufzeigen will, macht er das sehr präzise, wie an den Säulenfüßen und den Augen zu erkennen ist. Weitere Unterteilungen im goldenen Schnitt nach dem Prinzip der stetigen Teilung scheinen lediglich zufällig in der Nähe markanter Bildelemente zu liegen.

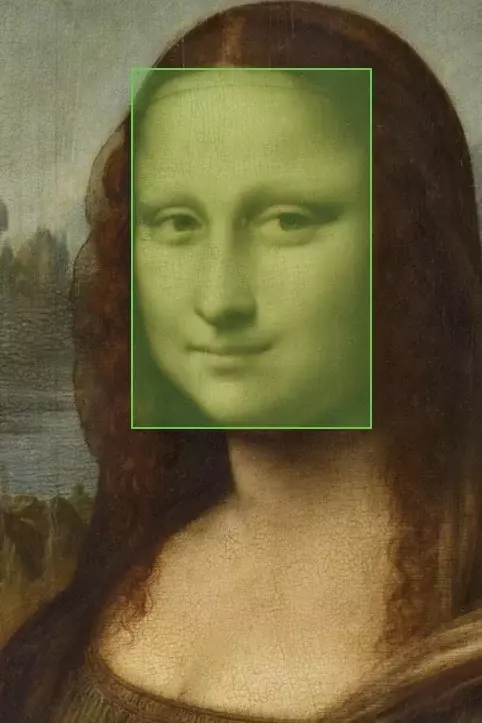

Goldenes Rechteck

Fälschlicherweise wird das Gesicht der Mona Lisa oft mit der Form eines goldenen Rechtecks in Verbindung gebracht. Entsprechend sollen die Elemente des Gesichts dann auf einer goldenen Spirale liegen. Bei genauer Untersuchung ist diese Behauptung jedoch nicht nachvollziehbar.

Goldene Spirale

Die Kanten der Säulenfüße am linken und rechten Bildrand bilden die Ränder eines goldenen Rechtecks (blaue transparente Fläche), was auf eine goldene Spirale hindeutet. Im Gegensatz zur Felsgrottenmadonna hat Leonardo keine Bildelemente klar erkennbar entlang der goldenen Spirale positioniert.

Das dritte, nächstkleinere goldene Rechteck verfehlt knapp die Pupille von Mona Lisas rechtem Auge. Insgesamt führt die goldene Spirale deutlich vom Gesicht weg

Dass die rechte Hand der Mona Lisa von der goldenen Spirale tangiert wird, erscheint zufällig. Ebenso, dass der Mittelpunkt der Spirale unterhalb der blauen Horizontlinie auf der rechten Seite liegt

Das Innere der Spirale trifft ungefähr Mona Lisa rechtes Handgelenk und folgt in etwa dem rechten Arm. Doch der Kopf der Mona Lisa wird auffällig ungenau getroffen

Auch hier lässt sich keine klare Absicht Leonardos erkennen, auch wenn der Kopf und die linke Hand ungefähr tangiert werden. Sicherlich kann die goldene Spirale so verschoben, vergrößert und verkleinert werden, dass sie eine beliebige Übereinstimmung zeigt, nur läge das dann nicht mehr in der Absicht Leonardos

Die Mona Lisa zeigt den goldenen Schnitt in einer weniger komplexen Form. Interessanter ist dessen Einbindung in diesem Altargemälde. Es hat das Format eines goldenen Rechtecks. Dessen Diagonale führt zum rechten Auge und der Halsbrosche der Madonna. Das Auge des Johannesknaben links ist im goldenen Schnitt der Bildhöhe. Eine goldene Spirale führt zum rechten Auge des Jesusknaben. Die Spirale selbst beginnt/ endet im Dunkel

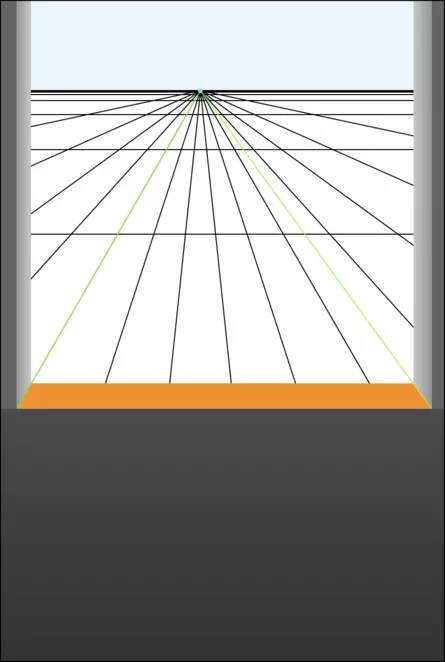

III Die falschen Perspektiven

Eine Besonderheit des Gemäldes ist die Verwendung mehrerer Perspektiven, was an mehreren Horizontlinien deutlich wird. In der Realität ist das jedoch nicht möglich, es können nicht zur selben Zeit mehrere Horizontlinien sichtbar werden. Entweder ist der Hintergrund also ein gemaltes Bild im Bild, wie etwa die frühen Fotografien gemalte Kulissen im Hintergrund zeigen. Oder aber Leonardo hat Ansichten der Landschaft aus verschiedenen Blickwinkeln übereinandergelegt.

Frontale Darstellung der Mona Lisa

Die porträtierte Dame sitzt auf einem Stuhl und blickt Betrachtende frontal an. Sie befinden sich mit ihr auf Augenhöhe und schauen weder zu ihr herauf, noch auf sie herab.

Zentralperspektive

Ein architektonischer Fluchtpunkt lässt sich bestimmen, sobald mindestens zwei Fluchtlinien im Gemälde eingezeichnet sind. Der Fluchtpunkt einer Zentralperspektive verläuft immer durch den Horizont.

Auch wenn die Architektur im Gemälde sehr reduziert ist, ist sie dennoch vorhanden. Die Mauer hinter der Mona Lisa und die darauf ruhenden Füße der Säulen lassen sich als Fluchtlinien erkennen. Da wo beide Fluchtlinien sich treffen, befindet sich der Fluchtpunkt der Zentralperspektive. Dieser liegt genau im Mittelscheitel der Mona Lisa (weiße Linien). Das bedeutet zugleich, dass sich dort die Horizontlinie der architektonischen Perspektive befindet (weiße Horizontale). Betrachtende blicken also in einem vergleichsweise steilen Winkel von oben auf die Mauer. Diese Ansicht steht aber im Gegensatz zum frontal gemalten Körper der Mona Lisa.

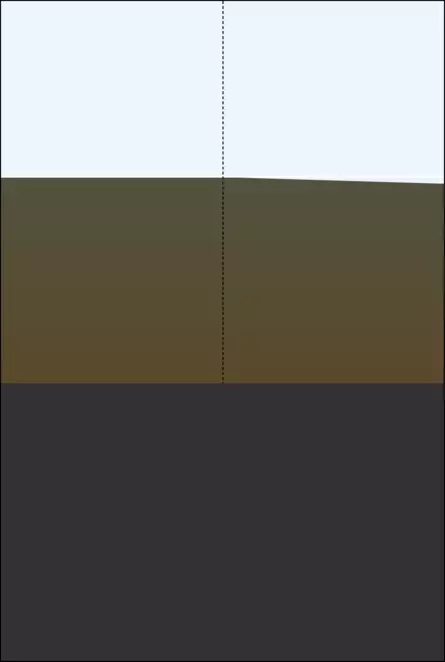

Der blaue Horizont

Das Gemälde zeigt auf den ersten Blick keine klare Horizontlinie. Vielmehr scheint es mehrere zu geben.

Eine erste gemalte Horizontlinie wird durch zwei waagerechte hellblaue Flächen angedeutet (blaue Linie). Auf beiden Seiten ist der Horizont zwar durch Berge verdeckt, doch lässt sich im transparenten Schleier ihres Haares, rechts von ihrem Kopf eine sehr kurze horizontale Linie ausmachen. Diese Linie befindet sich auf derselben Höhe wie eine waagerechte hellblaue Fläche (ein See oder Meer) am linken Bildrand, sowie eine größere hellblaue Fläche auf selber Höhe in der rechten Bildhälfte (auch wieder ein See oder Meer). Diese rechte Fläche ist in einer geraden Linie nach rechts unten hin geneigt (blaue Linie). Eine Gewässerfläche kann jedoch nicht derart schräg erscheinen, sie ist immer nach der Erdoberfläche ausgerichtet. Das Prinzip, das Wasser sich immer gerade ausrichtet, wird z.B. in einer Wasserwaage genutzt. Erst aus größerer Höhe nimmt die Erdoberfläche eine gekrümmte, aber nie schräge Ausrichtung an. Eine “echte” Horizontlinie kann diese Linie daher nicht sein, ebensowenig ein Gewässer, aufgrund des schräg dargestellten Verlaufs auf der rechten Seite.

Der orange Horizont

Eine zweite gemalte Horizontlinie wird durch einen Komplementär-Kontrast angedeutet, der das Gemälde unterhalb des obersten Drittels durchzieht. Die orange-braunen Erdtöne grenzen sich recht scharf entlang einer kreisrunden Linie von einem darüber liegenden blauen Farbfeld ab (grüne Linie). Das für eine reale Landschaft unnatürlich blaue Farbfeld darüber kann aufgrund der Farbgebung und der verschwommenen Formen auch als dunkle Wolkenwand betrachtet werden, z.B. während eines schweren Sturms. Doch für eine Horizontlinie ist diese Linie zu stark gekrümmt (grüne Linie). Für einen derartig rund erscheinenden Horizont müsste aus sehr großer Höhe auf die Erde geschaut werden.

Fazit zu den verschiedenen Horizonten der Mona Lisa

Hinsichtlich der verwendeten Perspektive entsteht zunächst ein unstimmiger Gesamteindruck. Leonardo war ein Meister der Perspektive, so dass malerisches Unvermögen ausgeschlossen werden kann. Möglicherweise zeigt die Hintergrundlandschaft ein Bild im Bild, das heißt eine bemalte Wand oder einen Wandteppich. Das würde zum einen den unfertigen Gesamteindruck erklären und zum anderen die perspektivischen Fehler. Vor allem der Fluchtpunkt der Säulen am Bildrand ist eindeutig fehlerhaft.

Anders verhält es sich, wenn Leonardo die vier Perspektiven (Person, Architektur, blauer und oranger Horizont) als mehrere übereinandergelagerte Ansichten einer Landschaft darstellen wollte, die von immer höheren Standpunkten aus gezeigt wird.

- dann würden Betrachtende zuerst neben der Mona Lisa sitzend auf sie blicken

- die architektonische Horizontlinie liegt hoch im Bild, was bedeutet, dass die Szene von einem niedrigen Standpunkt aus betrachtet wird, der sich aber oberhalb des Kopfes der Mona Lisa befindet, z.b. eine nicht neben ihr sitzende, sondern stehende Person (weiße Linie)

- die blaue Horizontlinie liegt niedriger, was bedeutet, dass die Szene nun von einem höheren Standpunkt aus betrachtet wird, die Horizontlinie neigt sich nur auf der rechten Seite leicht nach unten (blaue Linie)

- die orange Horizontlinie liegt noch niedriger, was bedeutet, dass die Szene nun von einem noch höheren Standpunkt aus betrachtet wird, die Horizontlinie ist stark gekrümmt (grüne Linie)

Die Reihenfolge kann auch umgekehrt werden. Dann würden Betrachtende die Mona Lisa zuerst aus großer Höhe erblicken und sich dann in drei Stufen zu ihr hinab auf Augenhöhe begeben. Das Motiv der großen Höhe, des in die Luftaufsteigens ist ein zentrales Motiv in Leonardos Leben. Um 1505, zwei Jahre nach Beginn der Arbeiten an der Mona Lisa machte Leonardo Flugversuche mit den von ihm konstruierten Flugmaschinen am Schwanenberg bei Florenz. Er entwickelte Flugschrauben (Helikopter) und er erfand einen funktionstüchtigen Fallschirm, der senkrecht nach unten gleitet.

Im Gegensatz zur Mona Lisa zeigt das Vorgängerporträt keine aufsetzende Säulen oder ähnliches. Daher kann der Fluchtpunkt einer Zentralperspektive hier nicht bestimmt werden

IV Das Motiv des Wassers

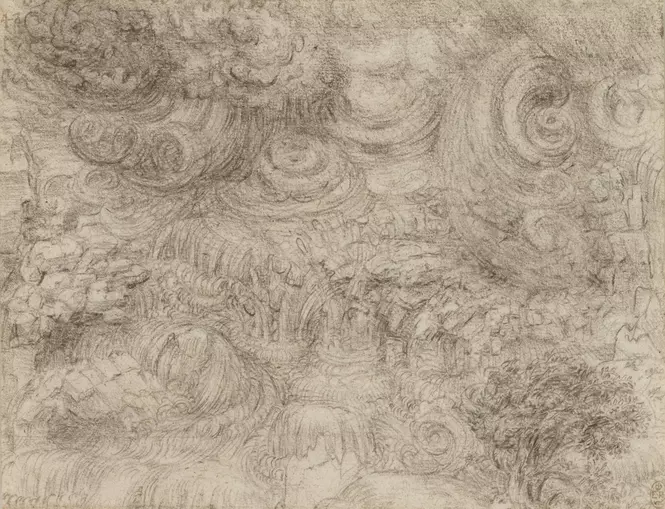

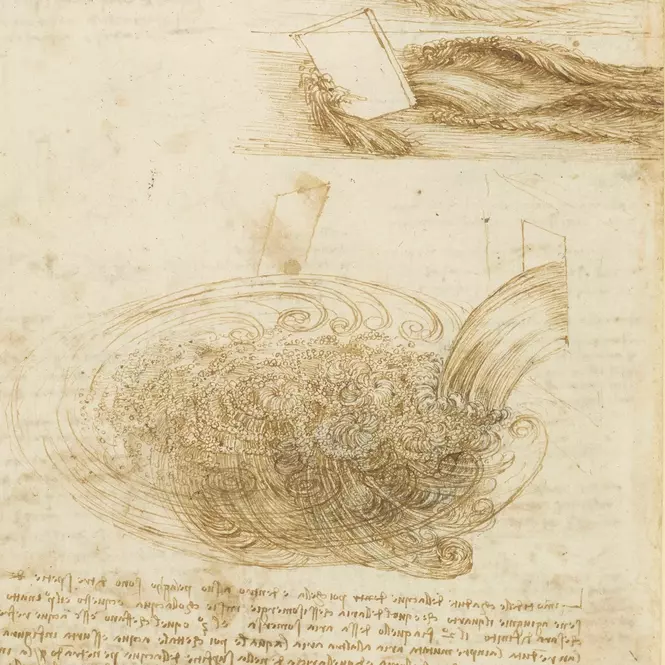

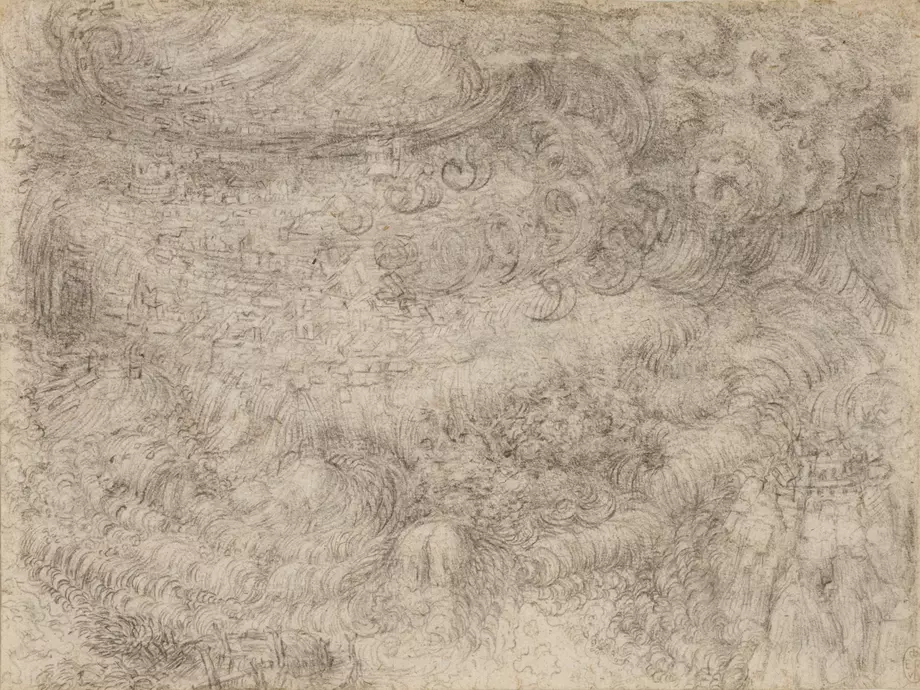

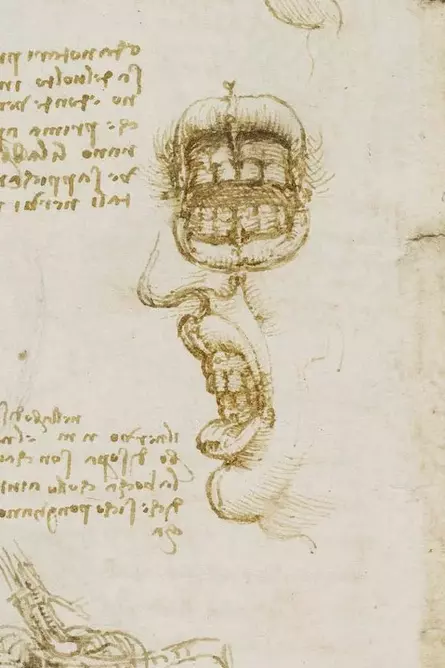

Eines der Leitmotive in Leonardos Gesamtwerk ist das Wasser und die damit verbundene Kraft der Bewegung. Drei Jahre vor Beginn der Arbeiten an der Mona Lisa, hielt sich Leonardo um 1500 in Venedig auf. Die Republik kämpfte zu der Zeit gegen die Osmanen, die vom Balkan her Italien bedrohten. Leonardo empfahl den Bau eines Staudamms, der bei seiner Zerstörung die Armeen des Sultans vernichten sollte. Vermutlich in diesem Zusammenhang sind Zeichnungen einer alles zerstörenden Sintflut entstanden.

Leonardo wird als der erste Wissenschaftler seit der Antike angesehen, der sich systematisch mit der Strömungslehre auseinandersetzte, einem Teilgebiet der Physik

Die transparent gemalten Raffungen im Brustbereich des Kleides werden von vielen Autoren mit dem Anblick fallendem Wassers in Verbindung gebracht

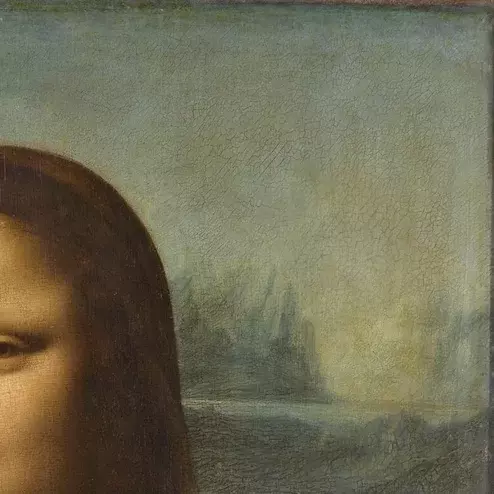

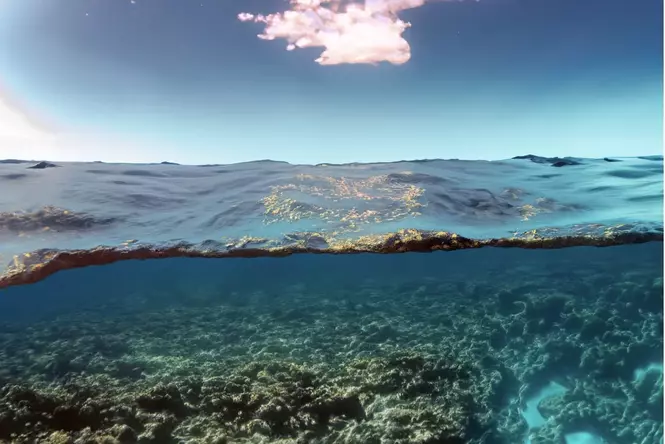

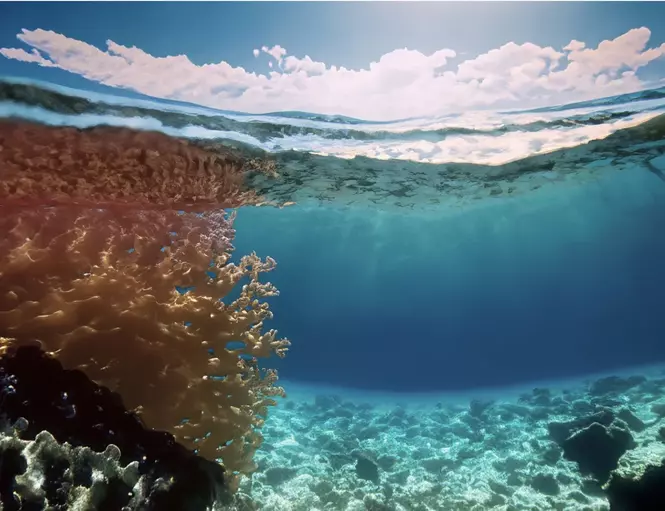

Rechter Bildhintergrund: Wassermassen

Formal lässt sich das Gemälde aufgrund des Seitenverhältnisses von 2:3 in sechs Quadrate teilen. Die vertikale Teilung des Bildes wird betont durch die Mittelsenkrechte, die durch das linke Auge der Mona Lisa führt. Die Landschaft befindet sich jeweils in zwei Quadranten links und rechts von der Mona Lisa. Sie zeigt auf der linken Seite einen anderen Charakter, als auf der rechten Seite.

Zunächst wird die rechte Landschaft für sich betrachtet. Dafür wird die linke Bildhälfte und die Silhouette der Mona Lisa eingefärbt IV. In der wenig ausgearbeiteten Landschaft sind zwei Akzente gesetzt. Der erste Akzent ist eine Brücke. Sie befindet sich direkt unterhalb des ersten Drittels der zwei Quadrate. Die Brücke wirkt als optischer Mittelpunkt eines ruhig und idyllisch anmutenden Bereichs mit orangenen und hellen Farbtönen.

Darüber bäumt sich im Komplementärkontrast zum unteren Orange eine gewaltige blaue Fläche auf. Sie beginnt bzw. endet auf Höhe des Goldenen Schnitts der beiden Quadrate (orange Horizontale). Im Kontext der Landschaft soll es sich um Gebirge handeln, auf dem sich ein großflächiger See befindet. Dafür erscheint die Felswand jedoch zu blau, und das Gewässer ist nicht waagerecht. Auch wenn sich das Gemälde über die Jahrhunderte farblich leicht verändert hat, führte das nicht dazu, dass die Berge heute blauer erscheinen, als von Leonardo gemalt. Eine gut erhaltene, parallel zur Mona Lisa entstandene Kopie durch Francesco Melzi zeigt ebenfalls diese für ein Gebirge unnatürlich wirkende Farbgebung. Ein derart harter Übergang vom Orange in das Blau kann auch nicht durch die Verwendung der Luftperspektive erklärt werden, die Leonardo entdeckte (weiter entfernte Objekte wirken bläulicher), denn dann müsste das Orange des Vordergrunds sehr viel allmählicher in das Blau des Hintergrundes übergehen.

Die blaue Fläche kann demnach keine Berge darstellen. Vielmehr scheint es sich um Wassermassen zu handeln. Es entsteht der Eindruck einer sich gigantisch aufbäumenden Flutwelle, wie es z.B. der Leonardo-Experte Martin Kemp bemerkt. Sie scheint ins Tal hinabzurasen und droht dabei alles zu vernichten, was sich ihr entgegenstellt. Um ihre enorme Größe abschätzen zu können, wurde ihr eine Brücke vorangestellt. Die Brücke ist die einzige menschengemachte Struktur in der Hintergrundlandschaft.

Es konnte gezeigt werden, dass das Werk parallel zur Mona Lisa entstand, da verschiedene Farbschichten dieselben kompositorischen Änderungen zeigen. Wie beim Original ist auch hier der Hintergrund durch Orange- und Blautöne streng getrennt. Daneben wird deutlich, dass Melzi kopierte, ohne den Charakter des Originals einfangen zu können. Ganz sicher orientieren sich die knalligen Farben Melzis nur ungefähr an dem damaligen Erscheinungsbild der Mona Lisa von Leonardo

Im direkten Größenvergleich mit der Brücke wirkt die Flutwelle gigantisch

Charakteristisch für eine Riesenwelle ist eine hohe, nach vorn gewölbte und monochrome Wasserwand, mit einer als waagerechte weiße Linie erscheinenden Schaumkrone. Davor um ein Vielfaches kleinere, gebrochene Wellen mit einer schaumartigen Struktur

Die Flutwelle der Mona Lisa bei Martin Kemp

Martin Kemp war Professor für Kunstgeschichte an der University of Oxford mit Gastprofessuren in Harvard und Princeton und gilt als der weltweit renommierteste Leonardo-Experte. Er formuliert die Sintflutdarstellung in Leonardos Mona Lisa:

"Die auf zwei Ebenen angesiedelte Landschaft der Mona Lisa - die höher gelegene Wasserfläche auf der rechten Seite [des Bildes] befindet sich oberhalb ihrer natürlichen Position - ist die Quintessenz dessen, was Leonardo beim Nachdenken über hoch und niedrig gelegene Orte in der Toskana erfahren hatte. Die Instabilität eines der Berge links des Kopfes [d.h. von ihr aus gesehen links], der einen extrem ausgeprägten Felsvorsprung aufweist und darunter stark eingeschnitten ist, deutet an, daß sich die Dinge zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft radikal verändern werden. Es steht eine gewaltige Veränderung bevor, bei der die sanft mäandernden [kurvenreich verlaufenden] Flußläufe im Flachland unter dem Balkon der Mona Lisa mit der säuberlich gefertigten Brücke von einer force majeur [gewaltigen Kraft] überrascht und umgestaltet werden und gegenüber der jeder menschliche Ingenieur ohnmächtig ist".

(Kemp, Martin [2005]: Leonardo. München: Verlag C.H. Beck oHG, S. 176 f.)

Kemp ist demnach der Auffassung, dass Leonardo die gewaltige Kraft des ins Tal stürzenden Wassers aufzeigen wollte. Kemp macht diese Ausführungen im Kapitel 'Meister des Wassers', speziell im Zusammenhang mit Leonardos Versuchen, die unbändige Kraft des Wassers nutzbar zu machen.

Leonardo fertigte um 1500 eine Bildserie aus etwa 10 Zeichnungen dieser Art an. Sie zeigen die zerstörerische Kraft des Wassers. In dieser Darstellung sind im linken oberen Bildhintergrund Gebäude einer Stadt kaum noch zu erkennen. Im rechten Vordergrund ein hoher massiver Felsen, auf dem sich ein herrschaftliches Anwesen befindet. Von dem Anwesen böte sich ein ähnlicher Blick auf die Flutwelle, wie vom Balkon der Mona Lisa

V Sintflut

Wenn Leonardo eine so gewaltige Flutwelle andeutet, dann muss er dabei auch die berühmteste Sintflut der Menschheit im Sinn gehabt haben. Die Sintflut nämlich, mit der der biblische Gott alles Übel auf der Welt auszulöschen gedachte. Zuvor hatte er den Noah gewarnt, er solle sich mit seiner Familie und zahlreichen Tieren auf eine selbstgebaute Arche retten. Noahs Geschichte wird im ersten Buch der Bibel erzählt, Genesis.

Silhouette, Berg, Licht am Horizont und ein Regenbogen

Und tatsächlich lassen sich auf der rechten Bildhälfte Bezüge zur biblischen Sintfluterzählung finden. Leonardo hätte die Mona Lisa nicht so malen müssen, dass sie sich rundherum durch eine dunkle Farbe vom Hintergrund abhebt. Das tat er, um ihre Silhouette zu betonen. Ebenso wie er die Mittelsenkrechte des Gemäldes durch das linke Auge der Mona Lisas führte und es damit in eine linke und eine rechte Bildhälfte teilte.

- die rechte Silhouette der Mona Lisa erscheint als eine von hinten betrachtete Person im Gegenlicht, die über eine Brüstung hinweg in die Ferne schaut, die Flutwelle noch in weiter Ferne (IV, Mouseover). Der Hinterkopf der Mona Lisa beschreibt nur in der rechten Bildhälfte beinah perfekt einen Viertelkreis (untere Abbildung). Leonardo unterstreicht mit dieser geometrischen Besonderheit erneut die Teilung des Hintergrundes in eine rechte und linke Bildhälfte und lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachtenden auf den rechten oberen Quadranten des Gemäldes I

- der hohe Berg von dem aus Mona Lisas Balkon auf die Landschaft zeigt, lässt an das Gebirge Ararat denken, auf das die Arche Noahs nach der Sintflut aufsetzte (gen 8, 4)

- auf der rechten Bildhälfte, nicht auf der linken, ist am Horizont ein heller Sonnenschein zu erkennen, der über einem Gewässer leuchtet. Die Farbstimmung erinnert an das Ende der Sintflut:“Im sechshundertersten Jahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, hatte sich das Wasser verlaufen. Da entfernte Noah das Verdeck der Arche, blickte hinaus, und siehe: Die Erdoberfläche war trocken.” (gen 8, 13)

- die Farbpalette des Bildhintergrundes, speziell auf der rechten Seite imitiert einen Regenbogen. Der biblische Gott bestimmte nach der Sintflut den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit den Menschen: “Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.” (gen 9,13)

Die natürliche Reihenfolge der Regenbogenfarben ist hier jedoch genau umgekehrt. In dieser Reihenfolge erscheinen die Regenbogenfarben bei Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Dieser Interpretation steht jedoch das Himmelblau in der oberen Hälfte entgegen, was in der unteren Hälfte dann wieder für einen umgekehrten Regenbogen spricht

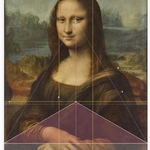

Die Maße der Arche Noah

Diese intuitiven und nur ungefähren Ahnungen finden eine Begründung in den konkreten Proportionen im unteren Teil des Bildes. Denn die geometrischen Beziehungen entsprechen dort den in der Bibel genannten Maßen von Noahs Arche:

“Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte sie mit Kammern aus, und dichte sie innen und außen mit Pech ab!

So sollst du die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch soll sie sein. Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an! Den Eingang der Arche bring an der Seite an! Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein!” (gen 6, 14-16).

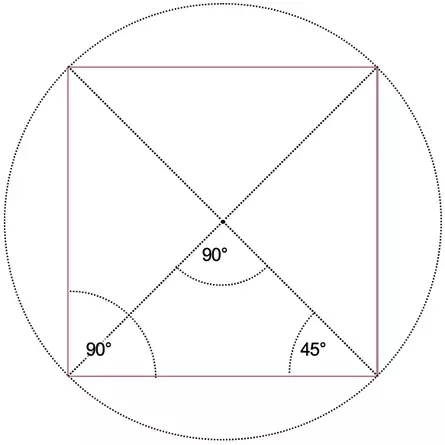

Die Arche hatte demnach die Maße des goldenen Schnitts:

- Sie war 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch

- Das Verhältnis der Seitenlängen war damit (durch 10) 30:5:3

- Das Verhältnis von Höhe und Breite war also 3:5 (0,6). Das verweist auf den goldenen Schnitt, denn 3 und 5 sind Fibonacci Zahlen

- Das Dach sollte zusätzlich noch um eine Elle angehoben werden. Die Arche war am höchsten Punkt also 30+1 Ellen hoch

- Das Verhältnis von 31:50 (Höhe des Dachs und Breite der Arche) war demnach 0,62. Das Verhältnis des goldenen Schnitts läge bei 0,618

- Eine Arche der Breite 1 hatte also ein angehobenes Dach mit einer Höhe zwischen 0,6 und 0,62

Noch dazu sollte der Eingang der Arche an der Seite sein.

Höhe und Breite stehen zueinander im Goldenen Schnitt. Der Eingang befindet sich seitlich (hier mittig). Die Bibel macht keine genauen Angaben zu seiner Position. Die drei Stockwerke der Arche werden durch transparente Flächen gekennzeichnet. Sie dritteln die Höhe der Arche. Darüber das um 1/30 angehobene Dach

Über dem Eingang der dreistöckigen Arche wurde ein Rechteck mit den Proportionen des Mona Lisa Gemäldes (2:3) derart ergänzt, dass sich dessen goldener Schnitt am Dach der Arche befindet. Das Dach ist um 1/30 angehoben

Die Maße der Mauer

Leonardo nutzt die in der Bibel genannten Maße der Arche Noahs für die geometrischen Beziehungen im unteren Drittel des Bildes V.

- Wird die Höhe der Mauer bis zur unteren Kante der Brüstung (obere grüne Linie) um 1/30 erweitert, führt dies zur Höhe der Säulenfüße, d.h. dem goldenen Schnitt der Bildhöhe (orange Linie). Das Dach von Noahs Arche sollte um 1/30 angehoben werden. Die Höhe der Arche selbst steht im goldenen Schnitt zur ihrer Breite (30:50 bzw. 31:50)

- Wird die Höhe der Mauer gedrittelt, führt sie entlang der oberen Kante der Stuhllehne (Mouseover, grüne Linien). Es braucht nur wenig Fantasie den Eingang der Arche in der Lücke zwischen den ersten beiden Säulen von Mona Lisas Stuhl zu erkennen, auch wenn dieser durch eine halbkreisförmige Stuhllehne gebildet wird und dadurch nicht ganz waagerecht ist. Insgesamt bestätigt sich dennoch der Eindruck eines Eingangsbereichs, der damit das erste Stockwerk von Noahs Arche bildet. Der Eingang liegt genau in der Mitte des Bildes. Die Arche wäre damit von der Seite her abgebildet

Die verwendete geometrische Symbolik verweist damit klar auf die Maße von Noahs Arche und bestätigt die viel zu blau gemalten Berge im rechten Bildhintergrund als die Wassermassen einer alles Leben vernichtenden biblischen Sintflut.

Auf eine Mauer wurden zwei lange Steine als Brüstung gesetzt. Der untere Brüstungsstein wurde entweder dekorativ bearbeitet oder ist als Gestein selbst bereits geschichtet. Er wirft einen leichten Schatten auf die darunterliegende Mauer

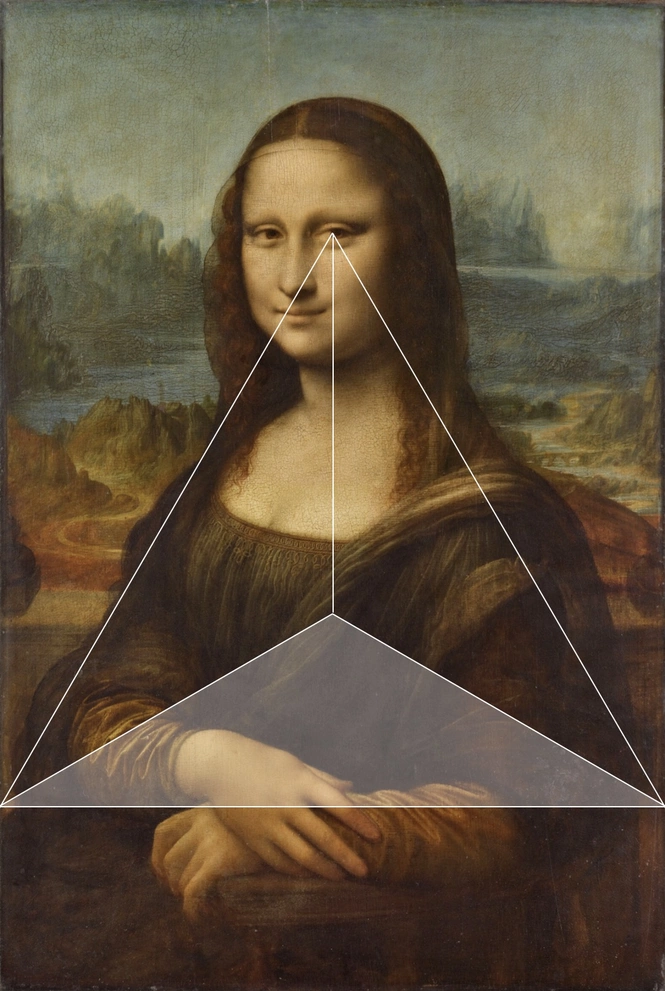

VI Das gleichseitige Dreieck

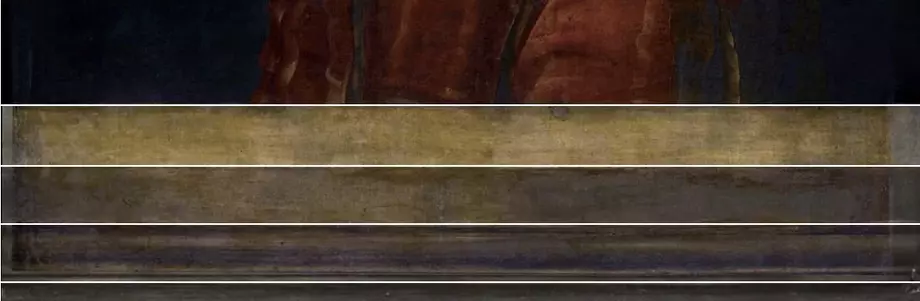

Erstaunliches ergibt sich, wenn die Mauerhöhe nicht gedrittelt, sondern stattdessen halbiert wird. Die Idee dazu gibt eine nur fein angedeutete, waagerecht verlaufende Linie, die am linken und rechten Bildrand zu erkennen ist. Die in der grundlegenden Komposition identische und zeitgleich entstandene Kopie durch Francesco Melzi zeigt ebenfalls einen Farbwechsel auf halber Mauerhöhe.

Bei der zeitgleichen Kopie Melzis zeigt sich ebenfalls die Teilung auf der halben Höhe des sichtbaren Teils der Mauer (grau und orange)

Weitere Geometrische Beziehungen der Hintergrundmauer

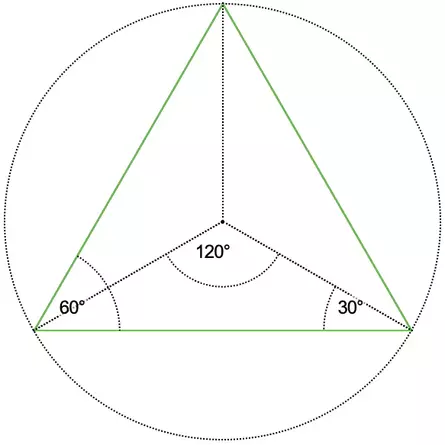

- auf der halben Mauerhöhe kann ein gleichschenkliges Dreieck mit den Innenwinkeln von 30°, 30° und 120° errichtet werden (weiß-transparente Fläche). Ein solches Dreieck entsteht durch die Winkelhalbierenden in einem gleichseitigen Dreieck. Die Spitze des Dreiecks berührt den goldenen Schnitt der Bildhöhe (orange Horizontale)

- vom linken Auge der Mona Lisa, das bereits durch die Mittelsenkrechte betont wird, lassen sich zwei Linien zur Basis des gleichschenkligen Dreiecks ziehen. Es entsteht ein gleichseitiges Dreieck, d.h. die Innenwinkel sind 60° groß (weiße Schrägen)

- der Abstand von Auge und Spitze des gleichschenkligen Dreiecks entspricht dem Abstand der Säulenfüße zum unteren Bildrand, d.h. dem goldenen Schnitt der Bildhöhe (weiße, mittige Vertikale)

Möglicherweise sind diese Beziehungen hinsichtlich des grundlegenden Bildformats von 2:3 rechnerisch nicht exakt, doch liegen die Punkte optisch so nah zusammen, dass ein Zufall denkbar ist, aber vermutlich eher eine geometrisch-konstruktive Absicht dahinter stand. Es ist unwahrscheinlich, dass der Bildausschnitt zufällig so gewählt wurde, dass die Markierung der Dreiecksbasis sich genau auf der Hälfte der Höhe einer Mauer im Bildhintergrund zeigt. Leonardo muss die Mauer bewusst an der Stelle unterteilt haben.

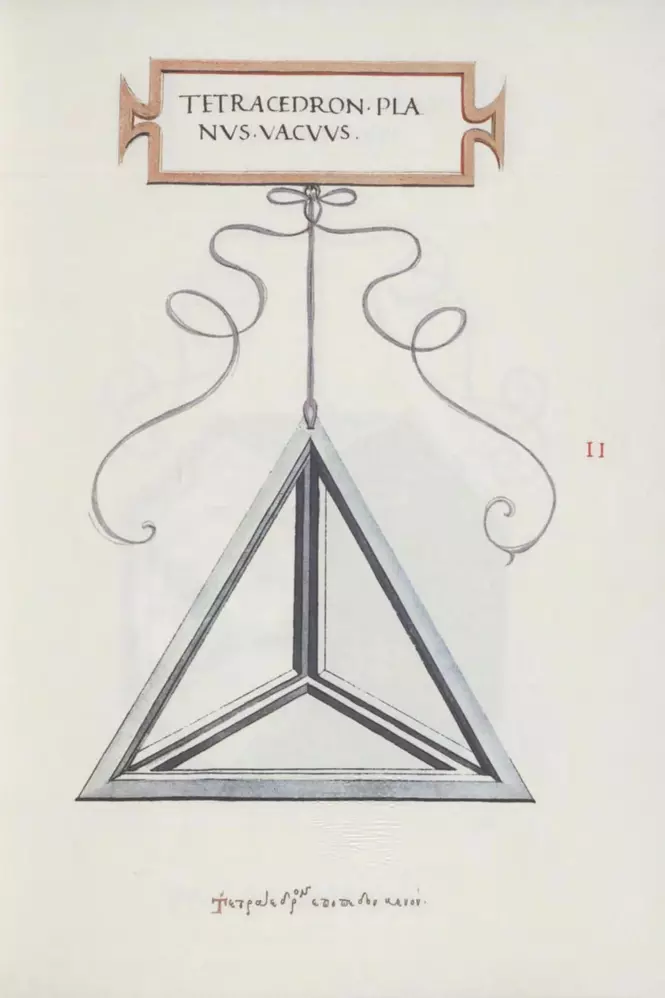

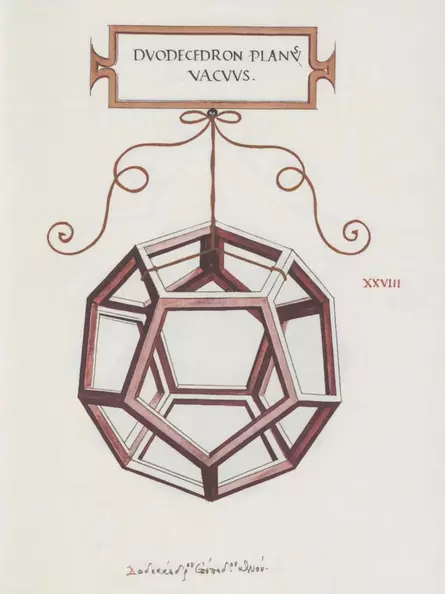

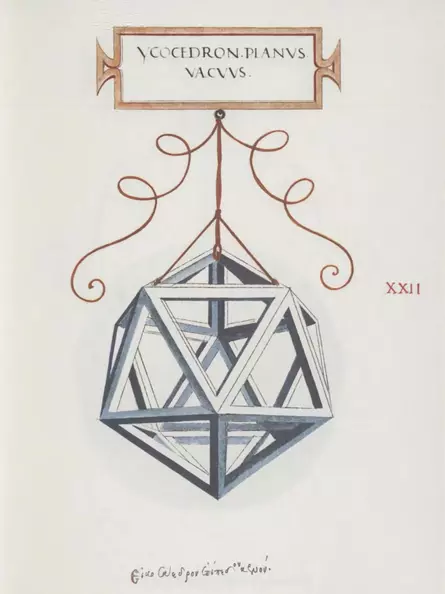

Zusammenarbeit mit Luca Pacioli

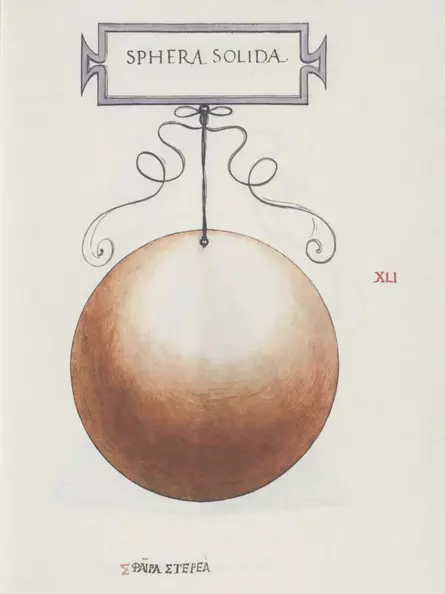

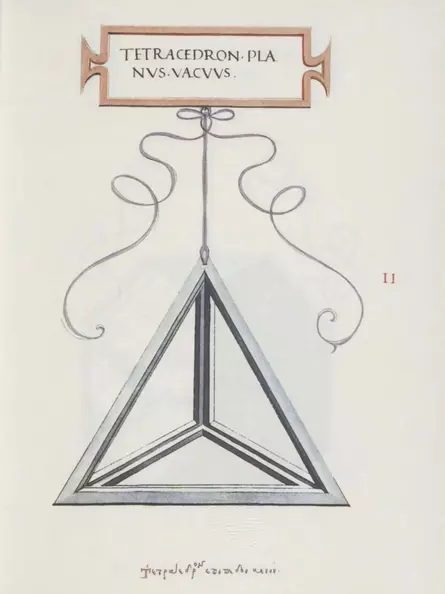

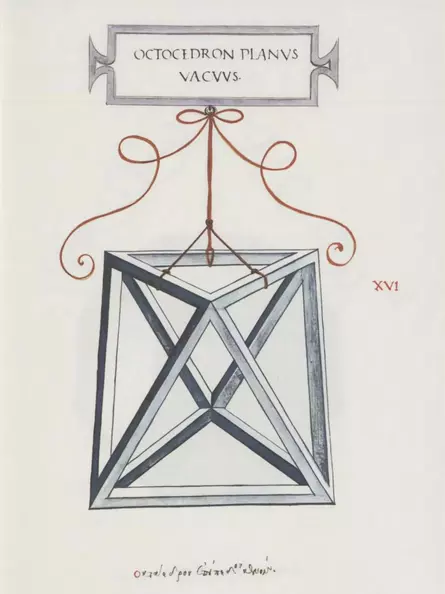

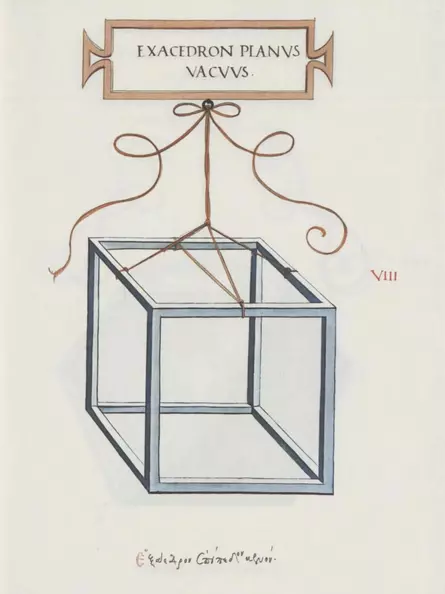

Leonardo und der bedeutende Mathematiker Luca Pacioli standen seit spätestens 1498 in engem Kontakt, als Pacioli für den Mailänder Hof tätig wurde. Pacioli vollendete in dieser Zeit sein Buch "Divina proportione" (um 1498). Es befasst sich mit dem goldenen Schnitt in der Natur und seiner Anwendung in Kunst und Architektur. Leonardo fertigte zahlreiche Illustrationen für dieses Werk an, darunter auch Zeichnungen der platonischen Körper, wie z.B. das Tetraeder. Diese geometrischen Körper wurden in einer neuartigen Skelettstruktur dargestellt, die die räumlichen Beziehungen der Körper besser zur Geltung brachte. Die intensive Auseinandersetzung mit geometrischen Untersuchungen setzte Leonardo ab 1501 fort, wie aus seinen Notizbüchern und zeitgenössischen Briefen hervorgeht. Ab 1503 begann Leonardo dann die Arbeiten an dem Porträt der Mona Lisa. Paciolis Buch wurde wegen fehlender Geldmittel erst 1509 veröffentlicht.

Eine Seite aus dem Manuskript von Paciolis Buch "Divina proportione" ('Göttliche Teilung'). Die 60 Illustrationen zeigen die geometrischen Körper in dieser damals völlig neuartigen Skelletstruktur. Sie erhöht die Anschaulichkeit enorm

Leonardo war zum Entstehungszeitpunkt des Gemäldes etwa 43 Jahre alt.

Pacioli, hier in Mönchsrobe, war Franziskaner. Die Franziskaner waren ein mittelalterlicher Mönchsorden, der von Franziskus von Assisi (1181-1226) gegründet wurde.

Pacioli hat ein gleichseitiges Dreieck auf eine Tafel gezeichnet, während er auf einen gläsernen Kuboktaeder blickt.

Der Mathematiker Pacioli las die Bibel sicherlich auch zahlenorientiert

Linke Hintergrundlandschaft

Bis hierhin wurde nur die rechte Hintergrundlandschaft betrachtet. Es konnte gezeigt werden, dass diese Landschaft von einer Flutwelle bedroht wird, die auf die biblische Sintfluterzählung verweist. Dieser bildlichen Darstellung entspricht die geometrische Konstruktion im unteren Drittel des Bildes, die die in der Bibel angegebenen Maße der Arche Noah übernimmt. Darauf aufbauend verweist ein, durch ein gleichseitiges Dreieck betontes, linkes Auge der Mona Lisa auf die Mitte des Bildes.

Mit der Feststellung, dass das Gemälde einige geometrische Besonderheiten hat, soll nun die linke Seite des Bildes näher untersucht werden.

Das Platon-Motiv

Leonardo wurde von zeitgenössischen Künstlern als Entsprechung des Platon verehrt. Platon war ein bedeutender antiker griechischer Philosoph, Schüler von Sokrates und Lehrer von Aristoteles. Er gründete in Athen eine Schule für höhere Bildung. Die “Akademeia” lag nahe des Akademos Heiligtum, wonach sie benannt wurde. Der moderne Begriff “Akademie” leitet sich von Platons Schule ab. Der Legende nach soll sich über dem Eingang der Akademie eine Inschrift befunden haben: “Ohne Kenntnis der Geometrie soll keiner eintreten”. Platon versuchte eine ganzheitliche Synthese zu schaffen aus Naturwissenschaften, metaphysischen Ideen, ethischen Prinzipien und politischen Theorien.

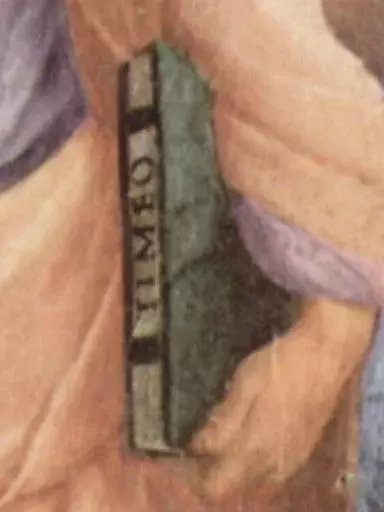

Das Buch Timaios (ital. “Timeo”)

Zu den bekanntesten Werken Platons gehört das Buch Timaios. Es enthält zwei Themen, deren Zusammenhang nicht sofort offensichtlich ist. Zum einen wird dort erstmals von der sagenhaften Stadt Atlantis berichtet und eindrucksvoll beschrieben, wie sie nach einer gewaltigen Flut im Meer versank. Es enthält außerdem die Erklärung der nach Platon benannten platonischen Körper. Die Verbindung von Flut und Geometrie in Timaios stellt einen Zusammenhang mit Leonardos Mona Lisa dar.

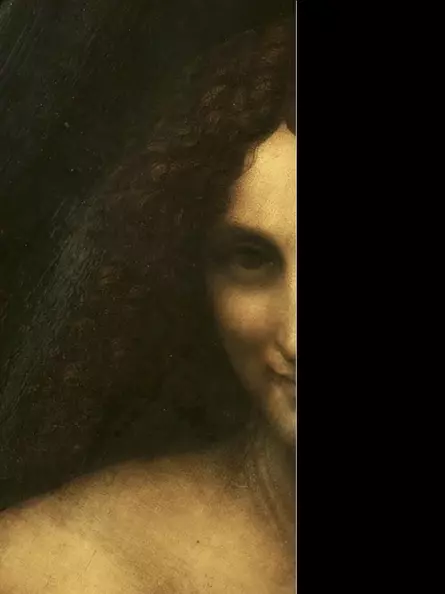

Raffel zeigt Leonardo als Platon mit Timaios

Nachdem Leonardo ab 1508 der Mona Lisa ihr heutiges Aussehen gab, wurde er von dem jüngeren Raffael als Platon dargestellt ("Schule von Athen", 1510-1511). Platon hält dort das Buch Timaios in der Hand. Raffael hatte einige Jahre zuvor die ursprüngliche Version der Mona Lisa in Leonardos Werkstatt in Florenz gesehen und in drei Gemälden imitiert.

Das Bild zeigt die idealisierte Baustelle des Petersdoms. Außerdem werden die vier zeitgenössischen Künstler als antike Personen dargestellt, die am Bau des Petersdoms beteiligt waren oder sein werden: Leonardo (Ideengeber), Bramante (erster Architekt), Raffael (zweiter Architekt) und Michelangelo (vierter Architekt)

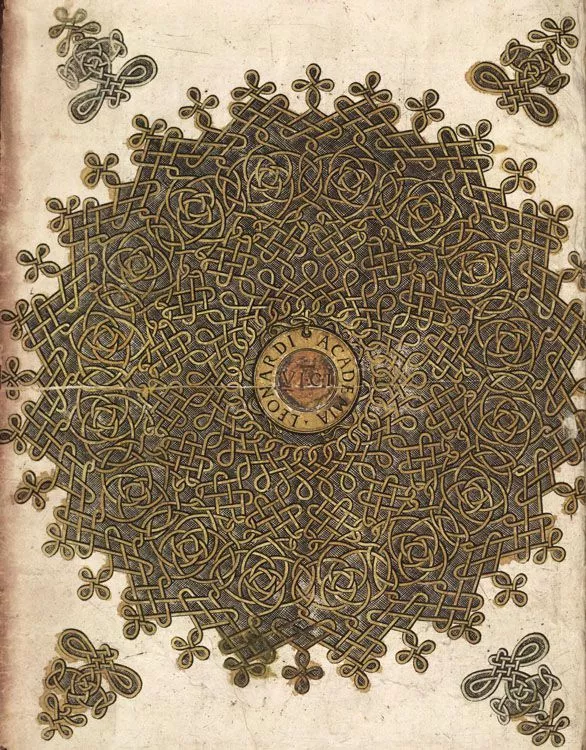

Leonardos Akademie

Der jüngere Raffael könnte Leonardo aus einem allgemeinen Gefühl des Respekts heraus als Platon dargestellt haben. Es könnte aber auch Ausdruck eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses gewesen sein, in welcher Leonardos Werkstatt als Akademie im Sinne Platons verstanden wurde. Leonardo selbst fertigte um 1500, während eines kurzen Aufenthalts in Venedig, mehrere Zeichnungen mit geometrischen Flechtmustern an. In deren Mitte schrieb Leonardo in Anlehnung an Platons Akademie “Leonardo Academia”, die das Wort "Vici" umrahmen (lat. 'Ich habe gewonnen').