Das letzte Abendmahl

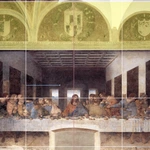

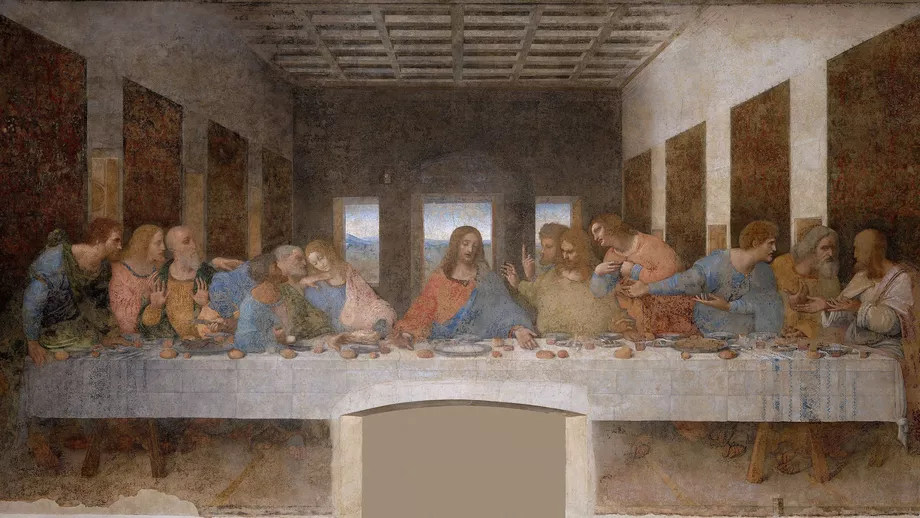

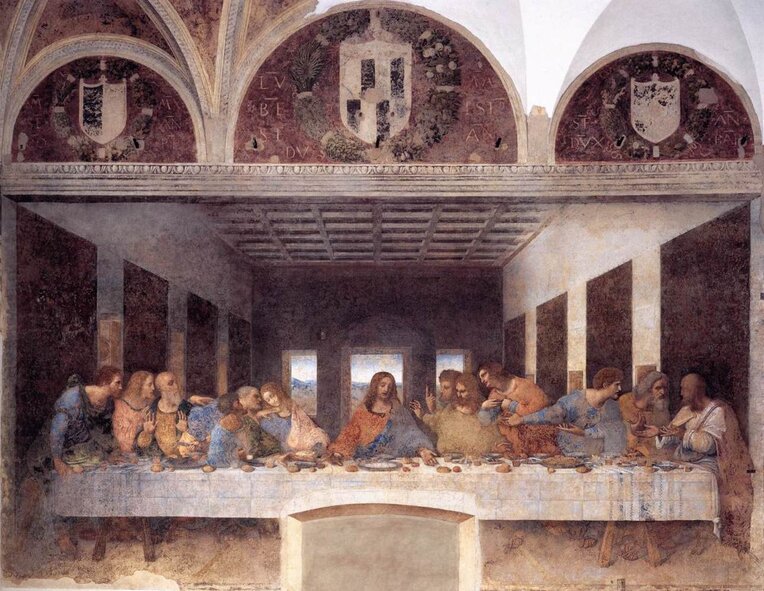

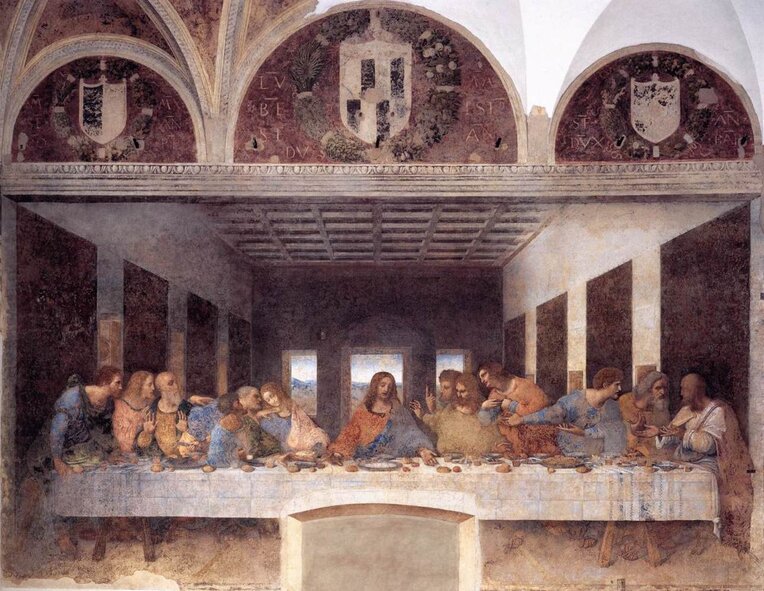

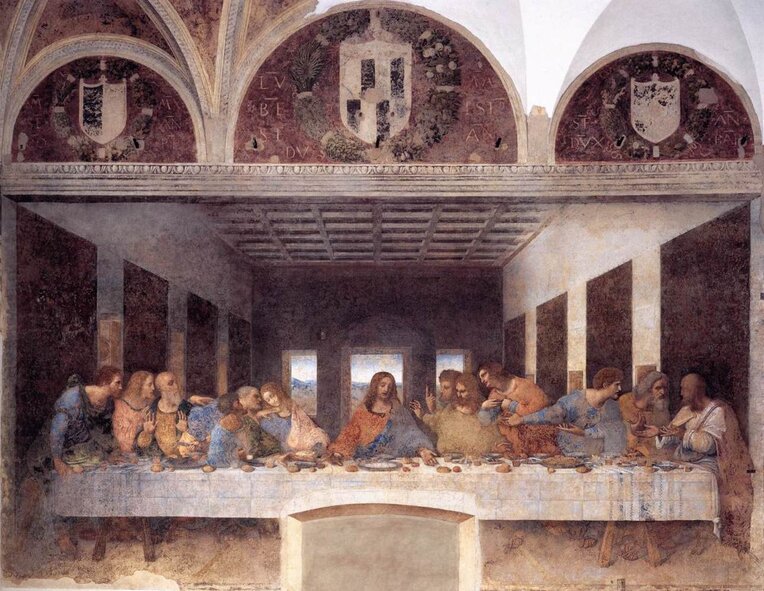

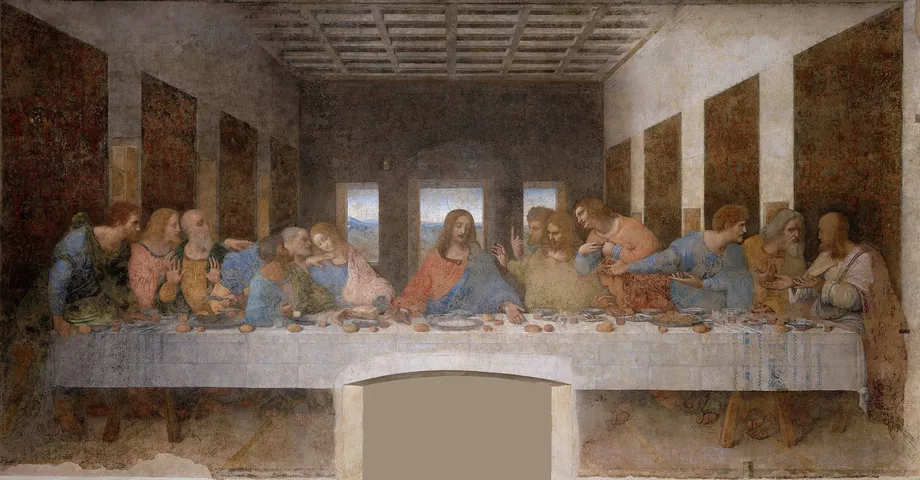

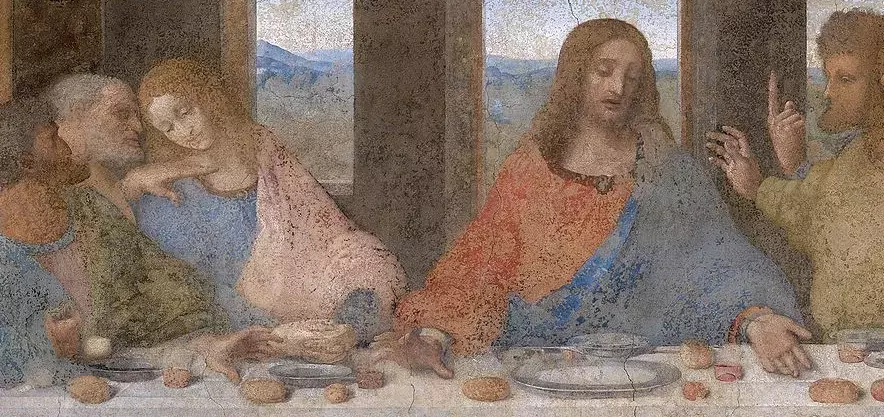

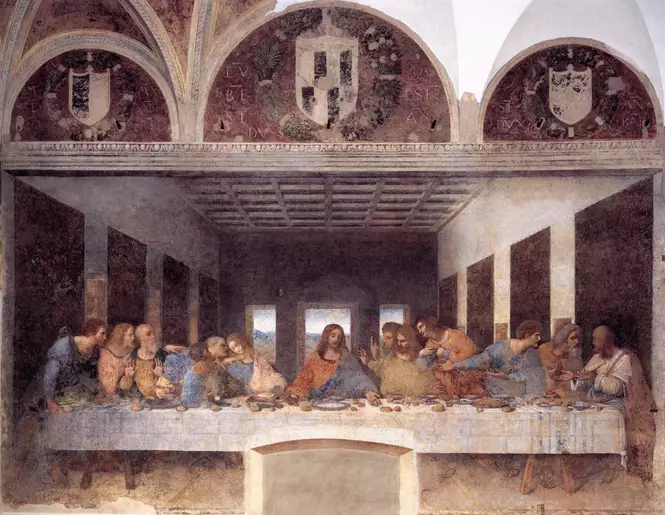

Das letzte Abendmahl ist das einzige erhalten gebliebene Wandgemälde des Universalgenies Leonardo da Vinci. Es wurde um 1498 vollendet und zeigt die Szene in der Jesus seinen Jüngern verkündet, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Das Gemälde befindet sich im ehemaligen Speisesaal der Mönche des Klosters der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand.

Als die Stunde gekommen war, setzte er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt ihn untereinander! Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist. Aber weh dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird! Da fragte einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der dies tun werde.

Bildkomposition

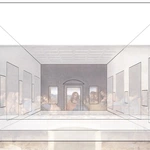

Die gängigen Erklärungsversuche zu dem Gemälde beziehen sich meist auf die Personengruppe im Vordergrund. Leonardo hat jedoch den Hintergrund der Figurengruppen durch geometrische Symbolik betont, ohne deren Betrachtung das Werk nicht erklärt werden kann. Vor diesem Hintergrund muss erwähnt werden, dass Leonardo die Figuren – untypisch für seine Entwürfe – in einem architektonischen Rahmen zeigt. Abgesehen von der Mona Lisa, die soeben noch erkennbar in einer Loggia sitzt, befinden sich die Figuren Leonardos sonst vor einem schwarzen Hintergrund oder in einer Landschaft. Von allen eigenhändigen und zweifelsfrei echten Gemälden Leonardos, zeigt er nur im Abendmahlgemälde einen architektonischen Raum im Hintergrund. Mit ca. 9m Breite ist es mit Abstand Leonardos größtes Gemälde.

Hinweis

Die Analyse der Bildkomposition ist noch nicht für Bildschirme unter 1200px Breite optimiert. Auch im Safari Browser kommt es teilweise zu Fehlern. Wir werden die Fehler zeitnah korrigieren.

Wer kein Mathematiker ist, der möge meine Prinzipien nicht lesen.

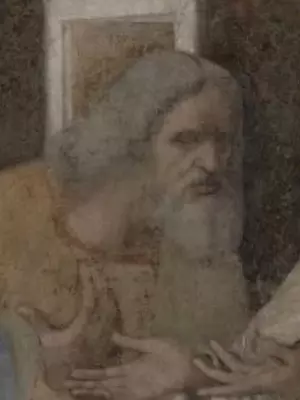

madonna

dem Hermelin

der Täufer

Die vermutlich ursprüngliche Bildidee Leonardos

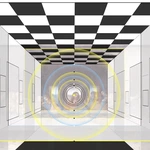

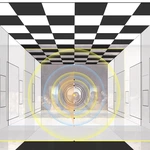

Sollen sie die Raumhöhe tatsächlich so treffen, wie es die Berührungspunkte mit den Wandproportionen nahelegen, muss es sich um Ellipsen handeln, die in den Raum gekippt wurden (Mouseover). Sie erinnern an Kegelschnitte, ein seit der Antike behandeltes mathematisches Phänomen

Wie oben gezeigt wurde, ist der Bildraum klar nach klassischen Proportionen konstruiert worden. Das Seitenverhältnis der hinteren Wand ist ziemlich genau die Hälfte der Wurzel von 2 (Wurzel 2 wird heute z.B. als DIN A4 Verhältnis genutzt). Die Seiten des Raumes stehen ziemlich genau im Verhältnis von 1 zu 2. Das heißt, der Raum ist doppelt so lang, wie er hoch ist.

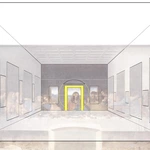

Die hintere Wand des Bildraums zeigt klare proportionale Unterteilungen. Ausgangspunkte sind der Fluchtpunkt in der rechten Schläfe des Jesus (Mittelpunkt der Kreise) und ein Türbogen, der zum Kreis ausgeführt, genau auf die Bodenkante bei der Türschwelle trifft. Weitere Kreise ergeben sich aus proportionalen Teilungen der hinteren Wand (das untere Ende des Türbogens, sowie äußerer und innerer Türrahmen, Animation VII), die als Radien um den Fluchtpunkt aufgefasst werden können.

Es sind genau fünf dieser Kreise, die auf den Vierteln des Fußbodens aufsetzen (blau). Die anderen drei der insgesamt acht Kreise befinden sich über dem Fußboden an der hinteren Wand (orange). 3, 5 und 8 sind Fibonaccizahlen. Das heißt, die Anzahl der Kreise steht zueinander etwa im goldenen Schnitt (3 zu 5, wie 5 zu 8).

Wenn die Kreise jedoch tatsächlich die Decke/ hintere Wand so berühren sollen, wie es die proportionalen Unterteilungen in diesem Schema nahelegen, müssen die vorderen vier der acht Kreise Ellipsen sein, die nach hinten in den Raum gekippt wurden (Mouseover). Aufgrund der komplexen geometrischen Beziehungen in dem Gemälde ist es sehr wahrscheinlich, dass dies der Ausgangspunkt für Leonardos Idee zur Bildkonstruktion war, und alles weitere darauf aufbaute.

Der Speisesaal des Klosters

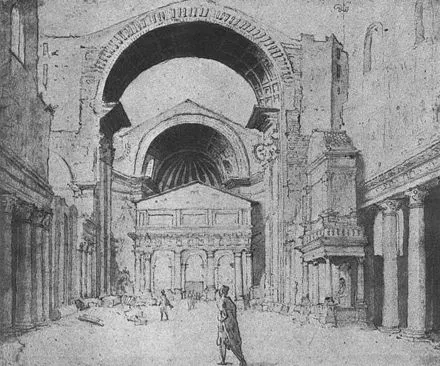

Das letzte Abendmahl befindet sich in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand. Die Kirche ist nur wenige hundert Meter vom Castello Sforzesca entfernt, dem ehemaligen Stammsitz der Mailänder Herrscherfamilie Sforza. Ludovico Sforzas Vater Francesco hatte den ursprünglichen Bau der Kirche mit angrenzendem Kloster beauftragt. Sein Sohn Ludovico ließ nur zwei Jahre nach der Fertigstellung große Teile der Kirche um den Altar herum abreißen und beauftragte 1492 den späteren Baumeister des Petersdoms, Donato Bramante, mit der Errichtung eines monumentalen Zentralbaus über dem Altar. Ludovico Sforza plante die Kirche zukünftig als Grabkirche der Sforzas zu nutzen.

Im Hintergrund der von Bramante entworfene Zentralbau, davor das Kirchenschiff des ursprünglichen Entwurfs. Links vom Haupteingang befindet sich direkt angrenzend der Eingang zum Klostergebäude mit dem Speisesaal der Mönche (Refektorium). Die Kirche ist, wie fast alle Kirchen, entlang der Ost-West-Achse angelegt (Ostung), den Orten des Sonnenauf- bzw. untergangs. Der Altar befindet sich fast immer im Osten, wie hier unter der Kuppel Bramantes

Der Speisesaal ist entlang der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Leonardos Abendmahl befindet sich auf der Nordseite, d.h. in Richtung des Nordpolarsterns

Die beiden Gemälde im Speisesaal

Zwei Jahre nach Beginn der Bauarbeiten zum neuen Kuppelbau der Kirche begann Leonardo 1494 mit dem Abendmahlgemälde im Speisesaal des direkt angrenzenden Klosters. Ebenfalls im Speisesaal, auf der gegenüberliegenden Seite des Abendmahls, befindet sich ein zeitgleich entstandenes Gemälde mit einer Kreuzigungsszene. Aufgrund der ungleichen Qualität der beiden Werke wäre es jedoch falsch von einem Künstlerwettbewerb zu sprechen. Ohne Zweifel sind beide Motive thematisch miteinander verbunden. Leonardos Abendmahl an der Nordwand des Saals zeigt die Szene in der Jesus seinen Jüngern sein Ende verkündet, Montorfanos gegenüberliegendes Gemälde auf der Südwand zeigt die darauffolgende Kreuzigung Jesu.

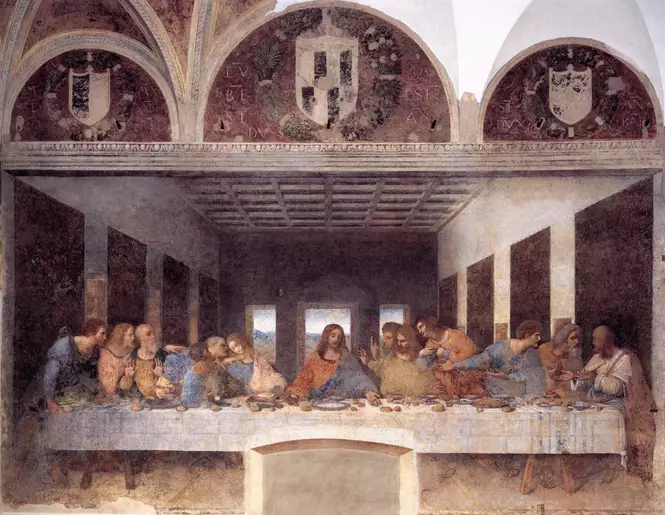

In dieser Darstellung wird deutlich, dass das Gemälde sehr genau in die umgebende Architektur der Kirche eingearbeitet wurde. Im unteren Teil des Gemäldes sind die Umrisse einer Tür zu erkennen, die 1652 in die Wand geschlagen und später wieder zugemauert wurde. Dabei wurden Teile des Gemäldes zerstört.

Die Figuren des Gemäldes sind überlebensgroß gemalt. Die Körperhöhe der linken Figur beträgt etwa 2,5m (Fuß bis Hüfte + Hüfte bis Kopfende). Das entspricht etwa dem 1,5-fachen der durchschnittlichen Körperhöhe eines Menschen (1,75m)

Das zeitgleich entstandene Gemälde befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raums. Die T-förmigen drei Kreuze an die Jesus und die Schächer geschlagen wurden, werden Antoniuskreuz genannt. Nach dem ebenso geformten 19. griechischen Buchstaben wird das Antoniuskreuz auch "Tau"-Kreuz genannt, seltener "ägyptisches Kreuz", aufgrund der Ähnlichkeit mit dem altägyptischen Anch Symbol. Das Taukreuz ist das Symbol des Franziskanerordens, der besonders zur Zeit der Renaissance in Italien sehr populär war.

Im direkten Vergleich mit einem zeitgenössischen Maler wird deutlich, wie revolutionär Leonardos Denkweise zu Bildkonzepten war, vor allem in Anbetracht der Herausforderungen durch die Einbindung der umgebenden Architektur

Raub, Fremdnutzung und Beinahe-Zerstörung

Da das Gemälde direkt auf die Kirchenwände gemalt wurde (und damit unbeweglich), ist die Geschichte des Gemäldes eng mit der Geschichte von Mailand verbunden.

- Als Mailand 1499, also kurz nach der Fertigstellung des Abendmahls von den Franzosen erobert wurde, plante der französische König das Gemälde mitsamt der Wand nach Frankreich zu verbringen. Wegen der Risiken für das Gemälde wurde der Plan aufgegeben

- Als Napoleon Bonaparte, zu der Zeit noch französischer General, 1796 die französischen Revolutionstruppen nach Italien führte, nutzten seine Soldaten bei ihrer Ankunft den Speisesaal des Klosters als Pferdestall

- Während des zweiten Weltkrieges wurde die Innenstadt von Mailand bombardiert, wobei Santa Maria delle Grazie 1943 schwer beschädigt wurde. Leonardos Abendmahl ist dabei nur knapp der vollständigen Zerstörung entkommen

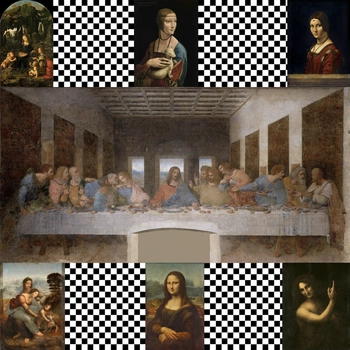

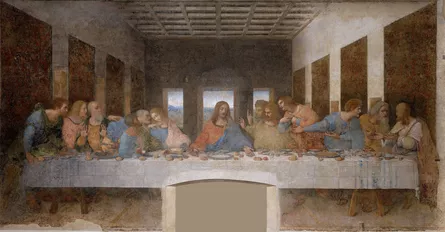

Zeitgenössische Kopien

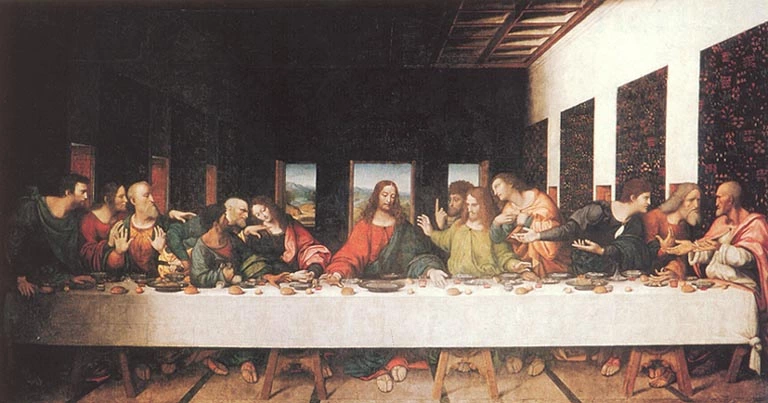

Nach seiner Fertigstellung erlangte das Gemälde rasch Weltruhm. Das Abendmahl war das erste Gemälde aus der Werkstatt Leonardos, dass aufgrund der großen Nachfrage von seinen Schülern mehrfach kopiert und zu hohen Preisen verkauft wurde. Die Kopien waren von Leonardo autorisiert. Sie unterscheiden sich in ihrer Nähe zum Original. Eine der Kopien ist weitgehend originalgetreu, eine weitere reduziert den Bildausschnitt auf die Personengruppe und eine dritte verändert die Architektur im Hintergrund.

Obwohl die Kopien nicht in allen Details mit dem Original übereinstimmen, lassen sie Rückschlüsse auf den ursprünglichen Zustand des Gemäldes zu, z.B. die Blumenmuster auf den großen Wandvorhängen, die Füße des Jesus und die Schmucklinien auf dem Boden.

Die originalgetreueste Kopie des Leonardo Gemäldes ist auch in etwa gleich groß und wurde vermutlich von Leonardos bedeutendsten Schüler gemalt, Andrea Solari.

Wichtigste Übereinstimmungen sind die unterschiedlich hohen Fenster auf der linken und rechten Seite, sowie die Anzahl der Schmucklinien auf dem Boden

Gianpietrino war ein Schüler Leonardos und hatte an dem Originalgemälde mitgearbeitet. Die in der Höhe stark reduzierte Kopie betont vielmehr die Figurengruppe und wurde nach England verkauft

Marco d’Oggiono war ein Schüler Leonardos und hatte an dem Originalgemälde mitgearbeitet. In dieser Version wurde die Innenarchitektur stark verändert, u.a. ist die Türkrone nun dreieckig und es gibt zahlreiche Säulen, die jedoch nicht bis zur Decke reichen. Dadurch entsteht nach oben hin ein auffälliger Zwischenraum. Die Wände sind ansonsten kahl, denn es fehlen die blumenbemusterten Wandvorhänge des Originals. Außerdem fehlen die Schmucklinien auf dem Boden

Fazit zu den zeitgenössischen Kopien

Die Kopien aus der Werkstatt Leonardos scheinen einem Konzept zu folgen, denn ihre Änderungen gegenüber dem Original sind nicht willkürlich.

- Leonardos begabtester Malerschüler Andrea Solari fertigte eine weitestgehend exakte Kopie an

- Die in der Höhe minimierte Kopie von Gianpietrino betont die Figurengruppe und reduziert die Bedeutung der gezeigten Architektur auf den Bildhintergrund

- Marco d’Oggionos Kopie hingegen fällt dadurch auf, dass sie die Architektur in dem Gemälde betont, indem sie stark von der des Originals abweicht

Es muss festgestellt werden, dass derartige Veränderungen nicht ohne Rücksprache mit Leonardo selbst vorgenommen werden durften, der als Leiter seiner Künstlerwerkstatt seine Schüler mit dem Anfertigen einer Kopie beauftragte. Auf diese Art wird erneut deutlich, dass eine inhaltliche Zweiteilung des Gemäldes beabsichtigt scheint. Zum einen zeigt das Gemälde eine Figurengruppe im Bildvordergrund, die von den meisten Betrachtenden als eigentlicher Bildinhalt erkannt wird. Zum anderen geben die von Leonardo autorisierten Kopien Anlass zu der Vermutung, dass er auf einer zweiten Ebene auf den Bildhintergrund aufmerksam machen lassen wollte. Die komplexen geometrischen Beziehungen in dem Bereich bestätigen diese Vermutung. In dieser Hinsicht ist das letzte Abendmahl Leonardos kunstvollstes Gemälde.

Die Apostel – Wer ist wer?

Leonardos Abendmahl zeigt Jesus und zwölf seiner Jünger. Die Zwölf werden Apostel (altgr. ‘Gesandte’) genannt, denn Jesus beauftragte sie damit, das Evangelium (altgr. ‚frohe Botschaft‘) zu verbreiten.

Dabei ist die Identifikation der zwölf Jünger in dem Gemälde keinesfalls so eindeutig, wie es die gängige Literatur behauptet. Denn in der Bibel werden nur wenige der zwölf Apostel genauer beschrieben, bzw. mit spezifischen Handlungen in Zusammenhang gebracht, die anderen lediglich mit Namen genannt. Es muss daher betont werden, dass für die meisten der hier abgebildeten Apostel die Namen beliebig vergeben werden können.

Sicher identifizierbare Personen

Leonardo verwendet verschiedene Stilmittel um die Jünger identifizierbar zu machen, über die die Bibel näheres berichtet.

Symbolische Positionierung

- Jesus: der zentral positionierte Jesus ist klar erkennbar derjenige, der soeben die bestürzenden Worte gesprochen hat ("Einer von euch wird mich ausliefern", joh 13, 21)

- Johannes: er wird traditionell an der Seite direkt neben Jesus dargestellt, meist in einer schlafenden Haltung. Dies nimmt Bezug auf die Abendmahlerzählung im Johannesevangelium: "Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte" (joh 13,23). Obwohl im Bibeltext der Name dieses Jüngers ungenannt bleibt, wird dieser in der christlichen Ikonographie traditionell mit Johannes gleichgesetzt. Anders als in traditionellen Abendmahldarstellungen lehnt Johannes hier jedoch nicht in Richtung Jesu, sondern ist V-förmig von ihm abgewandt.

Als weitere Besonderheit der Darstellung gelten die weiblichen Züge, die Leonardo diesem Jünger gab. Dies spielt auf die Tatsache an, dass die Gruppe um Jesus auch von Frauen begleitet wurde, unter ihnen z.B. Maria aus Magdala (Maria Magdalena). Sie bezeugte seine Kreuzigung und seine Auferstehung (Mk 15,47, bzw. joh 20,1)

Symbolische Attribute

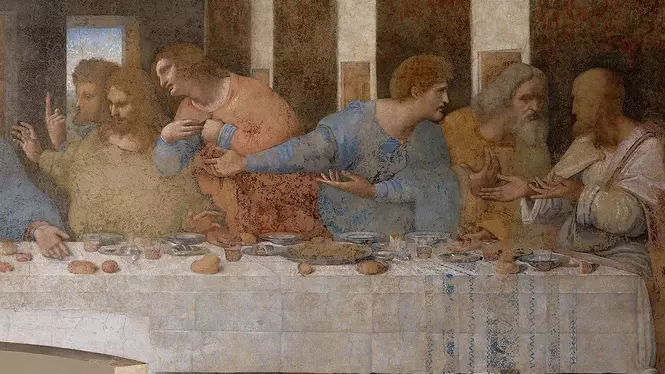

- Judas: der, der Jesus verraten wird. Er hält einen Geldsack in der Rechten, eine Anspielung auf die 30 Silberlinge, die er dafür als Lohn erhalten wird. Judas war außerdem auch der Finanzverwalter der Gruppe um Jesus (Joh 13, 28)

- Petrus: der aufbrausende Petrus hält ein Messer in der rechten Hand. Eine Anspielung auf seine Gewalttat bei der Verhaftung des Jesus, denn er wird bei der auf das Abendmahl folgenden Festnahme Jesu einem Gegner das Ohr abschlagen (Joh 18,10)

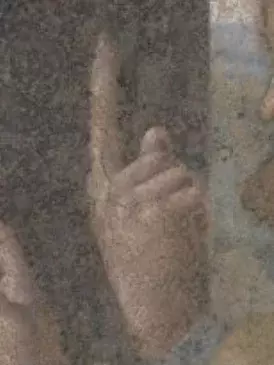

Symbolische Bildkomposition

- Thomas: in der Bibel auch Didymos genannt (altgr. 'Zwilling'). Er wird als der ungläubige Thomas bezeichnet, weil er nach dem Kreuzestod Jesu nicht glauben wollte, dass der totgeglaubte Jesus vor die anderen Jünger getreten war, grade dann, als er nicht zugegen war. Erst als Jesus den Jüngern ein zweites Mal erschien und Thomas bat, seinen Finger in seine Wunden zu legen, glaubte Thomas an die Auferstehung Jesu (joh 20, 24-28).

Sein Kopf scheint fast verwachsen mit dem Körper seines Nachbarn, was ihn wie seinen Zwilling wirken lässt. Sein Zeigefinger zeigt senkrecht nach oben. Er befindet sich genau über dem Mittelpunkt der linken Handinnenfläche des Jesus, der Hand also, an der er ans Kreuz geschlagen wird, woran er stirbt, wiederaufersteht und schließlich seinen Jüngern erscheint, wobei Thomas ihm seinen Finger/ seine Hand in die Wunden legt

Was Leonardo anders macht

Leonardos Abendmahlgemälde weicht in drei wesentlichen Punkten von den klassischen Merkmalen der Abendmahl-Darstellung ab.

- Die Jünger wurden nicht wie sonst üblich aufgereiht, sondern in Gruppen untergliedert, soweit sich die Zahl 12 in ganzzahlige Faktoren zerlegen lässt: 2 Gruppen links und rechts von Jesus * mal jeweils 2 Gruppen * mal 3 Personen, also 2 * 2 * 3 = 12. Dadurch wird die mathematisch-geometrische Ebene vor allem in der Architektur des Kunstwerks betont

- Vor Leonardos Darstellung war es üblich gewesen, Judas von den anderen Aposteln zu separieren. Da er Jesus verraten würde, saß er zumeist allein auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches. Leonardo aber setzt ihn direkt in die Gruppe, um den Verrat subtiler betonen zu können

- Leonardo verzichtet auf jede offensichtliche Ikonographie in dem Gemälde: er zeigt nicht die sonst üblichen Heiligenscheine und er hebt auch nicht den Trinkbecher besonders hervor, den Jesus zum Symbol des neuen Bundes mit Gott machte („Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird“, lk 22, 20). Wäre da nicht der Titel des Bildes, könnte es sich um jede andere Männergruppe handeln, die sich zum gemeinsamen Mahl trifft. Nichts deutet offensichtlich daraufhin, dass es Jesus Christus ist, der seinen Aposteln verkündet, dass er bald verraten wird. Das offensive Verzichten auf die typischen Heiligenattribute ist charakteristisch für die zweifelsfrei echten Gemälde Leonardos mit religiösem Motiv

Beispielhafte Darstellung des Abendmahls, eine Malergeneration vor Leonardo. Bis auf Judas sitzen alle Personen in einer Reihe. Johannes wird schlafend dargestellt. Jesus befindet sich nicht genau in der Mitte, da er in der Reihe eine von zwölf Personen ist, d.h. fünf Jünger befinden sich rechts und sechs links von ihm. Außerdem werden die Jünger (außer Judas) mit einem Heiligenschein dargestellt.

Ghirlandaio war der früheste Lehrmeister Michelangelos, der von ihm im Alter von 13 Jahren unterrichtet wurde.

Ghirlandaios Interpretation des Abendmahls ähnelt der von Andrea del Castagno. Auch bei ihm sitzt Judas auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches. Johannes wird dösend neben Jesus gezeigt, der auch hier nicht genau in der Mitte sitzt

Das Gemälde bezieht sich in zahlreichen Details auf das Protoevangelium des Jakobus. Die Szene selbst ist jedoch eine Bilderfindung Leonardos. Sie zeigt die heilige Maria mit Jesus und Johannes den Täufer als Knaben, dazu einen Engel der auf Johannes deutet. Ohne Vorwissen kann das Gemälde als Darstellung zweier junger Mütter verstanden werden, deren Kinder miteinander spielen. Allein ein Paar kaum wahrnehmbarer Vogelflügel bei der rechten Figur kann als Teil der christlichen Ikonographie verstanden werden. Möglicherweise gehören die Flügel zu einem teilweise verdeckten Greifvogel im Hintergrund

Nach einem langjährigen Rechtsstreit zur ersten Version musste Leonardos Werkstatt 25 Jahre später eine zweite Version anfertigen, die größtenteils von einem Schüler gemalt wurde. Anders als das Original zeigt diese Version Heiligenscheine bei den drei linken Figuren. Zudem trägt der linke Knabe den Johannesstab als klassisches Attribut der christlichen Ikonographie. Außerdem sind in dieser Darstellung die Vogelflügel klar erkennbar auf dem Rücken der rechten Figur angebracht und somit Engelsflügel

Anna war die Mutter der Maria, die hier auf ihrem Schoß sitzt. Jesus spielt als Knabe mit einem Lamm. Anna, die Großmutter Jesu wird in der Bibel nicht erwähnt. Der Legende nach war sie bei der Geburt der Maria eigentlich zu alt, um noch gebären zu können (Protoevangelium des Jakobus). Sie wird hier also viel zu jung dargestellt. Sie wirkt außerdem sehr kräftig, da die erwachsene Maria auf ihrem Schoß sitzt. Zudem sind ihre Gesichtszüge eher männlich. Daher wirkt die Szene ohne Vorwissen vielmehr wie eine idealisierte Familienszene: Ein Vater hat eine Mutter auf seinem Schoß, davor spielt ihr Kind mit einem Lamm. Diese Mehrdeutigkeiten sind typisch für Leonardo Gemälde, folgen aber immer rationalen Konzepten. Auch hier fehlt jede klassische Ikonographie

Gruppierung der Personen

Grundsätzlich wollte Leonardo die Mimik und Gestik der Figuren in ihrer Reaktion so abwechslungsreich wie möglich gestalten, so dass sie ein möglichst breites Spektrum denkbarer Reaktionen auf die Worte des Jesus abbilden. In seinem Buch über Malerei schreibt Leonardo, dass es für den Entwurf von Personengruppen hilfreich ist, Menschen auf Marktplätzen und anderen öffentlichen Orten zu beobachten. Die jeweils dort beobachtbaren Menschen sollten dann skizziert werden, um eine Auswahl typischer Charaktere einer Gesellschaft zur Verfügung zu haben. Als Leonardo von dem Vorsteher der Kirche Santa Maria delle Grazie zur Eile gedrängt wurde, soll Leonardo einem zeitgenössischen Bericht zufolge erwogen haben, dem Judas das Gesicht des Vorstehers zu verleihen. Dies gibt eine Idee davon, wie Leonardo bei der Wahl des Motivs vorging.

Erste Teilung – Linke und rechte Gruppe

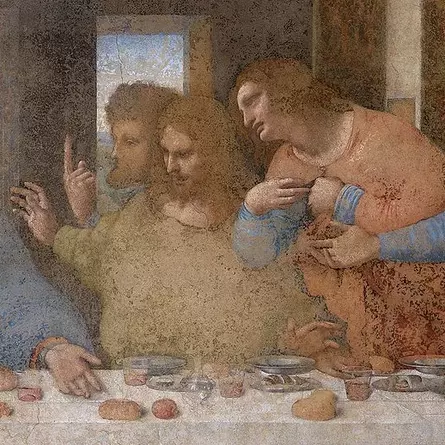

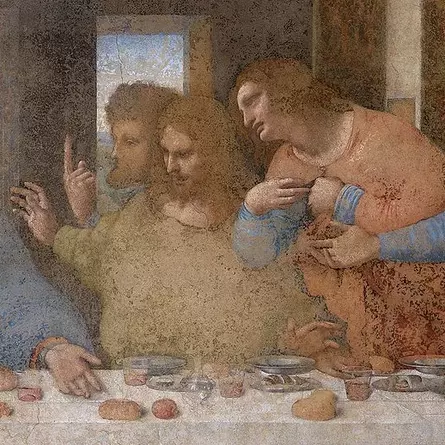

Für Leonardos Abendmahl ist die Ausrichtung der Hände charakteristisch, die in einem visuellen Rhythmus sowohl von der linken, als auch von der rechten Seite her auf Jesus zulaufen, um seine zentrale Bedeutung zu unterstreichen. Die Hände verbinden die jeweils zwei Dreiergruppen zu beiden Seiten des Jesus. Links ist es eine Hand aus der ersten Gruppe, die sich auf die Schulter von Petrus legt und rechts ist es ein blaugewandeter Arm aus der rechten Gruppe, der zu der Gruppe links daneben überleitet. Zumindest auf der linken Seite Jesu haben die Hände zudem eine humoristische Funktion.

Die rosafarben gekleidete Person berührt mit ihrer rechten Hand ganz sanft die Schulter des grüngewandeten neben ihr und führt beinah zärtlich-amourös ihre linke Hand nach rechts über die Schulter des Petrus hinweg. Die Bewegung findet ihre Fortsetzung bei der Schulter der weiblich wirkenden Figur rechts. Doch diese scheinbar schlafende Person, scheint mit ihrer rechten Hand plötzlich ein Messer zu zücken, dass sie zwischen den Körpern hindurch, dem grüngewandeten an den Bauchraum hält. Vom Messer an seinem Bauch überrascht, hält er beide Hände nach oben, um sich zu ergeben. War er es, der seine Hand auf ihre Schulter legte, woraufhin sie ihm, nur scheinbar schlafend, wehrhaft ein Messer entgegensetzte? Hat die erregt aufspringende Figur ganz links den erotischen Charakter der Szene missverstanden? Judas Hände sind an diesem Spiel hingegen nicht beteiligt.

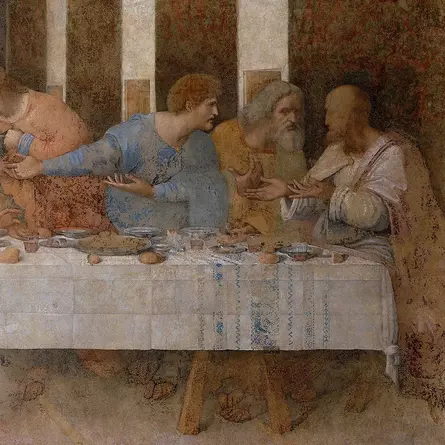

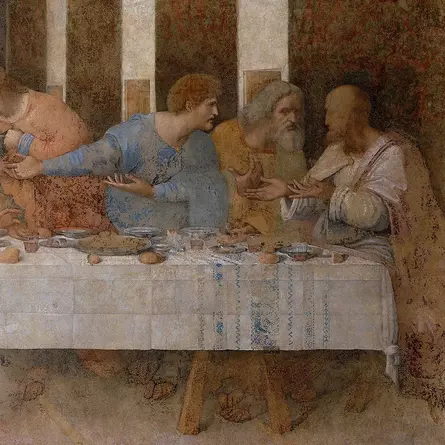

Auf der rechten Seite hingegen kennen die Hände nur eine Richtung. Sie führen allesamt von rechts unten nach links oben zu Jesus hin und unterstreichen so seine zentrale Bedeutung.

Zweite Teilung – Vier Gesellschaftsgruppen

Leonardo unterteilte die Personen nicht nur in ein Links und Rechts von Jesus, sondern er fügt dieser ersten Unterteilung eine zweite Teilung hinzu. Dadurch entstehen nun insgesamt vier Gruppen. Bei einzelner Betrachtung der so entstandenen Dreiergruppen zeigt sich jeweils ein spezifisches Thema der Darstellung. Die Gruppen scheinen nun ein Abbild grundsätzlicher menschlicher Bestrebungen zu sein.

- Amouröse Gruppe (Gruppe 1)

einer springt heftig auf, wobei er starr nach vorne blickend, sich in männlich dominierender Pose über den Tisch gebeugt hält und seine Hüfte gegen den Tisch nach vorne stößt, wobei der Stuhl hinter ihm gegen die Wand geworfen wird. Ein anderer berührt zärtlich zwei Schultern mit unbekannter Absicht und ein dritter weist beide Handinnenflächen nach vorn, fast, als würde er eine zuvor erfolgte heimliche Berührung verneinen - Politische Gruppe (Gruppe 2)

einer mit einem verdeckt gehaltenen Messer flüstert jemand heimlich ins Ohr, ein anderer scheint heimlich etwas zu dem zu stehlen, was er in der rechten Hand bereits umklammert und ein weiterer scheint sich nur schlafend zu stellen. Die Szene zeigt Heimlichkeit, Verrat und Intrige. Das einzige Messer in einer Hand gehört nicht zufällig zu dieser Gruppe des Gemäldes - Künstlerische Gruppe (Gruppe 3)

einer der in der Manier einer ermahnenden Mutter seinen Zeigefinger erhebt und in beinah parodistischer Weise seine weibliche Künstlerseele entblößt. Einer, der auf ein Nein zu reagieren scheint und voller Mitgefühl seine Hände demonstrativ rücksichtsvoll weit nach hinten wirft und ein dritter, der sehnsüchtig nach etwas zu betteln scheint - Wissenschaftliche Gruppe (Gruppe 4)

eine Gruppe Gelehrter befragt ihren Spezialisten zu einem bestimmten Thema, der jedoch selbst die Antwort nicht zu kennen scheint

Auf dieser Ebene unterteilt Leonardo die Szene also erneut in links und rechts. Die beiden linken Gruppen thematisieren Erotik und Politik, die rechten Kunst und Wissenschaft. Im zeitgenössischen Verständnis betont Leonardo also zur linken Seite des Jesus mit der Schönheit und dem Wissen das Tugendhafte, während er zur rechten Jesu das Untugendhafte betont, körperliche Lust und intrigante Politik. Die Renaissance ist neben ihren künstlerisch-wissenschaftlichen Errungenschaften in politischer Hinsicht für eine besonders hinterhältige Machtpolitik bekannt (Machiavellismus). Machiavelli zählte zum engeren Bekanntenkreis Leonardos.

Auch soll es in gewissen Adelskreisen sexuell ausschweifende Feste gegeben haben, unter anderem am päpstlichen Hof in Rom. Zur Entstehungszeit des Abendmahls war Rodrigo Borgia als Alexander VI. Papst (1492-1503). Er soll Gastgeber des berüchtigten "Kastanienbanketts” gewesen sein, an dem auch sein Sohn Cesare Borgia teilgenommen haben soll. Es könnte sich aber auch um ein absichtlich gestreutes Gerücht der politischen Gegner der Borgias gehandelt haben. Drei Jahre nach der Fertigstellung des Abendmahls reiste Leonardo als Kriegsingenieur mit Cesare Borgia durch Italien.

Drittelung - Drei wiederkehrende Charaktere

Die vier Gruppen zeigen in sich ein wiederkehrendes Muster. Sie bestehen jeweils aus einem aktiven, mit einer dominierenden Geste versehenden Charakter. Daneben zeigt jede Gruppe einen Verneinenden, was an der Gestik deutlich wird. Johannes ist dabei nur fast eine Ausnahme, denn er verneint durch Verweigerung. Er stellt sich schlafend und faltet seine Hände. Und ein drittes Element ist ein zögerlicher Charakter, der jeweils durch eine gewisse Vorsicht gekennzeichnet ist.

Die vier Temperamente nach Aristoteles

Dass Leonardo neben den Gruppen auch die einzelnen Personen systematisch unterteilt hat, zeigt sich an vier Figuren besonders. Sie wurden klar erkennbar anhand der klassischen vier Temperamente nach Aristoteles entworfen (400 v. Chr.). Er zeigt je einen Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker und Melancholiker. Wie Leonardos Bücherlisten zeigen kannte er die Schriften von Aristoteles. Überhaupt war diese Einteilung der Charaktere für gebildete Menschen über viele Jahrtausende hinweg maßgeblich.

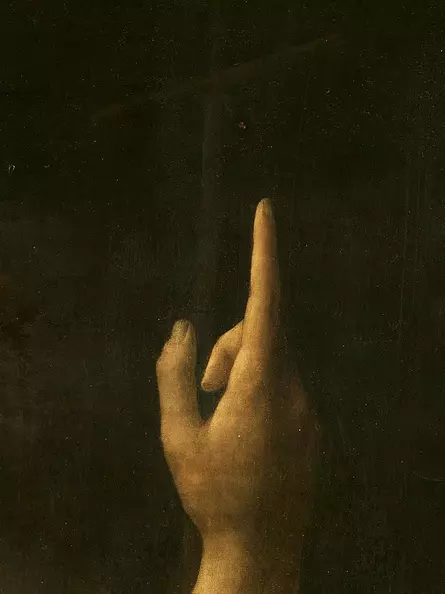

Der Zeigefinger in Leonardo Gemälden

Von links nähert sich die Hand des Judas, die in dieselbe Richtung greift wie die Hand des Jesus. Beide greifen blind danach, d.h. ohne hinzuschauen. Die Hände des schlafenden Johannes, offensichtlich unbeteiligt, befinden sich dazwischen.

Das besondere der Handflächen des Jesus ist ihre gegensätzliche Bewegung. Links zeigen sie angespannt nach unten, beinah wie im Wettkampf mi der Hand von Judas, rechts hingegen zeigt sein Hand entspannt nach oben.

Auf der rechten Seite dient der markante Zeigefinger des ungläubigen Thomas nicht nur seiner Identifikation (über der Handinnenfläche des Jesus, den späteren Wundmalen). Ein nach oben deutender Zeigefinger ist ein wiederkehrendes Motiv in Leonardo Gemälden

Leonardo führte mit dem nach oben deutenden Zeigefinger (in den Himmel, zum Licht, also zu Gott bzw. auf Jesus) eine neue Ikonographie zu Johannes dem Täufer ein. Grundsätzlich deutet der Zeigefinger von Johannes auf den, der nach ihm kommen wird (joh 1,15), also auf Jesus das “Licht der Welt” (Joh 8,12). In seinem letzten Gemälde "Johannes der Täufer" verbindet Leonardo erstmals eindeutig den nach oben deutenden Zeigefinger mit Johannes dem Täufer. Bereits 30 Jahre zuvor deutete ein Zeigefinger in Leonardos Felsgrottenmadonna auf einen leicht mit Jesus zu verwechselnden Johannesknaben, was viele Zeitgenossen als ketzerisch empfanden.

Johannes der Täufer war ein asketischer Prophet im neuen Testament, der das kurz bevorstehende Erscheinen von Jesus Christus bevorsah und ihn später auch taufte. Er wurde von den Gläubigen teilweise als Messias verehrt, sagte aber von sich selbst, er sei nicht wert, dem nach ihm kommenden (Jesus) die Schuhriemen zu lösen. Johannes der Täufer hat somit eine vorbereitende Funktion. Er ist der Schutzheilige von Florenz, der Heimatstadt Leonardos.

(Erstes zweifelsfrei echtes und vollendetes Gemälde Leonardos)

Die Handhaltung der Madonna ist identisch mit der des Jesus im Abendmahl, nur ist sie spiegelverkehrt. Die darunter liegende Hand deutet mit dem Zeigefinger auf Johannes den Täufer

(Größtes der zweifelsfrei echten und vollendeten Gemälde Leonardos)

der erhobene Zeigefinger der Figur direkt rechts von Jesus, Im Vergleich zur Felsgrottenmadonna wurde die Hand um 90° im Uhrzeigersinn, sowie um etwa 180° um die z-Achse gedreht

(Letztes zweifelsfrei echtes und vollendetes Gemälde Leonardos)

Leonardos letztes Gemälde zeigt ebenfalls den markanten Zeigefinger. Wie im Abendmahl deutet er nach oben, jedoch nicht auf das Kreuz. Im Vergleich zum Abendmahl wurde die Hand erneut um etwa 180° entlang der z-Achse gedreht, so dass sie wieder wie in der Felsgrottenmadonna erscheint, jedoch um 90° im Uhrzeigersinn gedreht

Die Zeigefinger als Verweis auf die Architektur

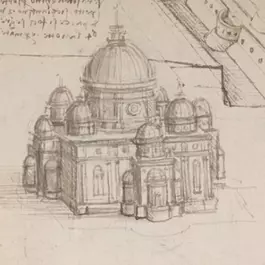

Vor dem Hintergrund von Leonardos einzigartiger Malkunst wird häufig übersehen, dass er zu seiner Zeit als bester Architekt der Welt galt. Er begnügte sich dabei mit dem geistigen Entwurf. Denn große Bauwerke sind oft sehr langwierige Projekte, die den ausführenden Architekten weniger Raum für andere Beschäftigungen lassen. Außerdem sind Architekten stets auf potente Geldgeber angewiesen, auf die Leonardo sich nicht verlassen konnte (oder wollte). Zahlreiche Skizzen Leonardos weisen darauf hin, dass er an den Planungen zum Bau des Petersdoms beteiligt war. Auch der Entwurf für das schönste der berühmten Loire-Schlösser in Frankreich wird Leonardo zugeschrieben, der für das Schloss Chambord.

Raffael war gut mit Leonardo bekannt und bewunderte ihn. Er hat ihn hier als Platon gemalt (linke der beiden zentralen Figuren). Platon wird ebenfalls mit dem nach oben deutenden Zeigefinger dargestellt. Die Architektur im Hintergrund zeigt die teils idealisierte Baustelle des Petersdoms im damaligen Zustand, mit der damals noch fehlenden Kuppel

Der nach oben deutende Zeigefinger zeigt auch hier auf ein Kuppelgewölbe, das des Speisesaals

Die Zeichnung zeigt, dass die Architektur in Raffaels "Schule von Athen" sich am Zustand der Baustelle des Petersdoms orientierte

Es braucht nur wenig Fantasie, die Silhouette des Petersdoms mit dem Abendmahl in Verbindung zu bringen. Leonardo arbeitete eng mit Bramante zusammen, dem ursprünglichen Architekten des Petersdoms. Bramante hat zuvor die Kirche Santa Maria delle Grazie umgebaut, während Leonardo dort das Abendmahl malte

Raffels Schule von Athen ist ein Wandgemälde in den damaligen Schlafräumen des Papstes in Rom (Stanzen des Raffael). Die Architektur im Hintergrund zeigt die teils idealisierte Baustelle des Petersdoms im damaligen Zustand. Das markanteste architektonische Merkmal des Petersdoms ist seine Kuppel. Die des antiken Pantheon in Rom war bis 1436 die größte Kuppel der Welt, bis sie von der neugebauten Kathedrale von Florenz übertroffen wurde. Leonardo war als Schüler Verrocchios an den Abschlussarbeiten beteiligt. Die Kuppel des Petersdoms ist etwa 1m kleiner, als die in Florenz. Kuppelbauten galten aufgrund der zahlreichen damit verbundenen Schwierigkeiten bis in das 20. Jh. hinein als die anspruchsvollsten Gebäudetypen. Die Kuppel in Florenz war bis 1873 die größte Kuppel der Welt (für ca. 400 Jahre).

Der Petersdom wurde von Bramante entworfen, der in Raffels Schule von Athen im roten Gewand, vornübergebeugt, im rechten Vordergrund zu sehen ist. Neben ihm sind noch zwei weitere zeitgenössische Künstler identifizierbar, Michelangelo und auch Raffael, der sich selbst in das Gemälde malte. Allen Personen, mit Ausnahme der zentralen Figur des Platon (Leonardo) ist gemein, dass sie Baumeister am Petersdom waren.

Der nach oben deutende Zeigefinger Platons, die kompositorische Bedeutung der Hintergrundarchitektur und Donato Bramante sind das verbindene Element von Leonardos Abendmahl und Raffaels Schule von Athen. Bramante unterbrach 1499 die Arbeiten an der Kuppel für die Santa Maria delle Grazie, wo sich das Abendmahl befindet und ging nach Rom, um dort den Bau des Petersdoms zu beginnen. Leonardo hatte im Jahr zuvor, nach etwa dreijähriger Arbeit, das Abendmahl in der Kirche Santa Maria delle Grazie beendet. Der erhobene Zeigefinger in Leonardos Abendmahl und in Raffaels Schule von Athen spielt daher sehr wahrscheinlich auf die Beteiligung Leonardos am Entwurf des Peterdoms an. Es gilt in der Architekturgeschichte als unstrittig, dass Leonardos architekturtheoretische Überlegungen Bramantes Entwürfe vorbereiteten, bzw. stark beeinflussten.

Die Darstellung des Platon ist Leonardo nachempfunden. Er hält den Zeigefinger in der Art einer Johannes der Täufer Darstellung nach oben

Leonardos frühe Entwürfe für eine Kathedrale zeigen eine große Ähnlichkeit mit dem heutigen Petersdom. Die Bauzeit betrug ca. 120 Jahre

Leonardos Skizzen zeigen eine große Ähnlichkeit mit dem Petersdom. Sie werden auf ca. 1480 datiert, also 20 Jahre vor dem Baubeginn

Donato Bramante war der ursprüngliche Architekt des Petersdoms. Beide kannten sich von ihrer gemeinsamen Zeit in Mailand. Leonardos Architekturtheorie hatte auch auf ihn einen großen Einfluss

Mystik des Abendmahlgemäldes

Da Leonardos Abendmahl die heute berühmteste Jesus Darstellung ist, und die Rätselhaftigkeit von Leonardos Werken legendär ist, gibt es zahlreiche Hypothesen zu einer verborgenen Botschaft in dem Gemälde.

Der Tisch

coming soon

Die Kammer

coming soon

Ein ketzerisches Werk?

Fast wirkt es, als ob Leonardo, der viel über die Haltbarmachung von Gemälden forschte, und darin sehr erfolgreich war, gerade bei seinem flächenmäßig mit Abstand größtem Werk und ausgerechnet bei einer Jesusdarstellung nicht diesen Ewigkeitsanspruch erfüllen wollte. Ob Leonardo grundsätzlich einen ketzerischen Geist, das heißt einen gegen die tradierten Konventionen der christlichen Kirche gerichtete Absicht gehabt hat, ist heute nicht mehr eindeutig feststellbar. Sicher ist jedoch, dass er den Wissenschaften und dem Tatsächlichen näher war, als dem tradierten Glauben und der Mystik. Konsequenterweise verzichtet Leonardo dann auch auf Heiligenscheine, um seine Charaktere als Menschen und nicht als Heilige wirken zu lassen.

Auch die figuralen Kompositionen in seinen anderen beiden großformatigen Gemälden, Felsgrottenmadonna und Anna selbdritt, zeigen, dass Leonardo heilige Motive in beinahe familiäre Szenen umwandelte, die den allermeisten Betrachtenden vertraut sein dürften. Die Felsgrottenmadonna zeigt nüchtern betrachtet zwei junge Mütter, deren Kinder zusammen spielen sollen. Kurioserweise ist eine der Mütter mit kaum zu erkennenden kleinen Engelsflügeln kostümiert. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die vielgerühmten fantasiereichen Kostüme für die höfischen Feste Leonardos oder auch ein teilweise verdeckter Greifvogel im Hintergrund. Gleiches gilt für Anna selbdritt. Ein androgyn wirkende Person hat eine Frau auf dem Schoß, die nach einem Kind greift, das mit einem Schäfchen spielt. Eine familiäre Szene, die auch in einer Zeit ohne Religionen ihre Gültigkeit behalten würde. Wäre da nicht der Titel des Werkes, wäre es kein Werk mit biblischen Bezug.

Der Anspruch, ein Kunstwerk zu erschaffen, dass so allgemeingültig ist, dass es für alle Zeiten aktuell ist, ist typisch für Leonardos Schaffen. Und doch ließ er sich darauf ein, einen Auftrag anzunehmen, der eine Gruppe von Männern dabei zeigt, wie sie offensichtlich ohne Frauen und ohne Kinder eine Mahlzeit einnehmen. Das Abendmahl ist dabei nicht das einzige riesige Gemälde Leonardos, dass bald nach seiner Entstehung verfiel. Ein anderes zeigt eine Gruppe von Männern während einer Schlacht, der Schlacht von Anghiari. Es hätte die bereits gewaltigen Ausmaße des Abendmahls noch übertroffen. Doch auch die Schlacht von Anghiari zerfiel, sogar noch während der Entstehung und die Arbeit daran wurde nicht fortgesetzt.

Es ist also bemerkenswert, dass die einzigen beiden Wandgemälde Leonardos Religion und Krieg zum Thema haben – die Themen der Kirche und des Adels – und dass beide Gemälde aufgrund der verwendeten Maltechnik bald zerfallen mussten, bzw. gar nicht erst gemalt werden konnten.

Betrachtende ohne Vorwissen können keine biblische Szene darin erkennen. Vielmehr zeigt das Bild zwei junge Mütter mit ihren Kindern

Das zentrale Hauptwerk Leonardos entstand zeitlich zwischen den beiden anderen großformatigen und zweifelsfrei echten Gemälden Leonardos. Es zeigt eine Gruppe von Männern beim gemeinsamen Essen. Es befindet sich in einem ehemaligen Mönchskloster und zerfiel bald nach seiner Entstehung. Es existieren jedoch sehr gut erhaltene Kopien, die von Schülern aus Leonardos Werkstatt angefertigt wurden

Öl auf Holz, 1,68 × 1,13 m

Die hintere Figur zeigt eher männliche Gesichtszüge, als weibliche, auch hier im Grunde eine Familienszene

Die kleine Holztafel ist vermutlich eine eigenhändige Studie Leonardos. Das 7m hohe Gemälde wurde begonnen, zerfiel aber bereits während der Arbeiten. Es zeigt Männer in einer Schlacht

Rubens hat das originale Gemälde nicht gesehen haben können und hat sich vermutlich an der Tavola Doria orientiert

Im selben Raum malte Michelangelo zeitgleich dieses Gemälde, das ebenfalls nicht beendet werden konnte

Der starke Verfall des Gemäldes

Bei der Betrachtung von Leonardos Version des Abendmahls muss der starke Verfall des Gemäldes berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu seinen sonstigen Gemälden, die um ein Vielfaches kleiner waren, hat Leonardo das Gemälde nicht auf eine Holztafel gemalt, sondern direkt auf den Wandputz eines Innenraums in einer Kirche. Da Leonardo nur mit Ölfarben malen konnte, um die feinen Schattierungen und Farbübergänge darstellen zu können, diese aber nicht gut auf dem Untergrund haften und daher mit der Zeit abfallen mussten, war das Gemälde bald sehr stark beschädigt. So berichten 20 Jahre nach seiner Entstehung Zeitgenossen, dass das Gemälde bereits zerfalle (de Beatis), und 50 Jahre später war das Gemälde bereits "fleckig" (Vasari).

Detailansichten

Leonardos Abendmahlgemälde wird durchgehend restauriert. Es wird geschätzt, das heute nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Farbpigmente aus der Zeit Leonardos stammen. Da es möglich ist, dass der fortwährende Zerfall des Gemäldes nicht aufgehalten werden kann, wurde beschlossen den gegenwärtigen Zustand des Gemäldes zu digitalisieren und so der Nachwelt zu erhalten. Die Arbeit wurde von der auf hochauflösende Digitalisate spezialisierten Firma Haltadefinizione durchgeführt und erlaubt einen genauen Blick bis in den Millimeterbereich. Das ursprünglich kostenlos einsehbare Digitalisat ist heute leider mit Wasserzeichen versehen, die jedoch durch Zahlung einer Gebühr entfernt werden können. Das zuständige Museum erhofft sich dadurch, den Besucherandrang zu verringern, denn der Besucherstrom stört zum einen das Raumklima, zum anderen wirken eingebrachte Atemluft und Staubpartikel schädlich auf das Werk.

Hochaufgelöste Version auf der Website von Haltadefinizione

Da fragte einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der dies tun werde

Downloads

Quellen

Website des ausstellenden Museums: Santa Maria delle Grazie, Mailand

Frank Zöllner, Leonardo, Taschen (2019)

Martin Kemp, Leonardo, C.H. Beck (2008)

Charles Niccholl, Leonardo da Vinci: Die Biographie, Fischer (2019)

Johannes Itten, Bildanalysen, Ravensburger (1988)

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Altes und Neues Testament, Pattloch Verlag (1992)

Euklid, Die Elemente, Verlag Europa Lehrmittel (2015)

Luca Pacioli, Divina Proportione, Die Lehre vom goldenen Schnitt, Forgotten Books (2018)

Stephen Hawking, Das Universum in der Nussschale, Hoffmann und Campe (2001)

Besonders empfehlenswert

Marianne Schneider, Das große Leonardo Buch – Sein Leben und Werk in Zeugnissen, Selbstzeugnissen und Dokumenten, Schirmer/ Mosel (2019)

Leonardo da Vinci, Schriften zur Malerei und sämtliche Gemälde, Schirmer/ Mosel (2011)

Nobody is perfect - das gilt auch für nicofranz.art!

Alle Hinweise zu Fehlern und Korrekturen nehmen wir mit Dank entgegen. Solltest Du inhaltliche Fehler auf dieser Seite finden, lass es uns gerne wissen.