Astronomie

Was ist Astronomie?

Astronomie ist die wissenschaftliche Erforschung von Himmelsobjekten und Phänomenen im Universum. Astronomen sammeln Daten um die Eigenschaften und Bewegungen von Sternen, Planeten, Galaxien und anderen Himmelskörpern zu untersuchen. Lange Zeit mussten diese Beobachtungen mit dem bloßen Auge durchgeführt werden. Erst mit der Entdeckung des Prinzips des Spiegelteleskops durch Leonardo da Vinci und der Entwicklung weiterer Teleskoparten wurden neue Entdeckungen möglich. Heute ist die Astronomie eine hochentwickelte Wissenschaft, die die Zusammenhänge des Universums zu verstehen hilft.

Welchen Nutzen hat die Astronomie?

Ursprünglich diente die Astronomie der Entwicklung von Kalendern und Zeitmessungssystemen. Das war vor allem für den Bereich der Landwirtschaft wichtig, um z.B. die Frühjahrsfluten der Flüsse genauer bestimmen zu können oder den geeignetesten Zeitpunkt von Aussaaten im Frühjahr. Ab dem 16.Jh. wurde mit der Entwicklung von Teleskopen eine genauere Himmelsbeobachtung möglich. Dadurch konnten Physiker wie Galileo Galilei, Isaac Newton oder Albert Einstein nachweisen, dass von ihnen entdeckte Prinzipien universale Gesetze sind und daher überall gelten. Durch die fortdauernde Beobachtung des Universums erhoffen sich Astronomen weitere Erkenntnisse zu universalen Prinzipien, z.B. bei der Erforschung von schwarzen Löchern. Doch auch die Abwehr von potenziell mit der Erde kollidierenden Himmelskörpern (DART-Mission) oder die Suche nach außerirdischem Leben (SETI-Institut) sind Gegenstand der modernen Astronomie.

Seit wann gibt es Astronomie?

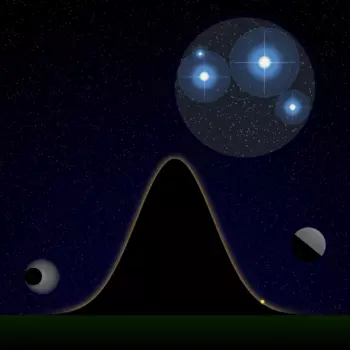

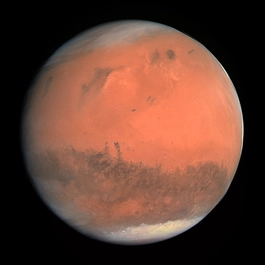

Die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit und ihre Ursprünge reichen Jahrtausende zurück. Schon in prähistorischen Zeiten beobachteten Menschen den Himmel und versuchten, Muster und Regelmäßigkeiten in den Himmelserscheinungen zu erkennen. Mit bloßem Auge waren über alle Kulturen hinweg stets nur sieben Himmelskörper zu erkennen, die im Gegensatz zu Sternen am Himmel entlang zuwandern schienen: Sonne und Mond, dazu die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Venus und Jupiter sind die hellsten Objekte, Saturn ist weniger hell, aber immer noch gut sichtbar. Der Mars hat eine auffallend rote Färbung und ist dadurch besonders. Merkur ist am schwersten zu beobachten, da er sich sehr nah an der Sonne befindet. Im Laufe der Geschichte entwickelten verschiedene Kulturen astronomische Modelle und Theorien, die oft mit Religion verbunden wurden, um sicherzustellen, dass die astronomischen Erkenntnisse an künftige Generationen weitergegeben werden.

Mit bloßem Auge sind von der Erde aus an einem dunklen Ort etwa 2.500 bis 3.000 Sterne sichtbar. Die hellsten Sterne regen dabei die Fantasie des Menschen an. Der Mensch hat die Tendenz, in zufälligen Punkten oder Ereignissen Muster zu erkennen (Pareidolie). Das Gehirn sucht nach Sinn und interpretiert abstrakte Informationen, was zu vermeintlichen (Stern)Bildern oder Formen führen kann. Diese Wahrnehmung ist jedoch größtenteils subjektiv

Die meisten Bauwerke, die mit der Astronomie in Verbindung stehen, sind prähistorisch, antik oder aus dem Mittelalter. Dies liegt daran, dass die Menschen in dieser Zeit den Lauf der Sonne und der Sterne verstehen mussten, um Jahreszeiten und Feiertage genau zu bestimmen. Die astronomische Ausrichtung der religiösen Stätten dient daher als Monument des Wissens ihrer Erbauer. Da sie häufig massiv oder besonders kunstvoll gebaut wurden, wurden sie selten von andersgläubigen Eroberern abgerissen. Stattdessen wurden sie wegen ihrer Schönheit bewundert, oft umgewandelt und weiter genutzt (z.B. das Pantheon in Rom oder die Hagia Sophia in Istanbul).

Der U-förmige innere Steinkreis ist mit seiner offenen Seite auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende ausgerichtet (21.6.), also auf den Beginn des astronomischen Sommers. An diesem Tag scheint die aufgehende Sonne genau durch eine Lücke zwischen den Steinen und wirft einen Lichtstrahl auf den sogenannten Altarstein

Eine Besonderheit des Geländes sind glaziale Rillen die unter Stonehenge beginnen und sich ca. 150m in Richtung der nordöstlich gelegenen Hügel erstrecken. Die Rillen sind ebenso auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende ausgerichtet. Die heute von Gras bedeckte Naturerscheinung war vermutlich der Grund das Monument genau an dieser Stelle zu errichten

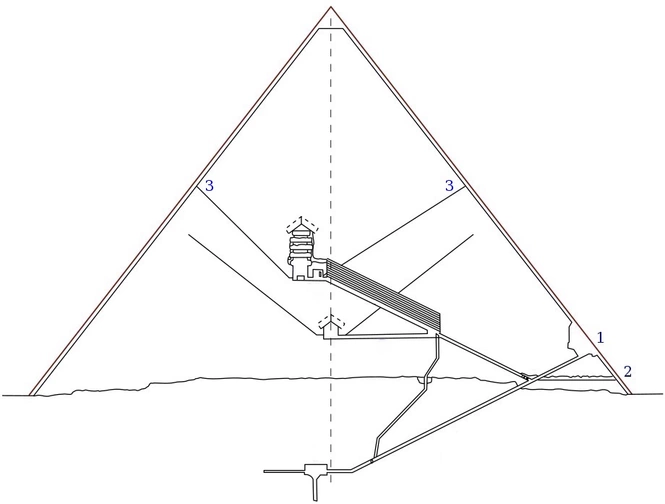

Die drei großen Pyramiden von Gizeh sind die Grabbauten der drei ägyptischen Pharaonen Cheops († 2566 v. Chr, hinterste), Chephren († 2532 v. Chr., mittlere) und Mykerinos († 2504 v. Chr., vordere).

Alle drei Pyramiden sind exakt nach Norden ausgerichtet und zeigen damit auf den Polarstern. Der ursprüngliche Eingang, sowie die auf die Grabkammer zulaufenden Gänge und Schächte im Inneren der Pyramiden sind ebenfalls nach Norden ausgerichtet. Die Grabkammern waren in Ost-West Richtung angelegt (Sonnenauf- bzw. -untergang), wobei die Särge sich an der westlichen Wand befanden und selbst wiederum nach Norden ausgerichtet waren

Der ursprüngliche Eingang befindet sich auf der Nordseite (1), darunter der von Grabräubern angelegte Eingang, der heute von Touristen genutzt wird (2). Eine Besonderheit der Cheops Pyramide ist ein Luftschacht, der im Winkel von 32,36° vom Inneren nach Norden führt (3 rechts). Vom Inneren der Pyramide aus gesehen kann aufgrund des Winkels und der Breite des Schachts an dessen Ende der Polarstern gesehen werden. Ein zweiter Luftschacht befindet sich in südlicher Ausrichtung (3 links). Er ist um exakt 45° geneigt und verweist auf die Fähigkeit der damaligen Baumeister exakt zu konstruieren. Die anderen beiden Pyramiden haben keine Schächte dieser Art. Die Cheops Pyramide war die erste und ist die größte der drei Pyramiden, auch wenn die mittlere Chephren Pyramide durch ihre höhere Lage etwas größer erscheint

Das Pantheon gehört zu den besterhaltenen antiken Bauwerken. Es wurde unter dem römischen Kaiser Hadrian fertiggestellt und diente ursprünglich als Tempel, in dem verschiedene römische Gottheiten verehrt wurden. Der Innenraum des Pantheon war mit Statuen der verschiedenen Götter und Göttinnen des römischen Weltreichs geschmückt. Nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches wurde das Pantheon 609 n. Chr. von Papst Bonifatius IV. zur christlichen Kirche geweiht, die Statuen der römischen Götter entfernt und durch christliche Symbole ersetzt.

Einer mittelalterlichen Legende nach befindet sich in dem kleinen Dorf Vézelay das Grab von Maria Magdalena, einer Begleiterin von Jesus von Nazareth und Zeugin seiner Auferstehung. Daher wurde Vézelay im Mittelalter ein sehr bedeutender Wallfahrtsort. 1146 erklärte hier der französische König Ludwig VII. feierlich seine Teilnahme am zweiten Kreuzzug. 1190 sammelten sich hier die Armeen des englischen Königs Richard Löwenherz und des französischen Königs Philipp II. für den dritten Kreuzzug

Pachacútec Yupanqui war der neunte Herrscher des Inkareichs. Er ließ die Stadt Machu Picchu auf einem Bergplateau der Anden erbauen. Pachacútec Yupanqui führte den Sonnenkult um den Gott Inti ein. Das Fest der Sonne ('Inti Raymi') wurde zur Wintersonnenwende gefeiert (21.12.). Auf der Südhalbkugel beginnt dann der astronomische Sommer

Das Gebäude ist das einzige kreisförmige Gebäude in Machu Picchu. Das hintere Fenster ist präzise auf den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende ausgerichtet. Der Tempel zur Verehrung des Sonnengottes Inti diente neben seiner religiösen Bedeutung auch als Kalender bzw. astronomisches Observatorium

Ein nicht selbstleuchtender Körper wird erst dadurch sichtbar, dass er auf ihn fallendes Licht reflektiert

Neuzeit – Die Entdeckung des Fernrohrs

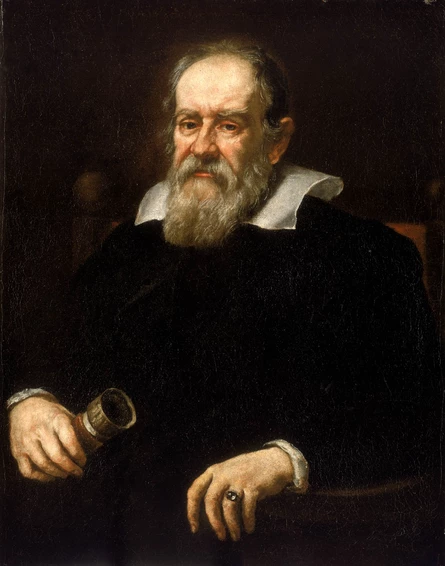

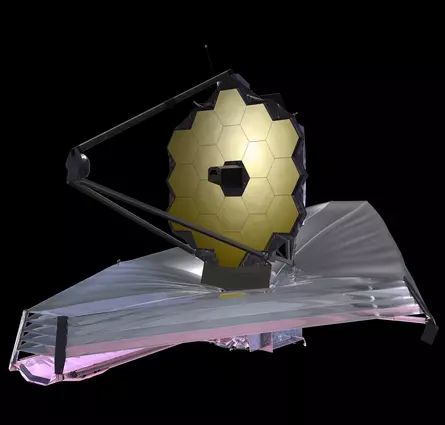

Durch wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Optik wurde es ab dem 16. Jh möglich, speziell geformte Glaskörper (Linsen) herzustellen, die in eine Röhre eingesetzt, eine starke Vergrößerung entfernter Objekte erreichten und Fernrohr genannt wurden. Die bekannteste Version ist das Fernrohr des Naturforschers Galileo Galilei (1564-1642), das das Prinzip der Sammellinse nutzte. Eine Verbesserung stellte das (Hohl)Spiegelteleskop dar, dass vor allem in den beiden Konstruktionsversionen von Laurent Cassegrain bzw. Isaac Newton bekannt wurde. Allgemein kann gesagt werden: Um so größer die Teleskopöffnung, um so mehr Licht wird eingefangen und um so besser sind die Details der Abbildung. Da die Herstellung großer Linsen bzw. Hohlspiegel neben den hohen Kosten auch eine technische Herausforderung ist, ist die Entdeckung neuer Himmelskörper eng an die technischen Möglichkeiten ihrer Zeit gebunden. Die besten Beobachtungen von Himmelskörpern werden heute von Weltraumteleskopen durchgeführt, die als Satelliten um die Erde kreisen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Erdatmosphäre, d.h. Lichtstörungen, das Flimmern der Luft, Wolken u.ä. die Abbildungen nicht beeinträchtigen. Die bekanntesten Weltraumteleskope sind das Hubble Space Telescope (seit 1990) und das James Webb Space Telescope (seit 2021).

Galileo Galilei hält in der rechten Hand das von ihm entwickelte Fernrohr. Damit war es ihm unter anderem möglich, die Jupitermonde zu entdecken

Um die von ihm postulierten pyhsikalischen Prinzipien untermauern zu können, war Newton an einer Methode zur Verbesserung der Beobachtung von Himmelskörpern interessiert. Das von ihm entwickelte Spiegelteleskop ist neben der Version von Laurent Cassegrain bis heute gebräuchlich

Das Weltraumteleskop liefert seit Dezember 2022 Bilder aus dem Weltall. Es nutzt das Prinzip des Spiegelteleskops. Der mit Gold überzogene Spiegel mit 6,5m Durchmesser wirft das Licht auf eine an den Armen befestigte Linse, die das Bild auf die mittig im Spiegel positionierte Optik zurückwirft

Galaxien

Eine Galaxie ist eine große Ansammlung von Sternen, interstellarem Gas, Staub und anderen astronomischen Objekten, die durch ihre eigene Gravitationskraft zusammengehalten werden. Galaxien sind die Bausteine des Universums und kommen in verschiedenen Größen und Formen vor. Sie sind die grundlegenden Strukturen, aus denen das Universum aufgebaut ist.

Galaxien können unterschiedliche Formen haben, darunter elliptische, spiralförmige oder irreguläre Galaxien. Elliptische Galaxien haben eine elliptische oder kugelförmige Gestalt und enthalten normalerweise ältere Sterne. Spiralförmige Galaxien zeigen eine rotierende Scheibe aus Sternen und haben oft spiralige Arme, in denen sich junge Sterne und interstellare Materie befinden. Irreguläre Galaxien haben keine definierte Form und können unregelmäßige Strukturen aufweisen.

Galaxien entstehen aus der gravitativen Anziehung von Materie und der Akkretion von Gas und Staub in bestimmten Regionen des Universums. Sie können auch durch Zusammenstöße oder Wechselwirkungen mit anderen Galaxien ihre Form und Struktur verändern. Innerhalb von Galaxien können sich Sternhaufen, Nebel, Schwarze Löcher und andere astronomische Objekte bilden.

Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist eine Spiralgalaxie, zu der auch unser Sonnensystem gehört.

Nebel

Ein Nebel ist eine Wolke aus interstellarem Gas, Staub und manchmal auch Plasma. Es gibt verschiedene Arten von Nebeln darunter Emissionsnebel, Reflexionsnebel und Dunkelnebel. Es gibt Dunkelnebel, Emissionsnebel, Reflexionsnebel, Planetarische Nebel und Supernovarelikte.

Dunkelnebel

Dunkelnebel bestehen aus dichten Staubwolken, die das dahinterliegende Licht von Sternen blockieren und somit als dunkle Flecken am Himmel erscheinen. Dunkelnebel entstehen, wenn sich interstellares Gas und Staub zu dichten Wolken verdichten. Dunkelnebel werden häufig als Entstehungsort von Sternen genannt. Allerdings sind nicht alle Dunkelnebel aktive Stätten der Sternentstehung (s. Sterne).

Pferdekopfnebel

Kategorie: Dunkelnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 1500 Lichtjahre

Entdeckung: Williamina Fleming, 1887

Katalogbezeichnung: Barnard 33

Der an sich dunkle Pferdekopfnebel kann nur beobachtet werden, weil er sich vor einem hier rötlich erscheinenden Emissionsnebel befindet (IC 434).

Kohlensack

Kategorie: Dunkelnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 500 Lichtjahre

Entdeckung: Edward Emerson Barnard, 1907

Katalogbezeichnung: B 68

Dieser Dunkelnebel ist nicht komplett lichtundurchlässig, so dass einige Sterne durchscheinen können. Andere Sterne hingegen befinden sich davor.

Emissionsnebel

Emissionsnebel bestehen aus ionisiertem Gas, das durch die energiereiche Strahlung von nahegelegenen heißen jungen Sternen zum Leuchten angeregt wird.

Orionnebel

Kategorie: Emissionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 1350 Lichtjahre

Entdeckung: Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, 1610

Katalogbezeichnung: NGC 1976

Adlernebel

Kategorie: Emissionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 7000 Lichtjahre

Entdeckung: Jean-Philippe de Chéseaux, 1745

Katalogbezeichnung: NGC 6611

Insgesamt erinnert die Form des Nebels an einen aufsteigenden Adler. An den Spitzen der drei Säulen befinden sich neue Sterne, weshalb sie bei Ihrer Entdeckung auch als "Säulen der Schöpfung" bezeichnet wurden.

IC 434

Kategorie: Emissionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 1500 Lichtjahre

Entdeckung: Paul and Prosper Henry 02/1887, Williamina Fleming, 06/1887

Katalogbezeichnung: IC 434

IC 434 wird im rechten Bereich durch einen Dunkelnebel verdeckt, der als Pferdekopfnebel bekannt ist.

Blasennebel

Kategorie: Emissionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 7100 Lichtjahre

Entdeckung: William Herschel, 1787

Katalogbezeichnung: NGC 7635

Der Blasennebel (NGC 7635) ist kein planetarischer Nebel, obwohl sein Name möglicherweise darauf hindeutet. Der Begriff "planetarischer Nebel" wird verwendet, um einen bestimmten Typ von Nebel zu beschreiben, der durch die Abstoßung von Materie eines sonnenähnlichen Sterns in der späten Phase seines Lebenszyklus entsteht. Diese Abstoßung führt zur Bildung einer leuchtenden Hülle um den Kernstern.

Im Falle des Blasennebels handelt es sich jedoch nicht um die abgestoßene Hülle eines solchen Sterns. Der Blasennebel wird stattdessen durch die Wechselwirkung eines massereichen, jungen Sterns mit dem umgebenden interstellaren Medium erzeugt. Der energiereiche Stellarwind des jungen Sterns erzeugt eine Schockfront, die das umgebende Gas komprimiert und zur Bildung der blasenförmigen Struktur führt. Das Gas wird ionisiert und zum Leuchten angeregt, wodurch der Nebel einen Emissionscharakter erhält.

Reflexionsnebel

Reflexionsnebel bestehen aus Staubpartikeln, die das Licht von nahegelegenen Sternen streuen und reflektieren. Dadurch erscheinen sie meistens bläulich. Reflexionsnebel können sich um Emissionsnebel herum bilden und das von ihnen emittierte Licht reflektieren.

Irisnebel

Kategorie: Reflexionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 1825 Lichtjahre

Entdeckung: Wilhelm Herschel, 1794

Katalogbezeichnung: NGC 7023

Messier 78

Kategorie: Reflexionsnebel

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Entfernung: 1600 Lichtjahre

Entdeckung: Pierre Méchain, 1780

Katalogbezeichnung: NGC 2068

Planetarische Nebel

Planetarische Nebel sind Nebel, die durch die Ausstoßung von Materie eines sonnenähnlichen Sterns in der späten Phase seines Lebenszyklus entstehen. Der Zentralstern im Nebel wird zum Weißen Zwergstern, während die abgestoßene Hülle als leuchtender Nebel sichtbar wird. Planetarische Nebel entstehen typischerweise nach der Hauptreihephase eines Sterns und sind Teil des späten Entwicklungsstadiums.

Der Name "planetarischer Nebel" wurde ursprünglich gewählt, da die ersten Astronomen, die sie entdeckten, sie aufgrund ihrer Scheibenstruktur für Planeten hielten. Planetarische Nebel können jedoch verschiedene Formen annehmen, abhängig von verschiedenen Faktoren, einschließlich der Eigenschaften des Zentralsterns und der Wechselwirkung des abgestoßenen Materials mit der umgebenden interstellaren Materie.

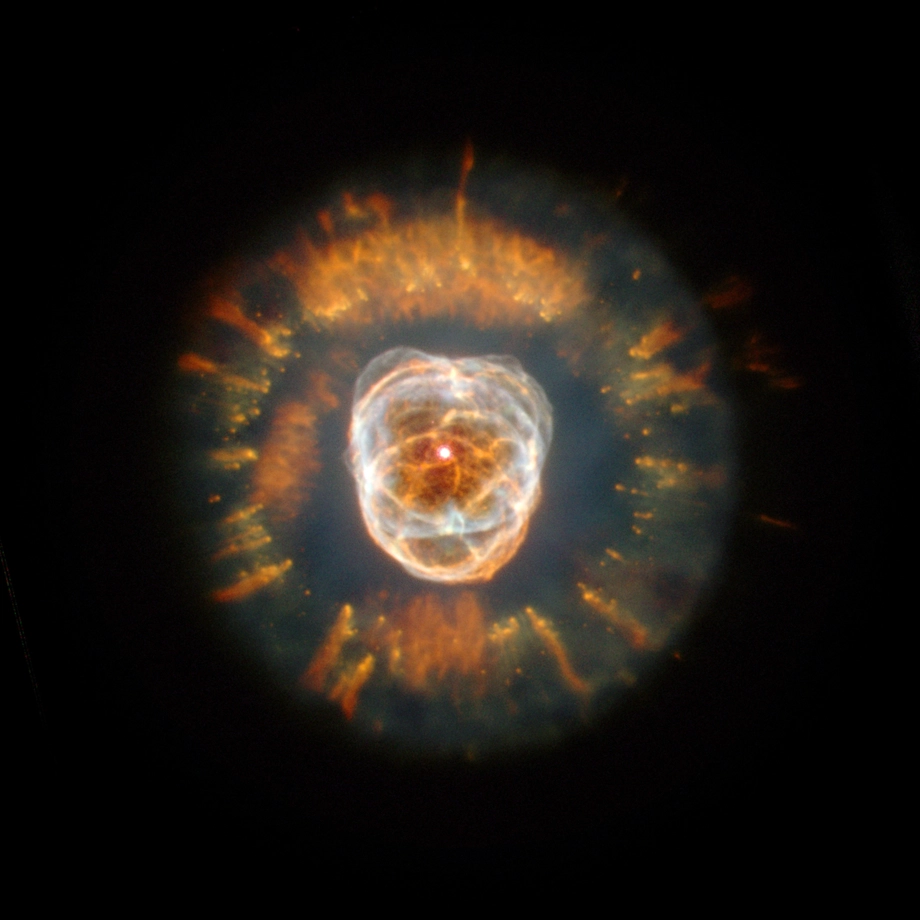

Eskimonebel

Entfernung: 3000 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: planetarischer Nebel

Entdeckung: Wilhelm Herschel, 1787

NGC: 2392

Deräußere Ring erinnert an die Kapuze eines Eskimos, daher die Bezeichnung Eskimonebel.

Helixnebel (Auge Gottes)

Entfernung: 650 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: planetarischer Nebel

Entdeckung: Karl Ludwig Harding, 1823

Katalogbezeichnung: NGC 7293

Katzenaugennebel

Entfernung: 3300 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: planetarischer Nebel

Entdeckung: Wilhelm Herschel, 1786

Katalogbezeichnung: NGC 6543

Schmetterlingsnebel

Entfernung: 4000 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: planetarischer Nebel

Entdeckung: James Dunlop, 1826

Katalogbezeichnung: NGC 6302

Supernovarelikte

Supernovarelikte entstehen, wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer gewaltigen Explosion, einer Supernova, explodiert. Das expandierende Gas und die Trümmer der Explosion bilden einen Nebel, der als Supernovarelikt bezeichnet wird. Diese Nebel sind oft von komplexen und verzweigten Strukturen geprägt.

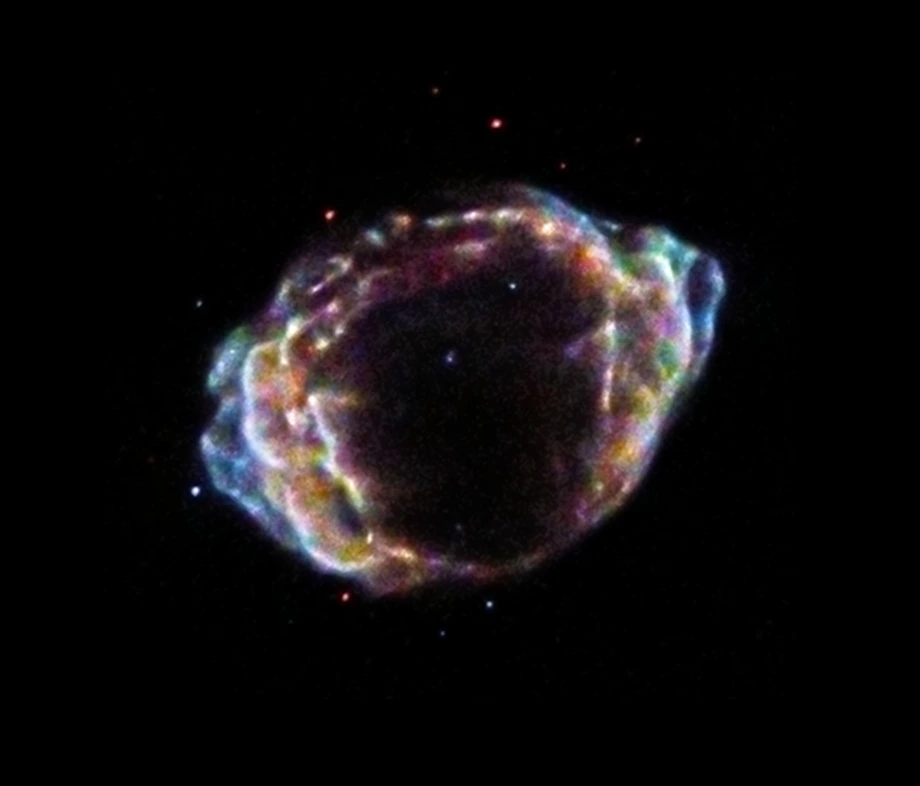

SNR G1.9+0.3

Entfernung: 25000 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: Supernovarelikt

Entdeckung: 1984

Katalogbezeichnung: SNR G1.9+0.3

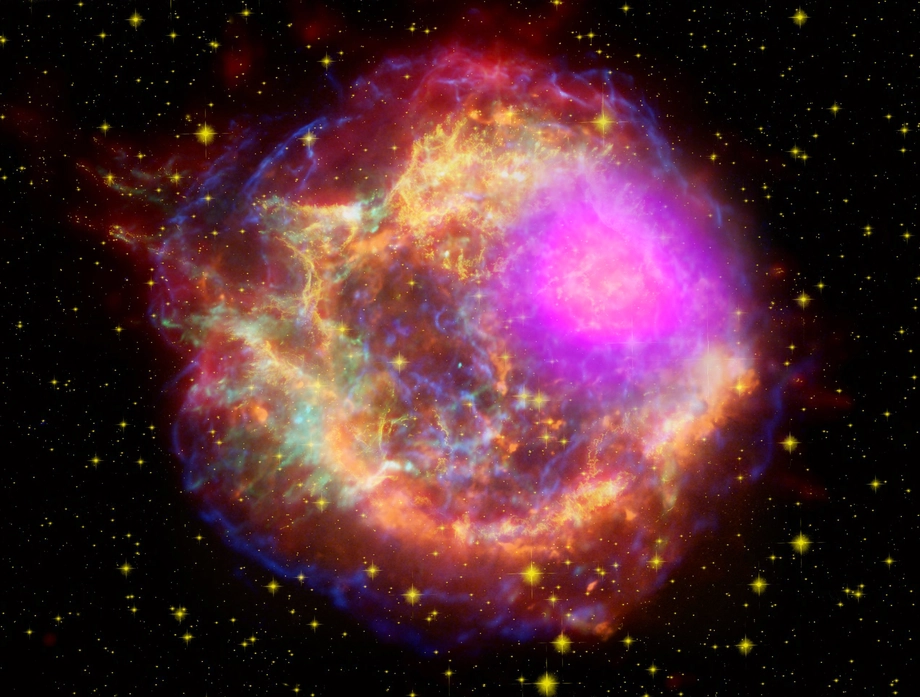

Cassiopeia A

Entfernung: 11000 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: Supernovarelikt

Entdeckung: 1947

Katalogbezeichnung: SNR G111.7-02.1

Krebsnebel

Entfernung: 6200 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: Supernovarelikt

Entdeckung: John Bevis, 1731

Katalogbezeichnung: NGC 1952

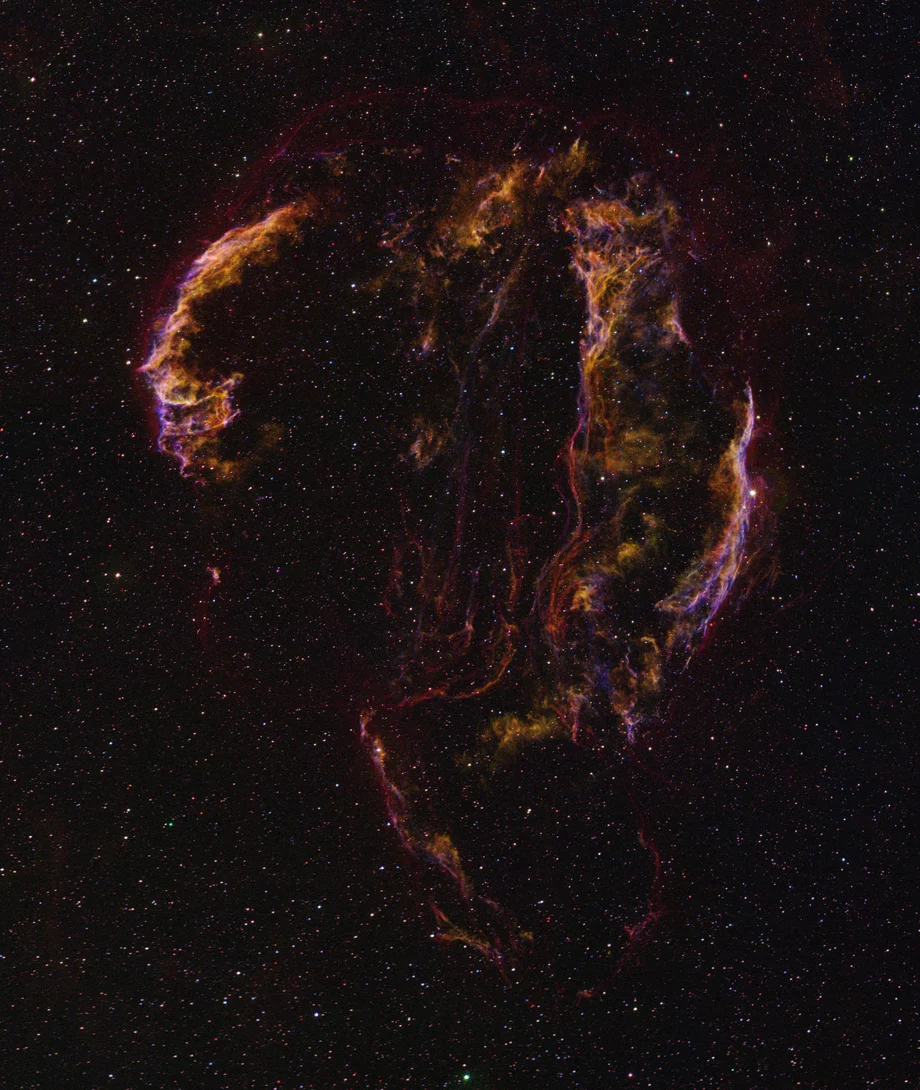

Cirrusnebel (Schleier-Nebel)

Entfernung: 2392 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: Supernovarelikt

Entdeckung: Wilhelm Herschel, 1784

Katalogbezeichnung: NGC 6960 oder 6974 oder 6979 oder 6992 oder 6995

Sternhaufen

Ein Sternhaufen ist eine Ansammlung von Sternen innerhalb einer Galaxie, die durch ihre gegenseitige Anziehungskraft zusammengehalten werden. Diese Sterne entstehen oft aus derselben Gas- und Staubwolke und sind daher ähnlichen Alters und chemischer Zusammensetzung. Sternhaufen können aus wenigen Dutzend bis zu mehreren Millionen Sternen bestehen. Es gibt zwei Hauptarten von Sternhaufen:

- Offene Sternhaufen bestehen aus einer relativ lockeren Ansammlung von Sternen, die meistens in einer gemeinsamen Molekülwolke entstanden sind. Sie sind oft relativ jung und ihre Sterne sind in der Regel noch von Gas und Staub umgeben

- Kugelsternhaufen sind kugelförmige Ansammlungen von sehr alten Sternen. Sie haben typischerweise eine viel größere Anzahl von Sternen als offene Sternhaufen und sind von einer dichten Atmosphäre aus Sternen umgeben. Kugelsternhaufen befinden sich meistens im annähernd kugelförmigen Bereich, der größer ist als die Galaxie selbst und in dessen Zentrum die Galaxie eingebettet ist (Halo).

Plejaden

Entfernung: 444 Lichtjahre

Galaxie: Milchstraßengalaxie

Kategorie: Offener Sternhaufen

Entdeckung: mit bloßem Auge erkennbar

Katalogbezeichnung: M 45

Sterne

Ein Stern ist ein leuchtender Himmelskörper, der aus heißem, leuchtendem Gas besteht. Sterne entstehen durch den Gravitationskollaps von riesigen Wolken aus interstellarem Gas und Staub. Die wichtigste Energiequelle eines Sterns ist die Kernfusion, bei der Wasserstoff in seinem Kern zu Helium verschmilzt. Diese Fusion erzeugt enorme Hitze und Licht, das den Stern zum Leuchten bringt.

Ein Stern wird von seiner eigenen Gravitation zusammengehalten. Der Druck und die Temperatur in seinem Inneren sind ausreichend hoch, um die Kernfusion aufrechtzuerhalten und die Schwerkraft auszugleichen. Die Größe, Masse und Leuchtkraft eines Sterns können stark variieren. Es gibt kleine Sterne, die nur wenige Prozent der Masse unserer Sonne haben, und es gibt auch massereiche Sterne, die das Hundertfache oder Tausendfache der Sonnenmasse haben können.

Sterne haben eine begrenzte Lebensdauer, die von ihrer Masse abhängt. Während ihres Lebenszyklus durchlaufen Sterne verschiedene Stadien, von der Protosternphase über die Hauptreihenphase bis hin zu fortgeschrittenen Stadien wie Roten Riesen, Supernovae oder sogar Neutronensternen oder Schwarzen Löchern.

Sterne sind fundamental für das Universum. Sie erzeugen nicht nur Licht und Wärme, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Elementen im Universum. Durch die Kernfusion in ihren Kernen werden schwerere Elemente als Wasserstoff und Helium erzeugt und bei Supernova-Explosionen in den Raum freigesetzt. Sterne sind auch die Bausteine von Galaxien, da Galaxien aus Milliarden von Sternen bestehen, die durch ihre gegenseitige Anziehungskraft zusammengehalten werden.

Planeten

Ein Planet ist ein Himmelskörper, der sich um eine Sonne oder einen anderen Stern bewegt und dabei eine annähernd runde Form hat. Planeten können eine Vielzahl von Eigenschaften aufweisen, darunter feste Oberflächen, Atmosphären, Monde und Ringsysteme. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Erforschung des Sonnensystems und bei der Suche nach potenziell bewohnbaren Welten außerhalb unseres Sonnensystems.

Wann ist ein Planet ein Planet?

Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat 2006 die Kriterien festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit ein Himmelskörper als Planet klassifiziert wird:

- Der Himmelskörper muss sich in einem Orbit um eine Sonne oder einen anderen Stern befinden und darf kein Mond oder Satellit eines anderen Himmelskörpers sein

- Der Himmelskörper muss eine ausreichende Masse haben, damit seine eigene Schwerkraft ihn in eine annähernd runde Form bringt. Dies wird durch hydrostatisches Gleichgewicht erreicht

- Der Himmelskörper muss seine Umlaufbahn um die Sonne oder den Stern "bereinigt" haben, was bedeutet, dass er andere Objekte in seiner Umgebung durch Kollisionen, Akkretion oder gravitative Störungen aus seiner Umgebung geräumt hat

Basierend auf diesen Kriterien werden die Planeten in unserem Sonnensystem klassifiziert. Derzeit gibt es acht anerkannte Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Früher wurde Pluto als neunter Planet betrachtet, wurde jedoch aufgrund der dritten Bedingung der IAU-Definition 2006 neu klassifiziert und ist jetzt ein Zwergplanet.

Wie entsteht ein Planet?

Ein Planet entsteht aus einer protoplanetaren Scheibe, die sich um eine junge Sonne herum bildet.

-

1. Kondensation

Die Molekülwolke um einen Stern beginnt sich die aufgrund von Gravitationskräften zusammenzuziehen und formt eine rotierende protoplanetare Scheibe aus Gas, Staub und Eis -

2. Akkretion

In der protoplanetaren Scheibe kollidieren die Partikel und Staubkörner miteinander und bilden größere Klumpen, sogenannte Planetesimale. Durch Kollisionen und Akkretion von Materie werden sie immer größer -

3. Protoplanetenbildung

Durch weitere Kollisionen und Verschmelzungen wachsen die Planetesimale zu immer größeren Körpern, den sogenannten Protoplaneten. Die Gravitation dieser Protoplaneten zieht immer mehr Materie an. -

4. Konsolidierung

Die Protoplaneten akkumulieren weiterhin Materie. Mit zunehmender Masse wird die Gravitationskraft stärker, bis sie stark genug ist, um die äußeren Kräfte, die die Materie auseinanderziehen wollen, zu überwinden. Dadurch kann der Protoplanet seine Form beibehalten und zu einem festen Körper, einem Planeten, werden -

5. Differenzierung

Im Inneren des Planeten beginnt sich die Materie aufgrund von Druck und Hitze zu differenzieren. Schwere Elemente sinken zum Kern, während leichtere Elemente zur Oberfläche aufsteigen -

6. Stabilisierung

Der Planet erreicht eine stabile Umlaufbahn um seine Sonne und räumt seine Umlaufbahn von überschüssigem Material auf. Er kann sich weiterentwickeln und seine Form und Eigenschaften im Laufe der Zeit durch geologische Prozesse wie Vulkanismus, Erosion und Plattentektonik verändern

Dieser Prozess kann in Abhängigkeit von Faktoren wie der Masse des Zentralsterns, der atomaren Zusammensetzung der protoplanetaren Scheibe und der Entfernung zur Sonne variieren.

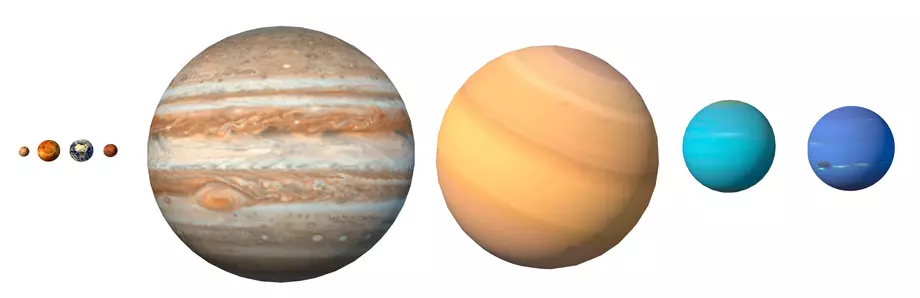

Innere und Äußere Planeten des Sonnensystems

Zwischen dem vierten und fünften Planeten, also zwischen Mars und Jupiter befindet sich ein gewaltiger Asteroidengürtel. Ceres (940 km Durchmesser), Vesta (525 km) und Pallas (512 km) sind die drei größten Objekte. Ceres wird wegen seiner Umlaufbahn und seinem kugelförmigen Aussehen als Zwergplanet eingestuft.

Die Bezeichnung "Innere Planeten" wird den vier Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars gegeben, weil sie sich in unserem Sonnensystem innerhalb der Umlaufbahn des Asteroidengürtels befinden. Im Gegensatz dazu werden die äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun auch als "Äußere Planeten" bezeichnet, da sie sich jenseits des Asteroidengürtels befinden.

Mit dem Kuipergürtel befindet sich ein weiteres, sehr großes Asteroidenfeld hinter dem achten Planeten, also hinter Neptun. Dort befindet sich der ehemalige Planet Pluto, der wie Ceres seit 2006 als Zwergplanet bezeichnet wird.

Die inneren Planeten

Durchmesser: 4.879 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 57,9 Millionen Kilometer

Neigungswinkel: 0,03°

Umlaufzeit um die Sonne: 88 Tage

Taglänge: 58,6 Erdentage

Monde: 0

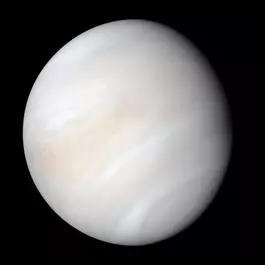

Durchmesser: 12.104 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 108,2 Millionen Kilometer

Neigungswinkel: 177,36°

Umlaufzeit um die Sonne: 225 Tage

Taglänge: 116,8 Erdentage

Monde: 0

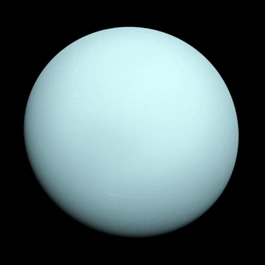

Aufgrund ihres großen Neigungswinkels steht die Venus quasi auf dem Kopf. Wie der Uranus rotiert sie rückläufig

Durchmesser: 12.742 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 149,6 Millionen Kilometer

Neigungswinkel: 23,44°

Umlaufzeit um die Sonne: 365,24 Tage

Taglänge: 24 Erdstunden

Monde: 1

Durchmesser: 6.779 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 227,9 Millionen Kilometer

Neigungswinkel: 25,19°

Umlaufzeit um die Sonne: 687 Tage

Taglänge: 24,6 Erdstunden

Monde: 2

Die äußeren Planeten

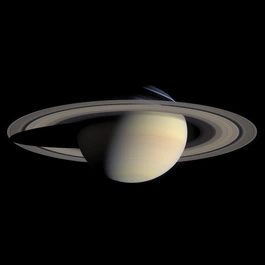

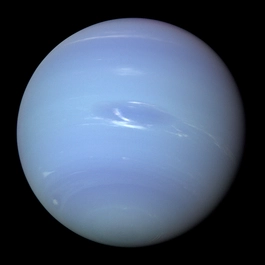

Die vier äußeren Planeten bestehen im Gegensatz zu den inneren Planeten hauptsächlich aus Gasen und haben keine feste Oberfläche. Deshalb werden sie auch Gasriesen genannt. Ein weiteres Merkmal ist, dass alle vier äußeren Planeten ein Ringsystem haben, außer beim Saturn sind diese Ringe jedoch nicht so gut sichtbar. Uranus und Neptun waren lange Zeit unbekannt und wurden erst 1781 bzw. 1846 entdeckt.

Durchmesser: 139.820 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 778,5 Millionen Kilometer

Neigungswinkel: 3,12°

Umlaufzeit um die Sonne: 4.333 Tage (11,9 Jahre)

Taglänge: 9,9 Erdstunden

Monde: 79 (Stand 07/23)

Auf dieser nicht farbechten Infarotaufnahme durch das James Webb Teleskop sind die erst 1979 entdeckten Jupiterringe um den Jupiteräquator deutlich zu erkennen. Die hellen Bereiche am Nord bzw. Südpol sind technisch bedingte Reflexionen

Durchmesser: 116.460 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 1,4 Milliarden Kilometer

Neigungswinkel: 26,73°

Umlaufzeit um die Sonne: 10.759 Tage (29,5 Jahre)

Taglänge: 10,7 Erdstunden

Monde: 82 (Stand 07/23)

Durchmesser: 50.724 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 2,9 Milliarden Kilometer

Neigungswinkel: 97,77°

Umlaufzeit um die Sonne: 30.687 Tage (84,0 Jahre)

Taglänge: 17,2 Erdstunden

Monde: 27 (Stand 07/23)

Entdeckung: 1781 (William Herschel)

Aufgrund seines großen Neigungswinkels liegt der Uranus quasi auf der Seite. Wie die Venus rotiert er rückläufig

Name: Neptun

Durchmesser: 49.244 Kilometer

Mittlere Entfernung von der Sonne: 4,5 Milliarden Kilometer

Neigungswinkel: 28,32°

Umlaufzeit um die Sonne: 60.190 Tage (164,8 Jahre)

Taglänge: 16,1 Erdstunden

Monde: 14 (Stand 07/23)

Entdeckung: 1846 (etwa zeitgleich: Johann Galle, Urbain Le Verrier)

Es ist erstaunlich, dass sechs der acht Planeten Paare bilden, die annähernd gleich groß sind. Bei den inneren vier Planeten sind es nur die beiden mittleren Planeten Venus und Erde, denn Merkur und Mars passen nicht in dieses Muster (Größenverhältnis ca. 0,72:1). Bei den äußeren Planeten sind es die aufeinanderfolgenden Planeten Jupiter und Saturn, sowie Uranus und Neptun, die in etwa gleich groß sind.

Um so weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, um so schneller dreht er sich um die eigene Achse (in Relation zu seiner Umlaufzeit um die Sonne)

Monde

Ein Mond ist ein natürliches Objekt, das einen Planeten umkreist. Monde können auch um andere Planeten, Zwergplaneten oder sogar um Asteroiden kreisen. Es gibt Planeten, die keinen Mond haben, z.B. die Venus. Andere Planeten hingegen sind von zahlreichen Monden umgeben, z.B. der Jupiter (mehr als 70).

Monde entstehen in der Regel durch die Anziehungskraft eines größeren Himmelskörpers auf kleinere Objekte im Weltraum. In einigen Fällen entstehen Monde auch durch die Kollision von Himmelskörpern, wobei Trümmer sich zu einem Mond formen können.

Monde können unterschiedliche Formen, Größen und Eigenschaften haben. Einige Monde haben eine feste Oberfläche ähnlich der eines Planeten, während andere hauptsächlich aus Eis bestehen können. Einige Monde haben eine Atmosphäre, andere nicht. Monde können auch geologische Aktivitäten wie Vulkane, Geysire oder Ozeane aufweisen. Es ist daher grundsätzlich möglich, dass Leben auf Monden existiert. Auch dann, wenn der umkreiste Planet selbst keine Möglichkeit zur Entstehung des Lebens bietet.

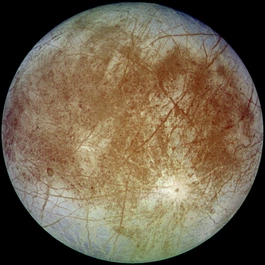

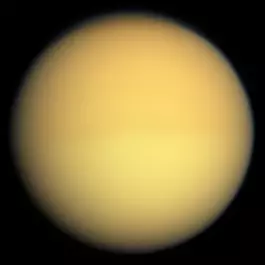

In unserem Sonnensystem gibt es zahlreiche Monde, von denen der bekannteste der Mond ist, der die Erde umkreist. Der Jupitermond Europa und der Saturnmond Titan gelten als Kandidaten für außerirdisches Leben.

Der Mond hat keine Eigenrotation und zeigt der Erde immer dieselbe Seite. Sein Durchmesser entspricht mit 3.474 km etwa 1/4 des Erddurchmessers. Er ist 30 Erddurchmesser von der Erde entfernt. Menschen landeten erstmals 1969 auf dem Mond

Phobos ist ein anschauliches Beispiel für einen Mond, der keine Kugelform hat. Er ist der größere der beiden Marsmonde. Sein Durchmesser beträgt nur 27 km

Europa ist mit 3.121 km Durchmesser etwa so groß wie der Erdmond und hat eine sehr dünne Atmosphäre. Der Mond ist von einer Eiskruste überzogen, unter der sich vermutlich ein Ozean befindet und zeigt geothermale Aktivitäten. Daher wird in Europa Leben vermutet. Die NASA bereitet eine Expedition nach Europa vor, die um 2030 beginnen soll ("Europa Clipper")

Titan ist mit 5.151 km Durchmesser der größte Mond des Saturn und damit etwa so groß wie Merkur. Er hat eine sehr dichte Atmosphäre und ist neben der Erde der einzige Himmelskörper im Sonnensystem, der eine stabile Atmosphäre mit Wetterphänomenen aufweist, wie beispielsweise Methanwolken, Regen und Erosion. Auch auf Titan wird Leben vermutet

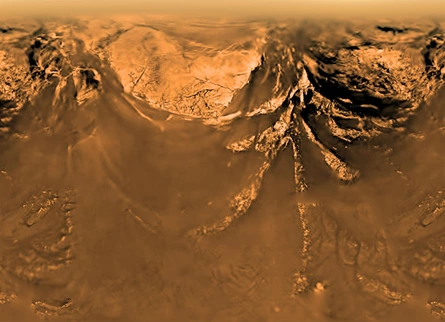

2005 landete die Sonde Huygens auf dem Mond und konnte detaillierte Aufnahmen der Oberfläche machen, hier beim Landeanflug an einem Fallschirm. Die Oberfläche besteht aus Gestein und Eis. Darunter befindet sich vermutlich ein Ozean aus Wasser. Die Landschaft ist von Winderosion geprägt, es sind auch Flussläufe zu erkennen, die vermutlich aus verflüssigten Methan bestehen

Aufgenommen von der Sonde Huygens, die zu diesem Zweck die Kamera zoomte. Kurz danach brach der Kontakt zur Sonde ab. Die nächste Mission zu Titan ist für die 2030er Jahre geplant

Asteroiden und Kometen

Asteroiden und Kometen unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Zusammensetzung, ihrem Ursprung und ihrem Erscheinungsbild.

Asteroiden

- Zusammensetzung: Asteroiden sind in der Regel felsige oder metallische Objekte. Sie bestehen hauptsächlich aus Gestein, Metall und manchmal auch aus Mineraleinschlüssen.

- Ursprung: Asteroiden entstanden während der Frühphase des Sonnensystems vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Sie sind Überbleibsel der Entstehung von Planeten und wurden nicht zu Planeten oder Monden zusammengefügt.

- Erscheinungsbild: Asteroiden haben meistens eine feste, kompakte Struktur und weisen keine oder nur eine schwache Aktivität auf. Sie haben in der Regel keine Atmosphäre oder Schweife und erscheinen daher als relativ dunkle Objekte am Himmel.

- Umlaufbahnen: Asteroiden bewegen sich in elliptischen Umlaufbahnen um die Sonne und kreuzen manchmal die Umlaufbahnen von Planeten.

Kometen

- Zusammensetzung: Kometen bestehen hauptsächlich aus gefrorenem Wasser, Staub, gefrorenen Gasen und anderen organischen Verbindungen. Wenn sie der Sonne näherkommen, beginnt das gefrorene Material zu sublimieren und erzeugt einen charakteristischen Koma (eine diffuse Gaskugel) und oft auch einen Schweif.

- Ursprung: Kometen werden in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, in der sogenannten Oortschen Wolke oder dem Kuipergürtel, gebildet. Sie sind Überreste aus der Entstehungsphase des Sonnensystems und haben sich in den kalten und entfernten Regionen erhalten.

- Erscheinungsbild: Kometen haben oft eine eisige, lockere Struktur und zeigen eine aktive Schweifbildung, wenn sie der Sonne nahekommen und das gefrorene Material sublimiert. Der Schweif kann sowohl einen ionischen Schweif (gerichtet entgegen der Sonne) als auch einen Staubschweif (gerichtet entlang der Bahn des Kometen) umfassen.

- Umlaufbahnen: Kometen haben meistens elliptische Umlaufbahnen um die Sonne. Wenn sie der Sonne nahekommen, erwärmt sich das eisige Material und erzeugt die charakteristische Koma und den Schweif.

Moleküle

Atome

Der Physiker Werner Heisenberg über die Zukunft

Der Physiker Werner Heisenberg gilt als Begründer der Quantenmechanik und erhielt dafür 1933 den Nobelpreis für Physik. Während des zweiten Weltkrieges arbeitete er auf deutscher Seite an Plänen zu einer Atombombe. Da er den materiellen und zeitlichen Aufwand dafür sehr hoch einschätzte, verzichtete die nationalsozialistische Regierung darauf, diese Bemühungen zu intensivieren. Der folgende Text ist eine Abschrift der letzten Minuten eines Radiointerviews, dass Heisenberg am 30.3.1968 mit Harald von Troschke führte.

Jeder Zeit sind andere Probleme gestellt, jeder anderen Zeit wieder andere und dann muss man sehen, wie sich’s weiterentwickelt.

Augenblicklich habe ich den Eindruck, dass auf dem Gebiet der Naturwissenschaft eben die Biologie im Zentrum des Geschehens steht und auf dem Gebiet der Politik eben diese Frage der sozialen Ordnung über den ganzen Welt- Erdball hinweg.

Und man muss offenbar jetzt darüber nachdenken, wie die Erde im Ganzen aussehen könnte, wenn es nicht mehr die Grenzen zwischen Nationen oder zwischen Religionen und so etwas gibt, sondern wenn alle Menschen sozusagen in derselben Sprache, ich mein nicht in der üblichen Wortsprache, sondern in derselben Art, denselben Wertbegriffen, über das Zusammenleben nachdenken. Und man kann ja gar nicht dran zweifeln, dass in den letzten 20 Jahren, seit dem großen Krieg, dass seit dem die Menschen schon sehr viel in ihren Wertbegriffen gelernt haben. Sie haben schon sehr stark umgedacht, sie haben schon gemerkt, dass es keinen Sinn mehr hat, etwa nur das nationale Interesse mit äußerster Gewalt voranzutreiben, ohne an die Interessen des Nachbarn zu denken, der ja ähnliche Interessen haben muss. Sondern man sieht ein, dass der Ausgleich der Interessen unter den Menschen, dass der am besten dadurch eben sich vollzieht, dass man sich gemeinsame Ziele setzt. Dass man sagt, ja wir wollen doch eigentlich das und das erreichen, und zwar offenbar gemeinsam erreichen, weil wir es ja gemeinsam viel leichter erreichen können als im Kampf gegeneinander. Aber diese Veränderung der Werte, also insbesondere der sozialen Werte oder der gesellschaftlichen Vorstellungen, an der kann ja jeder mitarbeiten und man kann beinah sagen, der arbeitet ja schon unbewusst fast jeder mit, der überhaupt über solche Dinge spricht. Und an dem Prozess lohnt es sich sehr teilzunehmen.

[Frage des Interviewers, ob er, Professor Heisenberg, als Naturwissenschaftler Sorge vor den Geistern habe, die gerufen (entfesselt) wurden, also ob er ein fortschrittsgläubiger Mensch sei]

[Ich bin] also in dem Sinn fortschrittsgläubig, dass ich glaube, dass erstens die Welt sich immer wieder ändert. Und zweitens, dass es besser ist, zu dieser Änderung ja zu sagen, als nein zu sagen. Dass es also besser ist zu sagen, wollen wir ruhig aus dieser Änderung nun das Beste machen, was zu machen ist.

Ich hab schon auch Angst davor, dass der zu schnelle Fortschritt der Wissenschaft eben zusammentrifft mit sehr altertümlichen Denkverfahren in breiten Volksmassen, so dass es da große Schwierigkeiten gibt. Aber ich seh nicht ein, dass das nun notwendig zu Katastrophen führen muss. Und ich seh die Schwierigkeiten auch gar nicht etwa nur bei der Atombombe, oder bei solchen Sachen.

Aber etwa wenn es nun jedem möglich sein sollte mit relativ billigen Mitteln, etwa Rauschgift herzustellen, dann ist wieder ein entsetzliches Problem für die Menschen gestellt. Nämlich wie schütze ich mich gegen eine solche Unvernunft, die zunächst scheinbar verlockend ist. Wie ja überhaupt viele Unvernunft immer am Anfang verlockend ist und nachher nicht mehr.

Aber immer dann, wenn Gefahr entsteht – also Hölderlin sagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch – also dann wird man ja auch gewarnt und versucht dann Abwehrmaßnahmen zu ergreifen und man muss halt immer hoffen, dass dann die Abwehrmaßnahmen doch erfolgreicher sind, als die Gefahr. Und daran muss man mittun. Und die Änderungen kann man doch nicht verhindern, also ist es besser zu ihnen ja zu sagen und eben daran zu arbeiten, dass sie in der richtigen Richtung gehen.

Nobody is perfect - das gilt auch für nicofranz.art!

Alle Hinweise zu Fehlern und Korrekturen nehmen wir mit Dank entgegen. Solltest Du inhaltliche Fehler auf dieser Seite finden, lass es uns gerne wissen.