Ein Hermelin erlegt einen Hasen (ab 2:37). Das Video wird nur angezeigt, wenn du Cookies erlaubt hast. Unter /datenschutz kannst du deine Einstellungen anpassen.

Dame mit dem Hermelin

Die Dame mit dem Hermelin ist ein Gemälde von Leonardo da Vinci, das er um 1490 in Mailand gemalt hat. Dargestellt wird eine Mätresse des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza, Cecilia Gallerani. Sie hält ein weißes Hermelin in den Armen, ein Symbol des Herzogs. Das Porträt befindet sich heute im Czartoryski Muzeum in der polnischen Stadt Krakau.

Enthülle nicht, wenn dir die Freiheit lieb ist, dass mein Angesicht ein Kerker der Liebe ist.

Leonardo da Vincis Gemälde können nicht ohne Untersuchung der Bildgeometrie verstanden werden

Dame mit Hermelin

Leonardo da Vinci

um 1490

Öl auf Holz (Walnuss)

39 x 53cm

Czartoryski Muzeum, Krakau, Polen

Versicherungswert: 350 Mio. Euro

Bildbeschreibung

Eine junge Frau im Dreiviertelprofil, in einem dunklen Raum, von rechts her beleuchtet. Sie hat den Rumpf vom Licht weg, den Kopf aber zum Licht hin gedreht. Über ihre linke Schulter erblickt sie etwas außerhalb des Bildraums. Auf dem linken Arm trägt sie einen Hermelin im weißen Winterfell, den sie mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand fest an sich drückt.

Ihr Haar, eng am Kopf anliegend, wurde mittig zu einem Scheitel gelegt, und ist nach hinten zu einem Zopf geflochten. Um den Kopf ein schmales, dunkelfarbiges Band über einer durchsichtigen Haube mit goldenem Rand, die bis zu den Augenbrauen tief ins Gesicht gezogen ist, die Träger sind unter dem Kinn zusammengeführt. Um den Hals eine lange Perlenkette, zweimal gelegt zu einem kurzen und einem langen Stück. Sie trägt das kunstvoll geschneiderte Kleid einer Edeldame. In der linken oberen Ecke in goldenen Lettern:

LA BELE FERONIERE

LEONARD DAWINCI

(Die Inschrift wurde erst um 1800 hinzugefügt und geht auf eine Verwechslung durch die damalige Besitzerin zurück)

Wer war Cecilia Gallerani?

Cecilia Gallerani ist die Dame mit dem Hermelin.

Cecilias Familie

Cecilia Gallerani wurde 1473 in Mailand geboren. Ihr Vater Fazio Gallerani war Staatsbeamter und für die italienischen Kleinstaaten als Botschafter tätig, unter anderem für die Republiken Florenz und Lucca. Ihre Mutter Margherita Busti war die Tochter eines Rechtsgelehrten. Das Ehepaar hatte neben Cecilia noch sechs Söhne. Als Cecilia sieben Jahre alt war, verstarb der Vater.

Adelige Heiratspolitik

1483, im Alter von zehn Jahren wurde Cecilia mit Giovanni Stefano Visconti verlobt. Vier Jahre später wurde die Verlobung aus unbekannten Gründen wieder aufgelöst (1487).

Die Visconti waren eine einflussreiche Adelsfamilie, die von 1310-1447 als Herzöge in Mailand regierten. Als Herzog Filippo Maria Visconti kinderlos starb, erlangte die Adelsfamilie Sforza 1450 die Herrschaft über Mailand.

Anfang 1489 machte der 37-jährige Mailänder Herrscher Ludovico Sforza die erst sechszehnjährige Cecilia zu seiner Mätresse. Möglicherweise begann die Beziehung bereits 1487 und war der Grund für die Auflösung der Verlobung Cecilias mit Visconti.

Als Mätresse Ludovico Sforzas bezog Cecilia ein ländliches Anwesen in der Pfarrei Nuovo Monasterio. Der Mailänder Herrscher setzte sich offen für sie und ihre Familie ein. Als Cecilias Bruder Sigerio 1489 im Streit einen Mann tötete und hingerichtet werden sollte, verhinderte dies eine persönliche Intervention Ludovicos. Ihre Beziehung brachte überdies sicherlich weitere Vorteile für Cecilias Familie. Im Sommer 1490 schließlich wurde Cecilia schwanger. Sie war 17 Jahre alt. Etwa um diese Zeit hat Leonardo da Vinci ihr Porträt gemalt.

Beziehung zu dritt

Die Affäre mit Cecilia war für Ludovico Sforza politisch heikel, da er bereits seit 1480 mit Beatrice d’Este (*1475) verlobt war. Zum Zeitpunkt der Verlobung war sie fünf Jahre alt. Die Familie d’Este waren die Herrscher der unter ihnen vereinigten Herzogtümer Modena und Ferrara östlich von Mailand. Sie waren sehr einflussreich und bekannte Förderer der Künste.

Als Beatrice d’Este 16 Jahre alt wurde, zog sie mit ihren Hofdamen nach Mailand und heiratete Ludovico Sforza am 16.01.1491. Die Hochzeit fand ungeachtet der zeitgleichen Schwangerschaft von Cecilia statt. Die Beziehung Ludovicos mit Cecilia war ein offenes Geheimnis. Beatrice d’Este weigerte sich daher mit Ludovico zu schlafen, solange er sich eine Mätresse hielt. Sie stellte ihm ein Ultimatum und verlangte die Affäre zu beenden. Ludovico folgte dem Drängen seiner Ehefrau und beendete wenig später die Beziehung mit Cecilia. Ende März 1491 musste sie den Mailänder Hof verlassen. Etwa einen Monat später, am 03.05.1491 gebar Cecilia Ludovicos Sohn, Cesare Sforza.

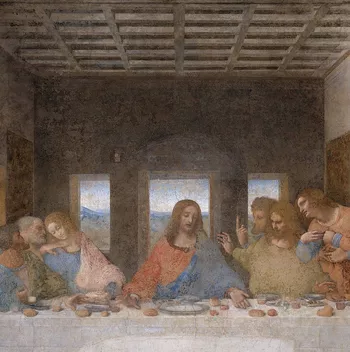

Politisch heikel: Ludovico und Beatrice hatten zwar zwei gemeinsame Söhne: Massimiliano (*1493) und Francesco (*1495), der zweite Sohn Francesco wurde jedoch erst ein Jahr nach Fertigstellung des Altarbildes geboren. Daher muss es sich bei dem linken Kind um Cesare Sforza handeln. Der etwa drei Jahre alte Cesare (*1491), ist der älteste Sohn Ludovicos, den er mit seiner Mätresse Cecilia zeugte. Das für eine öffentliche Kirche bestimmte Gemälde muss für die hochadelige Beatrice d'Este zutiefst beleidigend gewesen sein und wirft einen interessanten Blick auf das Wesen der Ehe der beiden. Als Beatrice 1497 bei der Geburt des dritten Sohnes starb, gab der Herzog sich in großer Trauer. Doch eine Hofdame von Beatrice, Lucrezia Crivelli, war zu dem Zeitpunkt von Ludovico schwanger und gebar ihm zwei Monate später den Sohn Giovanni Paolo I. Sforza. Er wurde später legitimiert und erster Markgraf der Gemeinde Caravaggio. Bis zur Vertreibung des Herzogs aus Mailand war Lucrezia die Mätresse Ludovicos und wurde vermutlich auch von Leonardo porträtiert (als "Belle Ferroniere")

Zeit nach dem Mailänder Hof

Ludovico blieb der Mutter seine Sohnes stets verbunden und unterstützte sie weiterhin. Er bestimmte ihr einen Ehemann. Die Wahl fiel auf den Grafen Ludovico Carminati de Brambilla, genannt Bergamini, den sie 1492 im Alter von 19 Jahren heiratete. Außerdem überließ Ludovico ihr den prächtigen Palazzo Carmagnola in Mailand und ein Lehen in Saronno, so dass Cecilia als Frau eines Grafen das Leben einer Edeldame führen konnte.

Cecilia muss auch in späteren Jahren sehr schön gewesen sein, ihre Schönheit war Gegenstand zahlreicher zeitgenössischer Briefe und Gedichte. Sie galt zudem als klug und sehr gebildet. Sie sprach fließend Latein, musizierte, schrieb Gedichte und war eine angenehme Unterhalterin. Sie war auch als Gastgeberin von Salons bekannt. Dort diskutierte sie mit hochgestellten Persönlichkeiten Fragen der Religion, Kunst und Philosophie. Ihre Salons waren vermutlich die ersten dieser Art in Europa. Sie betätigte sich auch als Förderin von Schriftstellern, wie dem Novellisten Matteo Bandello.

Der Mailänder Herzog Ludovico Sforza wurde 1499 von den Franzosen aus Mailand vertrieben, entmachtet und starb 1508 in französischer Gefangenschaft. Ihr gemeinsamer Sohn Cesare schlug eine kirchliche Laufbahn ein, wurde Abt, verstarb jedoch vier Jahre nach seinem Vater im Jahr 1512 im Alter von nur 21 Jahren.

Mit ihrem Ehemann, dem Grafen Ludovico Carminati de Brambilla bekam Cecilia vier weitere Kinder, über die jedoch nichts bekannt ist. Der Graf verstarb 1514. Cecilia Gallerani überlebte ihren Mann um 22 Jahre und starb 1536 im Alter von 63 Jahren auf dem Schloss ihres Mannes in der kleinen Gemeinde San Giovanni in Croce (ital. "Heiliger Johannes am Kreuz"), unweit von Cremona, etwa 100km südöstlich von Mailand. Leonardos Gemälde war bis zu ihrem Tod in ihrem Besitz.

Nach ihrem Wegzug aus Mailand bewohnte Cecilia das Schloss ihres Mannes. Wie bereits im Palazzo Carmagnola in Mailand veranstaltete sie auch hier regelmäßig Salons.

Das Schloss ist heute nach seinem letzten Besitzer benannt, Giacomo Medici, Marquis del Vascello (1817-1882), der aber nicht mit der berühmten Florentiner Herrscherfamilie verwandt war. Das Schloss war stark heruntergekommen und wurde 2015 aufwändig saniert

Das Hermelin

Das Cecilia ein Hermelin auf dem Arm hält, erscheint heute ungewöhnlich, doch für Leonardos Zeitgenossen war es das keineswegs. Denn Hermeline ernähren sich vorwiegend von kleinen Nagetieren und waren daher eine beliebte Wahl als Mäusejäger, und sie wurden häufig neben Katzen zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt.

Das Hermelin als Haustier

Leonardo sah in allem zuerst die Natur. Einer Legende nach soll er auf einem Markt Vögel gekauft haben, nur um sie direkt danach in die Freiheit zu entlassen. Ein Tier seiner Freiheit zu berauben, nur um es zum eigenen Gefallen einzusperren, muss auf ihn zutiefst befremdlich gewirkt haben, ganz gleich, wie weich ihr Fell ist. Auf die ganz praktischen Probleme einer Haustierhaltung gibt er in dem Gemälde einige Hinweise, die darüber nachdenken lassen sollen, ob die Geschöpfe der Natur nicht doch besser in Freiheit leben sollten.

Freiheitsdrang

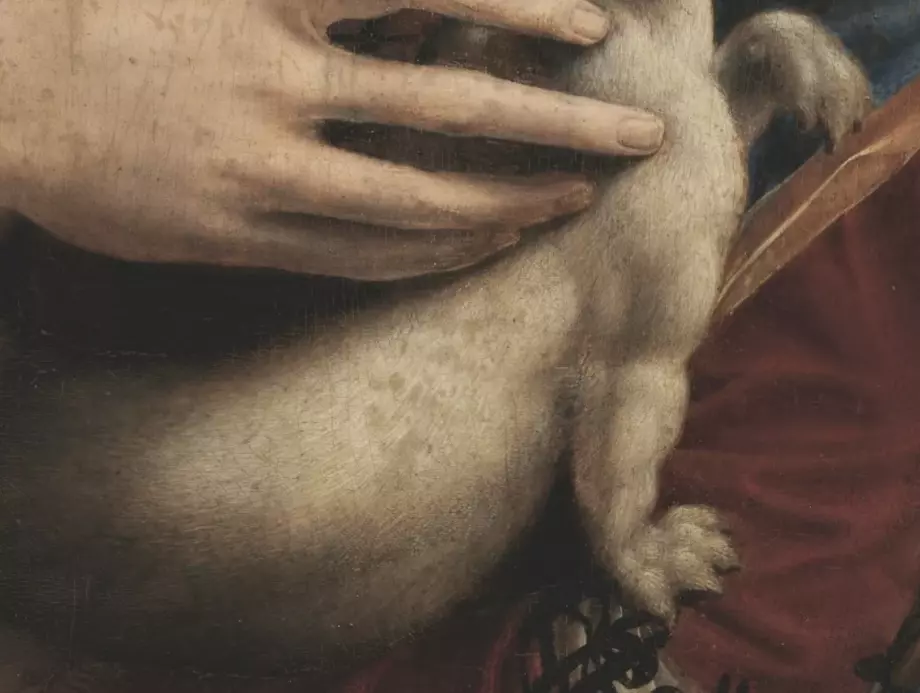

Der Freiheitsdrang des Tieres wird dadurch betont, dass Cecilia es festhalten muss. Ohne ihre rechte Hand an der Schulter des Hermelins wäre es ihr sicherlich bereits vom Arm gesprungen. Dafür spricht die nach rechts gewundene Körperhaltung des Tieres, sowie die nach vorn gerichtete linke Pfote.

Starker Eigengeruch

Die Nase Cecilias befindet sich genau über der Nase des Hermelins. Ein Hinweis auf den starken Eigengeruch der Hermeline. Hermeline gehören zur Familie der Marder, bzw. der Wiesel und sind dafür bekannt, ein starkes sekretorisches System zu haben, das einen markanten Geruch erzeugt.

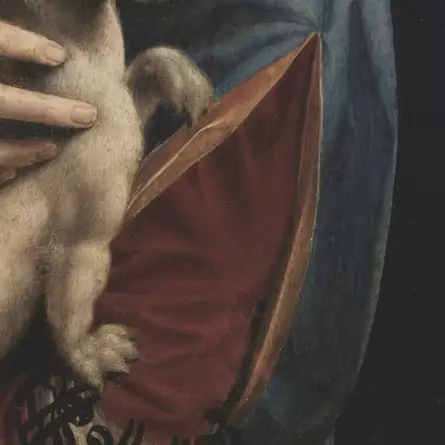

Scharfe Krallen

Hermeline haben scharfe Krallen, wodurch sie teure Kleidung schwer beschädigen können. Leonardo deutet dies durch ein spezielles Kleidungstück an, das als blauer Umhang über ihre linke Schulter hängt und am linken Oberarm auf dekorative Weise von oben nach unten zweigeteilt wurde. Nicht zufällig befinden sich beide Pfoten des Hermelins auf Höhe des oberen bzw. des unteren Endes dieser Stoffpartie. Im Zusammenspiel mit der rechten Pfote des Hermelins scheint es, als ob der blaue Stoff durch eine kräftige Abwärtsbewegung der rechten Pfote aufgerissen wurde, wodurch der darunter liegende rote Stoff zum Vorschein kommt.

Scharfe Zähne

Auch der starke Beißtrieb des Tieres wird durch dunkle Flecken um das Maul des Hermelins herum angedeutet. Sie könnten von geronnenem Blut durch einen vorangegangenen Biss des Raubtiers stammen.

Symbolik des Hermelins

Das titelgebende Hermelin ist nicht zufällig gewählt. Es ist vor allem für den Hochadel bis heute ein sehr symbolträchtiges Tier. Außerdem nimmt es Bezug auf Cecilias Nachnamen.

Wortspiel mit dem Nachnamen Cecilias

Das altgriechische Wort für Wiesel – das Hermelin zählt zu den Wieseln – lautet galê bzw. galéē und kann so als Anspielung auf Cecilias Nachnamen verstanden werden, Gallerani. Leonardo da Vinci und seine Auftraggeber hatten eine Vorliebe für Wortspiele, sie waren eine Mode der Zeit.

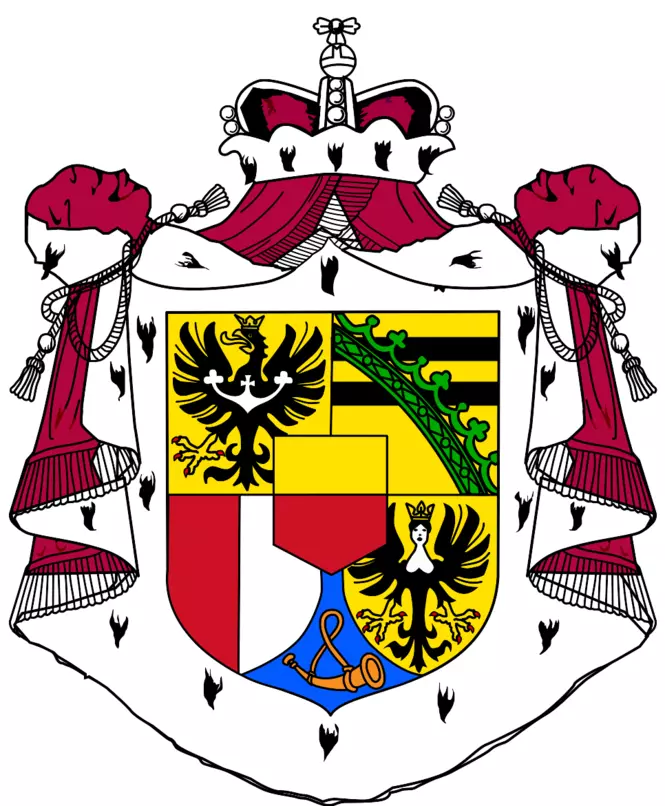

Symbol des Hochadels

Hermelinmäntel wurden ab dem 14. Jh. zu einem Symbol von Reichtum und Macht des Adels. Da die flauschigen Mäntel aus dem Fell des Hermelins sehr teuer waren, konnte sich nur der hohe Adel diese Mäntel leisten. Zeitweise wurde Nichtadeligen sogar der Erwerb von Hermelinmänteln verboten. Der zeremonielle Umhang von Kaiser, Königen, Herzögen und Kardinälen ist seitdem stets ein Umhang aus dem weißem Winterfell des Hermelins mit den charakteristischen aufgesetzten schwarzen Schwanzspitzen. Dieser Umhang ziert bis heute alle Wappen des europäischen Hochadels.

Auch hier ist die Innenseite des Mantels mit dem weißen Winterfell der Hermeline gefüttert, auf das die schwarzen Schwanzspitzen aufgesetzt wurden

Winter- und Sommerfell der Hermeline

Das Fell der Hermeline verändert je nach Jahreszeit seine Farbe. Dabei bleibt die Schwanzspitze stets schwarz.

Warum identifiziert sich der Adel mit dem Hermelin?

Die klassische Aufgabe des Adels war dreigeteilt.

- in Kriegszeiten die militärische Verteidigung übernehmen (Stärke)

- für Nachwuchs sorgen, um die Dynastie zu sichern (Fruchtbarkeit)

- ein moralisches Vorbild sein, also das sprichwörtlich ritterliche Benehmen (Tugend)

Das Hermelin vereint symbolisch alle drei Eigenschaften:

1. Stärke

Das Hermelin ist muskulös, wendig und kämpferisch. Es ist sehr angriffslustig und verteidigt aggressiv sein Revier. Es scheut dabei nicht den Kampf gegen gefährliche Schlangen oder deutlich größere Tiere.

2. Fruchtbarkeit

Hermeline werden in freier Natur meist nur 1-2 Jahre alt. Dafür aber sind sie sehr fruchtbar, so können bereits die Jungtiere geschwängert werden. Bis zu 18 Jungtiere werden pro Wurf geboren. Hermeline vermehren sich daher sehr schnell.

3. Tugend

Da das Winterfell des Hermelins weiß ist, ist es ein Symbol für Reinheit. Daher soll das weiße Hermelin auf die tugendhafte Gesinnung des Adels verweisen.

Ludovico Sforza, das weiße Hermelin

Lange Zeit war unbekannt, dass Ludovico Sforza auch als "Weißes Hermelin" bezeichnet wurde. Historiker haben herausgefunden, dass Ludovico 1488 in den Hermelinorden des Königs von Neapel aufgenommen wurde. Er hatte dort den Rang eines "Hermelins". Hermelinorden waren spezielle Ritterorden, die zu dieser Zeit in Europa gegründet wurden. Die Aufnahme war eine hohe Ehre, wurde aber auch als diplomatisches Mittel genutzt.

Ludovico Sforza trug daher auch den Beinamen „Ermellino Bianco“ (ital. 'Weißes Hermelin'). Das war jedoch kein offizieller Titel, sondern er wurde meist umschreibend verwendet, z.B. in einem Sonett des Dichters Bernardo Bellincioni.

Die Darstellung des weißen Hermelins in dem Gemälde ist also auch als Symbol für den Herzog zu verstehen. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass das Hermelin im Porträt viel muskulöser und fast doppelt so groß dargestellt wird, wie in Wirklichkeit. Der Herzog sollte, wenn schon als Wiesel, dann doch als das größte und stärkste aller Wiesel repräsentiert werden.

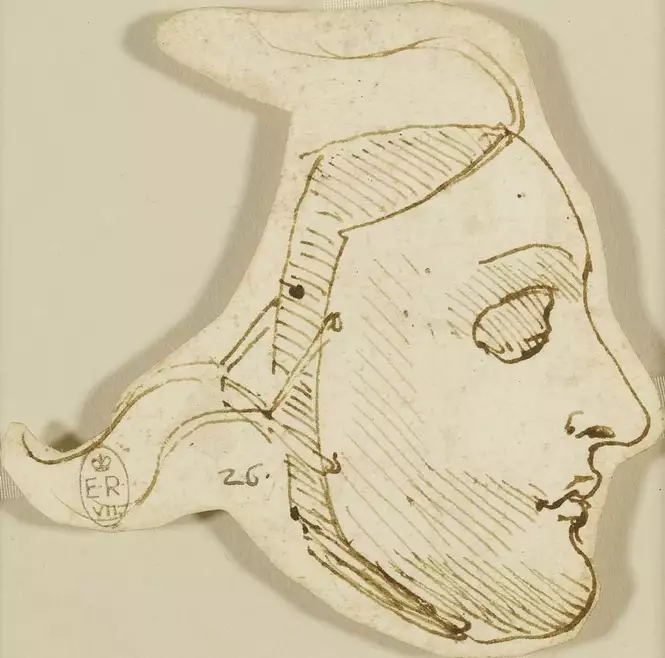

Ludovico gab seinem Hofmaler Leonardo nie den Auftrag ein Porträt von sich anfertigen zu lassen. Es existieren auch sonst nur wenige zeitgenössische Darstellungen von dem einflussreichen Mailänder Herzog

Illustriert wird die Legende, nach der sich ein Hermelin lieber erschlagen lässt, als das weiße Fell zu beschmutzen: „Malo Mori Quam Foedari“ („Lieber sterben als besudelt werden“)

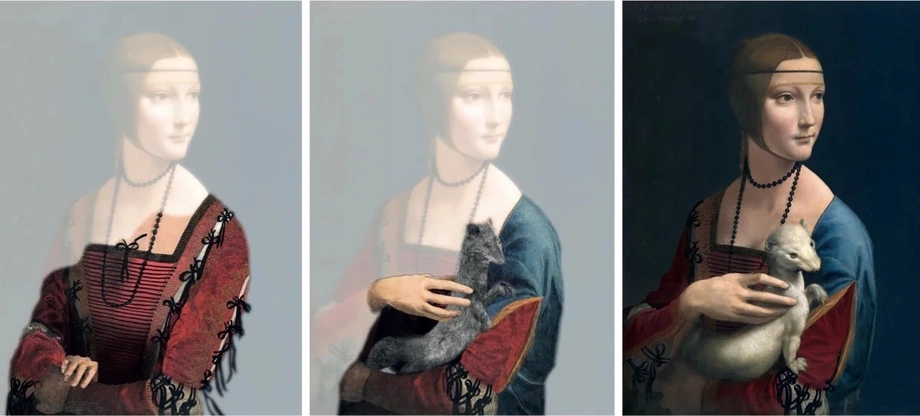

Bildinterpretation

Der Physiker Pascal Cotte hat in den 2000er Jahren in einer vielbeachteten Arbeit durch ein spezielles radiologisches Verfahren die Phasen der Entstehung des Gemäldes rekonstruieren können. Daraus geht hervor, dass das Hermelin nicht von Anfang an geplant war, sondern erst im Entstehungsprozess hinzukam. Ursprünglich war das Bild ohne ein Symboltier angelegt worden, in einem zweiten Schritt wurde ein graues Wiesel hinzugefügt und im letzten Schritt wurde aus dem Tier, eine spezielle Wieselart, das Hermelin.

Während der Entstehung des Gemäldes muss etwas passiert sein, dass zu diesen Änderungen führte. Spätere Einfälle Leonardos sind unwahrscheinlich, da seine Bildentwürfe vor seinem geistigen Auge stets final waren und er bei der Ausführung nur noch in kleineren Details Anpassungen vornahm. Ein Tier hinzuzufügen, hätte die ursprüngliche Bildidee zu sehr verändert.

Das Hinzufügen des Wiesels ist durch das Wortspiel mit dem Nachnamen Cecilia Galleranis erklärbar. Die literaturbegeisterte Cecilia könnte diesen Wunsch geäußert haben. Aus dem Wiesel ein Hermelin zu machen, hingegen ist ein bedeutungsvollerer Schritt. Es ist ein Symboltier des Hochadels und eine solche Darstellung war zu der Zeit für eine Mätresse Ludovico Sforzas eigentlich nicht standesgemäß. Vor allem, da keine Aussicht auf eine Heirat bestand, weil Ludovico bereits mit der hochadeligen Beatrice d'Este verlobt war. Es stellt sich also die Frage, warum das Hermelin hinzugefügt wurde.

Stärke: Die Herkuleslegende

Das Hermelin steht in Verbindung mit der Sage von der Geburt des Herkules. Herkules war der uneheliche Sohn einer Affäre der irdischen Alkmene mit dem Göttervater Zeus. Herkules war selbst kein Gott, stand als griechischer Held jedoch über den gewöhnlichen Menschen. Er ist für seine unbändige Kraft und zahlreiche Heldentaten bekannt.

Mit der Renaissance beginnend kam es in Mode, dass sich Herrscher mit antiken Göttern identifzierten. Die Konstellation von Zeus, Alkmene, ihrem Mann Amphitryon und Herkules erinnert dabei sehr an die von Ludovico, Cecilia, ihren ersten Verlobten Giovanni Stefano Visconti und den Sohn Cesare.

Die antike Legende zur Geburt des Herkules

Wie häufig in der griechischen Mythologie gibt es auch zur Geburt des Herkules verschiedene, aber im Grunde sehr ähnliche Versionen. Die folgende Version bezieht sich auf das Werk "Metamorphosen" des Antoninus Liberalis (2. Jh. n. Chr.), die jedoch auch durch andere antike Schriftsteller überliefert ist.

Der Göttervater Zeus schwängerte die irdische Alkmene und zeugte Herkules, indem er sich als ihr Ehemann Amphitryon maskierte. Als Amphitryon das kurz darauf erfuhr, verzieh er ihr und schwängerte sie noch dazu mit Iphikles.

Hera, die stets eifersüchtige Ehefrau von Zeus, rächte sich an Alkmene, indem sie der Geburtsgöttin Eileithyia auftrug, sich auf ihren Altar zu hocken und dabei ihre Knie mit den Armen so fest zu verschränken, dass durch diesen Zauber Alkmene ihre Zwillinge nicht gebären könne. Nachdem Alkmene sieben Tage und sieben Nächte in den Wehen lag, ertrug ihre Magd Galanthis den Schmerz Alkmenes nicht mehr und erzählte der Geburtsgöttin Eileithyia, sie möge Alkmene beglückwünschen, sie habe soeben einem Jungen das Leben geschenkt. Die getäuschte Eileithyia sprang entsetzt auf, ihre Beine waren nun nicht mehr verschränkt und der Zauber war gebrochen. Daraufhin entband Alkmene die Zwillinge Herakles und Iphikles. Die wegen der gelungenen List laut lachende Magd Galanthis wurde kurz darauf von der Göttin Eileithyia zu Boden geworfen und zur Strafe in ein Hermelin verwandelt.

Nach der Geburt von Herkules setzte Alkmene den Säugling aus Angst vor Heras Rache aus. Er wurde von der Göttin Athene gefunden, die ihn zu Hera brachte. Hera erkannte Herkules nicht und säugte ihn aus Mitleid. Mit der göttlichen Milch der Hera erhielt Herakles übernatürliche Kräfte. Herkules sog dabei so stark an ihrer Brust, dass es Hera schmerzte. Sie stieß den Säugling von sich und die aus ihrer Brust spritzende Milch verteilte sich über dem Himmel und es entstand die Milchstraße. Athene brachte das Kind dann zu Alkmene zurück. Seine erste Heldentat vollbrachte der bereits sehr kräftige Herkules, als er im Alter von acht Monaten zwei Schlangen erwürgte, die Hera geschickt hatte, um ihn zu töten.

Anspielungen auf die Herkuleslegende

Das Gemälde spielt in mehreren Details auf die antike Herkuleslegende an:

- die Maske des Zeus

- die Schwangerschaft Alkmenes

- das Hermelin als verwandelte Magd Galanthis

- die stillende Brust der Hera

- das zu kräftige Säugen des Herkules und die Milchstraße

- die Stärke des Herkules

Die Maske des Zeus

Das Gesicht Cecilias ist von einer scharfen Trennlinie umrandet. Sie entsteht, weil die Haare von einer sehr straff anliegenden transparenten Haube in Form gehalten werden. Cecilias Gesicht wirkt auf diese Art wie eine Maske.

Eine Maske wie diese könnte Zeus getragen haben, als er Alkmene täuschte

Die Schwangerschaft Alkmenes

Cecilia wurde schwanger, während das Gemälde entstand. Der schwangere Bauch sollte nicht direkt gezeigt werden, um die jugendliche Schönheit Cecilias für die Ewigkeit festzuhalten und nicht ihre Schönheit zum Zeitpunkt der Schwangerschaft. Dessen ungeachtet deutet Leonardo die Schwangerschaft Cecilias an.

Die auf dem Bauch ruhende linke Hand ist eine typische Handhaltung schwangerer Frauen. Botticelli war ein Mitschüler Leonardos während seiner Ausbildung bei Verrcocchio. Durch die klar erkennbare Schwangerschaft ist Botticellis Gemälde im Vergleich weniger zeitlos. Es ist immer klar erkennbar, zu welchem Zeitpunkt es Smeralda Brandini zeigt

Das Hermelin als verwandelte Magd Galanthis

Das Hermelin erscheint nun als die verwandelte Magd Galanthis, die die Geburtsgöttin Eileithyia austrickste, um Alkmenes Geburtsqualen zu beenden.

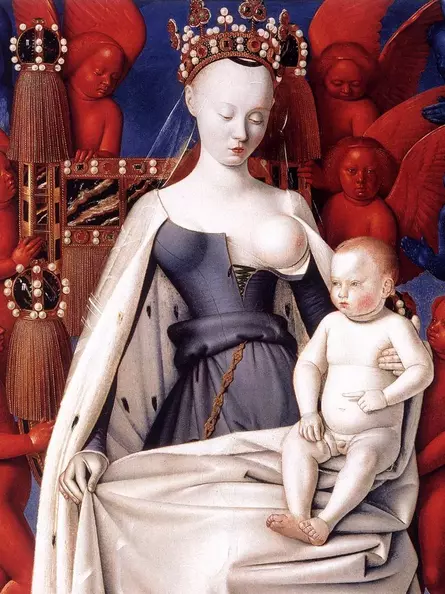

Die stillende Brust der Hera

Der Kopf des Hermelins geht farblich in die Hauttöne von Cecilias Dekolleté über. Die spitz zulaufende Kopfform des Hermelins erinnert so an eine zum Stillen entblößte weibliche Brust #. Zudem wirken die Hände Cecilias, für sich allein betrachtet, wie die einer Mutter, die ihr Kind in den Armen hält. Cecilia verwandelt sich so in Hera, die den Herkules stillt, der seinerseits als Hermelin erscheint.

Eine starker Schatten grenzt den Kopf des Hermelins nach unten ab. Ebenso hebt er sich stark vom Hintergrund des blauen Kleides ab. Es entsteht der Eindruck einer nach rechts gerichteten, entblößten Brust, wie es etwa beim Stillen der Fall ist

Die stillende Madonna richtet ihre entblößte Brust zum Kopf des Kindes. Die Haltung ihrer Arme entspricht, für sich allein betrachtet, dem Halten eines Kindes

Das zu kräftige Säugen des Herkules und die Milchstraße

Die Blutflecken um das Maul des Hermelins herum, verweisen auf die Schmerzen, die der Säugling Herkules der Hera beim Stillen zufügte, woraufhin sie ihn von sich warf. Der Legende nach bildete die aus ihrer Brust spritzende Milch die Milchstraße.

Die Stärke des Herkules

Das Hermelin, speziell sein rechter Vorderlauf ist viel zu muskulös für ein Hermelin. Zudem ist das Hermelin übernatürlich groß dargestellt.

Die Statue veranschaulicht die Muskelkraft des Herkules eindrücklich. Lysipp war einer der bedeutendsten Bildhauer der Antike. Seine Statue gilt als bekannteste Darstellung des Herkules und wurde bereits in der Antike viele Male kopiert

Fazit zu den Anspielungen auf die Herkuleslegende

Ludovico Sforza war der unumschränkte Herrscher des Herzogtums Mailand. Der Mailänder Hof war unter Ludovico Sforza finanziell, politisch und militärisch sehr bedeutend und zog zahlreiche Gelehrte und Künstler an. Neben Leonardo da Vinci sind der Architekt Donato Bramante und der Mathematiker Luca Pacioli zu nennen.

Es ist charakteristisch für die Renaissance, auf die Antike zurückzublicken. Dabei wurde auch die antike Götterwelt wiederentdeckt. Es schmeichelte den damaligen Herrschern und Höflingen ihren Hof als Olymp zu betrachten, den legendären Sitz der Götter. Der jeweilige Herrscher sah sich dabei selbstverständlich als Göttervater Zeus. Die jeweiligen Künstler als Apollon, die Krieger als Ares, die Hofdamen als Hera, Athene, Aphrodite usw.

Zeus ist hauptsächlich für seine erotischen Abenteuer bekannt. Ludovicos heroische Eroberung der Cecilia, die eigentlich dem Giovanni Stefano Visconti versprochen war, zeigt eine deutliche Parallele zu der Eroberung der verheirateten Alkmene durch Zeus.

Ebenso die Schwangerschaft Cecilias, denn als sie vom "göttlichen" Ludovico schwanger wurde, konnte ihr Kind selbst kein Gott sein, da Cecilia nicht zum Hochadel gehörte und in dem Sinne keine Göttin, sondern eine Irdische war. Doch der als Zeus erscheinende Ludovico konnte keinen gewöhnlichen Menschen zeugen, es musste ein halbgöttliches Wesen sein, eben ein Herkules. Dass Ludovico stolz auf seinen erstgeborenen, aber unehelichen Sohn Cesare war, macht der oben gezeigte Sforza Alter deutlich, der Cesare gleichrangig neben Ludovicos Sohn mit Beatrice d'Este zeigt.

Leonardos Anspielungen auf die Herkuleslegende würden aber auch bedeuten, dass das Hermelin erst dann dem Gemälde hinzugefügt wurde, als feststand, dass Ludovico einen Sohn bekommen hatte, also im Mai 1491. Vermutlich zierte bis dahin noch das von Pascal Cotte entdeckte graue Wiesel das Gemälde.

Durch die Geburt des ersten Sohnes Ludovicos, wenn auch eines unehelichen Sohnes, bekam Cecilia eine Sonderstellung, die eine Abbildung mit einem Hermelin rechtfertigte, dem Symbol des Hochadels. Denn hätte Ludovico Sforza sich bis zu seinem Tod auf dem Mailänder Thron halten können und hätte er keine weiteren männlichen Nachkommen gehabt, wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass der Thron an Cecilias Sohn Cesare Sforza gegangen wäre, der dann, wie einst sein Vater Ludovico, zu einem "Weißen Hermelin" geworden wäre.

Fruchtbarkeit: Die Geschichte einer Liebe

Während die Herkuleslegende die göttliche Herkunft und die künftige Stärke des Kindes von Cecilia und Ludovico thematisieren, verweisen weitere Details des Gemäldes direkt auf deren Liebesbeziehung:

- die Perlenkette

- die Pupillen Cecilias

- die Pupillen des Hermelins

- die Hände und der dunkle Hintergrund

- das rechte Auge des Hermelins

- der Bauch des Hermelins

Die Perlenkette

Cecilia trägt eine Kette aus schwarzen Perlen um ihren Hals. Perlen entstehen, wenn Unreines in eine Muschel eindringt. Es wird von dieser festgehalten und mit Perlmutt umwoben. Dann, wenn die Perle groß genug ist, öffnet sich die Muschel und präsentiert ihre Schönheit. In der griechischen Mythologie waren Perlen mit der Göttin Aphrodite verbunden (römische Entsprechung: Venus), der Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit, denn wie Aphrodite wurden Perlen aus dem Schaum des Meeres geboren. Im Christentum galten weiße Perlen als Symbol für die Tugend und Reinheit der Jungfrau Maria.

Traditionell wird die Muschel mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Die in ihr befindliche Perle symbolisiert die Fruchtbarkeit. Ist sie weiß, ist die Perle ein Symbol der Reinheit und der Tugend

Schwarze Perlen galten wegen ihrer Seltenheit als besonders kostbar und werden oft als stilvoll empfunden. Sie können ein Symbol der Trauer, aber auch der Mystik sein

Die Pupillen Cecilias

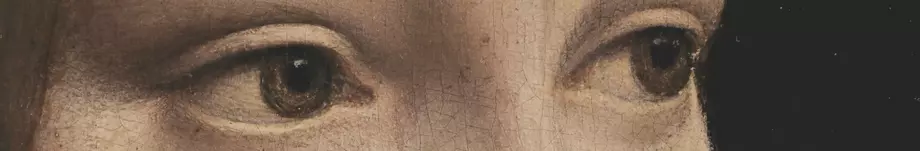

Cecilia steht in einem dunklen Raum, der von rechts erleuchtet wird. Sie und das Hermelin blicken in Richtung des Lichts. Es stellt sich die Frage was beide dort sehen. Die Spekulation darüber macht einen großen Teil der Mystik des Gemäldes aus. Leonardo beantwortet diese Frage durch eine Miniaturmalerei in den Augen der Cecilia.

Cecilias Augen spiegeln, was sie sieht. Die Pupillen zeigen ein kreisrundes Licht, dass sie von rechts oben her beleuchtet. Am unteren Rand des Lichtkreises ist die Silhouette eines Kopfes erkennbar. Offensichtlich handelt es sich um eine Person, die eine Treppe hinabsteigt und auf Cecilia zugeht. Die Person trägt einen für die Renaissance typischen Hut, ein Barrett. Im Zusammenhang mit dem historischen Hintergrund des Gemäldes muss es sich dabei um ihren Geliebten Ludovico handeln.

Zugleich wird klar, dass Cecilia sich in einem tiefergelegenen Raum befindet, vermutlich ein Kellergewölbe. Das Kellergewölbe erscheint als dunkler, sicherlich auch furchteinflößender Ort, in dem sich die jugendliche Cecilia an ihr Haustier klammert. Es ist der dunkle Ort einer ungewissen Zukunft. Leonardo zeigt sie nun in dem Moment, da sich in der Dunkelheit die Tür zu diesem finsteren Gewölbe öffnet und Ludovico, in dem Sinne ihr Befreier, in der Tür erscheint.

Die Pupillen sind im Originalgemälde nur etwa 1cm groß. Sie reflektieren was Cecilia sieht (Das kann im Experiment leicht nachvollzogen werden).

Die Pupillen Cecilias spiegeln, was sie sieht. Es ist die Silhouette eines behüteten Kopfes erkennbar, der zu einer Person gehört, die sich rechts über ihr befindet. Links oberhalb dieses Kopfes scheint ein Vogel aufzusteigen

Die Pupillen des Hermelins

Im Gegensatz zu den Pupillen Cecilias zeigen die Pupillen des Hermelins erstaunlicherweise keine Spiegelungen. Die weißen Flecken am rechten Rand der Augen sind bei genauerem Hinsehen jeweils nur ein weißer Strich auf der Hornhaut des Auges, also eine unbestimmte Lichtreflexion. Leonardo fügte sie hinzu, um das Gemälde realistischer wirken zu lassen.

Es fällt jedoch auf, dass die Pupillen einen unterschiedlichen Durchmesser haben, also verschieden groß sind. Pupillen verändern ihre Größe je nach Lichtstärke. Bei großer Helligkeit werden sie kleiner, bei Dunkelheit größer. Auf diese Art wird die Lichtmenge des einfallenden Lichts reguliert, was das jeweils bestmögliche Sehen ermöglicht. Da in dem Gemälde das Licht von rechts kommt, müsste das linke Auge des Hermelins, das mehr dem Licht ausgesetzt ist eigentlich kleinere Pupillen haben, und die andere Pupille, die mehr im Schatten liegt, größer sein. Es ist aber genau umgekehrt. Leonardo hatte ein hohes Verständnis von Anatomie und Optik, so dass ein unabsichtlicher Fehler Leonardos ausgeschlossen werden kann.

Neben dem Lichteinfall, der von außen kommt, wird die Größe der Pupillen auch von inneren Erregungszuständen beeinflusst, den Emotionen. Emotionen, die die Größe der Pupillen bestimmen, sind z.B. Angst, aber auch sexuelle Erregung. Dass das Hermelin zugleich nach oben schaut, also in Richtung von Cecilias Gesicht, verweist in diesem Zusammenhang auf den emotionalen Moment, der beide bewegt.

Daneben kann die Größe der Pupillen auch durch bestimmte chemische Verbindungen beeinflusst werden, z.B. Drogen oder Medikamente.

Die Hände und der dunkle Hintergrund

Leonardo hat sich intensiv mit menschlichen Proportionen auseinandergesetzt, die er z.B. in seiner berühmten Skizze vom Vitruvianischen Mensch dargestellt hat. Demnach entspricht die Länge einer Hand der Höhe des Gesichts vom Kinn bis zum Haaransatz und ist 1/10 der Körperhöhe. Zwar stellt der vitruvianische Mensch nur ein Ideal dar, dennoch wird an Cecilias rechter Hand deutlich, dass sie unnatürlich länger ist, als die Höhe des Gesichts. Sie ist außerdem viel heller als ihre linke Hand. Insgesamt wirkt die sehr kräftig dargestellte Hand wenig feminin, beinahe männlich. Um so mehr ihre linke Hand, die grob und klobig im starken Schatten liegt.

Das Gemälde wurde um 1800 auf der rechten Seite eingeschwärzt. Zuvor war am rechten Bildrand ein bläuliches Schwarz zu sehen. Es ist an dieser Stelle wichtig zu wissen, dass Ludovico Sforza von seinen Zeitgenossen meist "il Moro" genannt wurde, "Der Dunkle". Grundsätzlich war es nicht unüblich, den Hintergrund eines Porträts dunkel zu halten, um die Porträtierten so in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken. Doch im Zusammenspiel mit den auffallend großen, männlich wirkenden Händen Cecilias scheint eine andere Absicht vorgelegen zu haben.

So ist Il Moro die Treppen zu Cecilia hinabgestiegen und erscheint nun als die Dunkelheit selbst. Die Arme Cecilias erscheinen nun nicht mehr als zu ihr gehörig, sondern als die Arme Ludovicos, der sich ihr von hinten genähert hat und sie nun leidenschaftlich an sich drückt, was besonders an der unteren dunkleren Hand deutlich wird. Dass das Gemälde eine erotische Komponente haben kann, liegt in der Natur der Liebesbeziehung von Cecilia und Ludovico.

Das rechte Auge des Hermelins

Der erotische Charakter dieser Szene wird ergänzt durch den Kopf des Hermelins, der farblich in die Hauttöne von Cecilias Dekolleté übergeht. Im Gegensatz zum Kontext der Herkuleslegende erscheint die entbößt wirkende Brust Cecilias nun deutlich erotischer. Sie ist nicht mehr zum Säugen des Herkules zur Seite gerichtet, sondern frontal nach vorn. Das wird besonders deutlich, wenn das rechte Auge des Hermelins mit einem leicht verschwommenen Blick fixiert wird #. Demnach hat der hinter ihr stehende Ludovico mit seiner helleren Hand Cecilias Korsett nach unten geschoben und so ihre linke Brust entblößt.

Das Gemälde wurde für den Herzog gemalt. Er sollte es betrachten können, um sich dabei an die jugendliche Schönheit Cecilias zu erinnern, womit auch ihre körperliche Schönheit gemeint war. Es versteht sich von selbst, dass Leonardo die Geliebte des Herzogs nicht nackt darstellen konnte. Doch durch das subtile Spiel der Hände mit dem sanften Farbübergang im Bereich des Dekolletés Cecilias, schafft er es im Auge des Herzogs die Erinnerung an die erotischen Stunden mit seiner Mätresse lebendig zu halten.

An dieser Darstellung wird besonders deutlich, dass der Bezug zur nährenden Madonna oft nur als Vorwand diente, um entblößte weibliche Brüste darzustellen. Fouquet war Hofmaler am französischen Königshof

Botticellis kurz zuvor entstandenes Gemälde zeigt, dass eine entblößte linke Brust nicht nur dem Bildtypus der milchgebenden Madonna entsprechen musste, sondern auch Erotik ausstrahlte

Die erotisierenden Frauenporträts von Raffael

Die Andeutung einer entblößt werdenden Brust in einem normalen Porträt war eine Mode, die erst zu Leonardos Lebensende aufkam. Er starb 1519 im Alter von 67 Jahren. Vor allem sein junger Bewunderer Raffael (*1483) adaptierte ihn später auch hier. Wo Leonardo noch andeutete, führte Raffael aus. Erst seine Malergeneration nahm sich mehr Freiheiten bei der Anfertigung von Porträts.

Allen hier gezeigten Porträts ist gemein, dass die rechte Hand die linke Brust der Porträtierten berührt, und doch ist die erzielte Bildwirkung stets eine andere. Von links nach rechts wird das Nackte mehr und mehr und auf verspielte, beinah erotische Art verdeckt.

Das Zusammenspiel erotisch-entblößender Hände mit offensichtlicher oder angedeuteter Nacktheit erinnert sehr an Leonardos Porträt der Dame mit dem Hermelin. Raffael hat beständig aus den Gemälden Leonardos zitiert.

Die Handhaltung der mutmaßlichen Geliebten Raffaels erinnert an die angedeutete Entblößung der Brust der Dame mit dem Hermelin. Raffael war ein großer Bewunderer von Leonardos Malerei

Raffael verwendete diese Geste mehrmals in seinen Porträts. Interessant ist hier, wie der leicht dunklere Fingernagel des Zeigefingers eingesetzt wird, um die Position der Brustwarze anzudeuten

Hier schiebt der entkleidende Zeigefinger das bereits geöffnete Korsett nach vorn

Der Bauch des Hermelins

Der glatte Bauch des Hermelins ist ein markanter Blickfang im unteren Teil des Gemäldes. im Zusammenspiel mit den beiden Pfoten – die eine muskulös, die andere mit nach vorn fallenden Haaren – betont Leonardo schließlich den erotischen Aspekt des Gemäldes.

Tugend: Linien, Formen, Muster

Das Hemelin ist ein Symboltier des Hochadels und verkörpert die drei dem Adel zugeschriebenen Eigenschaften: Stärke, Fruchtbarkeit und Tugend. Wie bisher gezeigt wurde, nimmt Leonardo darauf eindeutig Bezug. Auf die Stärke des Adels wird durch Anspielungen auf die Herkuleslegende verwiesen. Die Fruchtbarkeit des Adels findet ihren Ausdruck in den erotischen Anspielungen und schließlich lassen sich auch Hinweise auf die Tugend in dem Gemälde aufzeigen.

Tugend zur Zeit der Renaissance

In der Renaissance galten Werte wie moralische Integrität, Tapferkeit, Weisheit, Höflichkeit, Bescheidenheit, Mäßigung, Güte, Disziplin und Treue als besonders tugendhaft. Dadurch sollte eine innere Schönheit erlangt werden, die sich dann auch auf das äußere Erscheinungsbild und Verhalten auswirkt. Das Sprichwort "Schönheit kommt von innen" hat darin seinen Ursprung.

Tugend sollte durch geistige Beschäftigung erlangt werden, also zuallererst durch die Beschäftigung mit Literatur, Religion und Philosophie. Dem so erlangten tugendhaften Geist dienten die Künste als Ausdruck. Dichtung, Musik, Architektur, Bildhauerei oder Malerei waren beliebte Tätigkeitsfelder. Allen Künsten war gemein, dass Wissen um die Verhältnisse und Proportionen ihrer dargestellten Glieder nötig war. Damit zum Beispiel die Dichtung harmonisch klingt, müssen Dichtende sich unter anderem an das Versmaß halten, Musizierende an Takte und Tonhöhen. Und auch in der Bildhauerei, Architektur und Malerei sollten harmonische Proportionen verwendet werden, um die Schönheit des Werkes zu erhöhen.

Daher galt die Geometrie als besonders tugendhafte Wissenschaft. Sie war die dominierende Form der Mathematik vom Altertum bis ins späte Mittelalter. Leonardos Skizzenbücher zeigen, dass er sich häufig mit geometrischen Problemstellungen beschäftigt hat.

I Der Blick des Hermelins

Leonardo hat Augen und Ohren des Hermelins so gemalt, dass sie durch ein gleichschenkliges Dreieck verbunden werden können. Zudem gibt es weitere geometrische Besonderheiten in diesem Bereich.

- der goldene Schnitt der Bildhöhe verläuft durch das rechte Auge des Hermelins (orange Horizontale)

- der goldene Schnitt der Bildbreite verläuft links am Rand von Cecilias linkem Auge und durch das linke Auge des Hermelins (orange Vertikale)

- die Mittelsenkrechte der Bildbreite verläuft links am Rand von Cecilias rechtem Auge und rechts am Rand des rechten Ohrs des Hermelins (rote Vertikale)

- das rechte Auge des Hermelins befindet sich exakt in der Mitte von Mittelsenkrechter (rote Vertikale) und goldenem Schnitt der Bildbreite (orange Vertikale)

- das rechte Ohr des Hermelins und dessen Augen lassen sich zu einem gleichschenkligen Dreieck verbinden (grüne Linien). Die Innenwinkel betragen 120° und zweimal 30°

Mit diesem Wissen verwandeln sich das rechte Ohr und die Augen des Hermelins zu einem zweiten Gesicht des Hermelins, dass nun lächelnd und frontal auf den Betrachter blickt (I + Mouseover). Hier zeigt sich beispielhaft der für Leonardos Malerei typische wissende und humorvolle Geist, mit dem er seine Werke erdachte. Das lächelnde Hermelin steht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft Cecilias und deutet auf eine glückliche Geburt.

II Der Blick der Cecilia

Auch im Gesicht der Cecilia lassen sich geometrische Strukturen aufzeigen.

- begrenzt vom goldenen Schnitt der Bildhöhe (orange Horizontale) und der Mittelsenkrechten (rote Vertikale), lässt sich zum rechten Bildrand ein Quadrat aufspannen, dessen obere Linie durch beide Augen der Cecilia verläuft (rote Horizontale). Diese Linie befindet sich genau auf 3/4 der Bildhöhe

- von Cecilias Mittelscheitel trifft ein 45° Winkel die Mitte beider Augen (weiße Linien)

- von dem eben aufgespannten Quadrat lässt sich nach oben hin zum schwarzen Stirnband ein Rechteck ziehen. Dieses hat das Seitenverhältnis von 3:4

- von der Höhe ihres schwarzen Stirnbands kann nach unten hin eine Linie zur rechten Pfote des Hermelins gezogen werden. Diese Linie (gelb) wird vom horizontalen goldenen Schnitt ebenfalls im goldenen Schnitt geteilt

- Die rechte Pfote des Hermelins stützt sich auf einen 45° Winkel (grünes Dreieck) der links von der Bildmitte und rechts vom goldenen Schnitt der Bildbreite begrenzt wird. Es ist dasselbe Dreieck, dass Cecilias Augen und der Mittelscheitel bilden (grünflächige Dreiecke)

Die geometrische Betonung der Augen und des rechten Vorderlaufs des Hermelins, der übertrieben muskulös dargestellt ist, verweisen auf die Stärke des Hauses Sforza, die in Cecilia Galleranis Augen sehr anziehend gewesen sein muss.

III Das Haus vom Nikolaus

Heute vor allem als Kinderspiel bekannt, eignet sich das Haus vom Nikolaus als eines der einfachsten Beispiele für das möglichst effiziente Verbinden von Punkten durch Strecken, hier sind es fünf Punkte. Die Fragestellung kann bei zunehmender Anzahl der Punkte und veränderten Positionen schnell sehr komplex werden. Bis heute ist die sogenannte Graphentheorie ein Teilgebiet der diskreten Mathematik bzw. der theoretischen Informatik. Wenn z.B. Google Maps den schnellsten Weg von Punkt A nach B vorschlägt, bedient sich das Programm unter anderem der Erkenntnisse der Graphentheorie.

Der berühmte Mathematiker Leonhard Euler hat das Problem im 18. Jh. erstmals genauer untersucht ("Königsberger Brückenproblem"). Leonardo da Vinci muss sich ca. 200 Jahre vor Euler ebenfalls mit der Frage beschäftigt haben, was sich in der Bildkomposition der Dame mit dem Hermelin aufzeigen lässt.

- Cecilias rechtes Auge befindet sich rechts an der Mittelsenkrechten (rote Vertikale). Von dort führt ein 22,5° Winkel zu der Stelle, an der der vertikale goldene Schnitt auf das goldene Stirnband trifft (grüne Linien). Der 22,5° Winkel ist der Mittelpunktwinkel eines regelmäßigen Sechszehnecks

- Cecilias linkes Auge befindet sich rechts am goldenen Schnitt der Bildmitte (orange Vertikale). Von dort führt ein 22,5° Winkel zum Schnittpunkt von goldenem Stirnband und der Mittelsenkrechten (rote Vertikale)

- Vom Schnittpunkt der beiden Linien kann zu dem bereits bekannten Punkt des Mittelscheitels ein Winkel von 72° gezogen werden, dem Mittelpunktwinkel eines regelmäßigen 5-Ecks (dunkelblaue Linie). Ein regelmäßiges 5-Eck kann nur in Kenntnis des goldenen Schnitts konstruiert werden

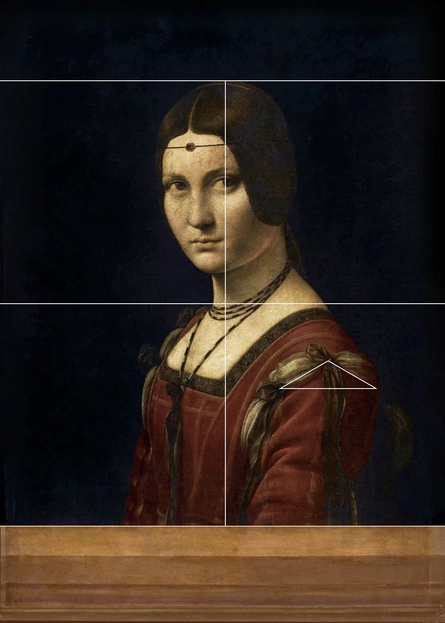

- die beiden Schnittpunkte des goldenen Stirnbands mit der Mittelsenkrechten und dem goldenen Schnitt der Bildbreite bilden zusammen mit dem Mittelscheitel ein Dreieck aus den symbolischen Winkeln von 45°, 75° und 60° (obere grüne Fläche). Es ergibt sich jenes Dreieck, das Leonardo in allen seinen Porträts immer vom Mittelscheitel ausgehend in Szene setzte, z.b. in der Belle Ferroniere und Johannes dem Täufer, aber auch bei der Mona Lisa

Das Dreieck aus linkem und rechten Auge und Mittelscheitel hat die Innenwinkel 45°, 60° und 75°. Die weiße Linie ist die Mittelsenkrechte des Gemäldes

Dasselbe Dreieck konstruiert Leonardo in diesem Gemälde. Die weiße Linie ist der goldene Schnitt der Bildbreite

- werden die Punkte verbunden, ergibt sich das heute als Haus vom Nikolaus bekannte Muster (grüne Linien im Stirnbereich)

- Durch geometrische Verschiebung kann das obere Dreieck der Stirn (obere grüne Fläche) so in einer geraden Bahn nach unten geschoben werden, dass es auf das bereits vorhandene gleichschenklige Dreieck am Kopf des Hermelins aufsetzt (unteres grünflächiges Dreieck). Das so verschobene Dreieck ist genau gleich groß, wie das auf Cecilias Stirn. Die obere Spitze des unteren Dreiecks befindet sich exakt an der Spitze des linken Ohrs des Hermelins. Somit stehen beide Ohren und beide Augen des Hermelins in einem geometrischen Zusammenhang

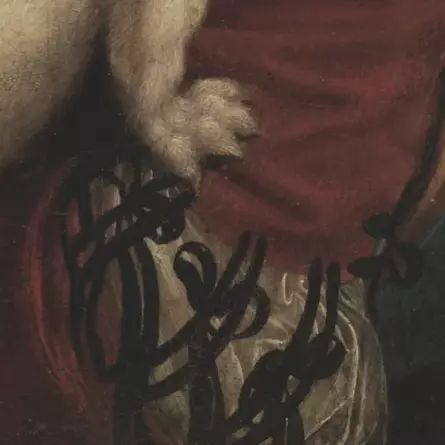

Schnurgeflechte in Leonardo Gemälden

Die Schnurgeflechte in dem Gemälde können als Signum Leonardos verstanden werden. Sie sind Ausdruck eines Wortspiels mit Leonardos Nachnamen Vinci und dem lateinischen Verb "vincire", was soviel heißt, wie etwas verbinden. Es kann aber auch fesseln bedeuten, im Sinne von den Blick fesseln. Es stammt von dem lateinischen Wort "vinculum" ab, das "Band" oder "Fessel" bedeutet. Das Wort kann sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne verwendet werden, um das Verbinden oder Festhalten von etwas physischem oder metaphorischem zu beschreiben.

Fazit zur geometrischen Analyse

Es ist auch in diesem Gemälde gezeigt worden, dass markanten Punkten, Linien und Formen in Leonardo Gemälden stets geometrische Strukturen zugrunde liegen. Sie bilden Muster und sind miteinander verbunden (lat. 'vincire'). Sie sind durch die so entstehende Harmonie zwar erahnbar, jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar. Weil Leonardo es versteht, diesen geometrischen Beziehungen einen individuellen Charakter zu geben, in diesem Fall einen humorvollen (lächelndes Hermelin im gleichschenkligen Dreieck), bilden sie eine Art persönliche Signatur Leonardos.

Am auffälligsten und im Kontrast zu den anderen Leonardo Porträts ist die starke Akzentuierung der Bildgeometrie auf einen schmalen, turmartigen Bereich zwischen der Mittelsenkrechten und dem vertikalen goldenen Schnitt (III, rote und orange Vertikale). Die gesamte Bildgeometrie findet dort statt. Durch den vertikalen Charakter und die Dreiteilung der Dreicksformen in Oben, Mitte und Unten entsteht der Eindruck einer geometrischen Projektion. In deren Verlauf wird ein Dreieck zuerst verschoben (von oben zur Mitte), dann gedreht (Mitte) und schließlich nochmals nach unten verschoben und dabei gekippt.

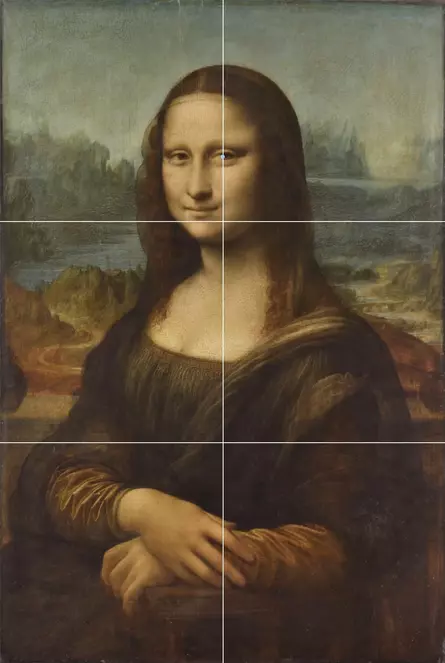

Im Vergleich mit der komplexeren Geometrie anderer Leonardo Gemälde wirkt die Dame mit dem Hermelin insgesamt recht einfach konstruiert. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Leonardo bei diesem, seinem ersten zweifelsfrei echten Porträt, lediglich 1 großes Quadrat aufzeigt II (vom goldenen Schnitt der Bildhöhe zu den Augen, rote Linie). Das nachfolgende Porträt der Belle Ferroniere zeigt vier Quadrate, und bei Leonardos letztem Porträt, dem der Mona Lisa, werden schließlich sechs Quadrate gezeigt. Aus dieser Systematik heraus drängt sich die Vermutung auf, die Dame mit dem Hermelin wäre der Auftakt einer dreiteiligen Porträtreihe gewesen (Dame mit dem Hermelin, Belle Ferroniere und Mona Lisa).

Grundsätzlich ist die Untersuchung der geometrischen Beziehungen in Leonardos Gemälden ein weiteres Werkzeug, um die Echtheit der ihm zugeschriebenen Gemälde zu bestätigen oder abzulehnen. Leonardos Erzählung von Proportion und Harmonie drückt sich nicht nur dadurch aus, dass er in seinen Notizbüchern geometrische Studien anfertigte oder mit dem bekannten Mathematiker Luca Pacioli zusammenarbeitete. Die Geometrie fand ihre ganz praktische Anwendung auch in seinen Gemälden und ist damit Ausdruck des Bemühens, besonders tugendhafte Werke zu erschaffen.

Ausblick: Zusammenhang mit anderen Leonardo Porträts und Echtheitsdebatte

Mit dem Wissen um die verborgenen geometrischen Beziehungen in den Frauenporträts Leonardos wird ein klar erkennbarer Zusammenhang offensichtlich. Bestimmte geometrische Figuren wie Quadrat oder auch gleichschenkliges Dreieck inszeniert der geometriebegeisterte Leonardo wiederholt in seinen Gemälden. Die Art dieser Inszenierung wirkt über die drei zweifelsfrei echten Frauenporträts Leonardos hinweg, wie eine geometrische Signatur. Es ist anzunehmen, dass Leonardo späteren Generationen Hinweise geben wollte, welche der ihm zugeschriebenen Gemälde tatsächlich auch von ihm stammen.

Die vier Quadrate werden vom oberen Kopfende, der Mauer im Vordergrund, sowie vom rechten und linken Bildrand begrenzt. Die Mittelhalbierende verläuft durch ihr linkes Auge. Die Knoten am Kleid bilden ein gleichschenkliges Dreieck. Dessen Basis liegt auf dem goldenen Schnitt der Höhe des rechten unteren Quadrats

Die zeitliche Reihenfolge der Frauenporträts

Die zeitliche Reihenfolge dieser drei zweifelsfrei echten Gemälde Leonardos ist mit hoher Wahrscheinlichkeit historisch korrekt.

- Um 1490 porträtierte Leonardo Cecilia Gallerani als Dame mit dem Hermelin. Sie war eine Mätresse des Mailänder Herrschers Ludovico Sforza. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn, Cesare

- Um 1497 porträtierte Leonardo Lucrezia Crivelli als La Belle Ferroniere. Sie war eine Mätresse des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn, Giovanni Paolo I. (*1497). Die Geburt des Sohnes fällt in die Trauerzeit um Ludovicos Ehfrau Beatrice d'Este, die bei der Geburt des dritten gemeinsamen Kindes starb. Ob La Belle Ferroniere tatsächlich Lucrezia Crivelli zeigt, ist Gegenstand kunsthistorischer Debatten. Diese Meinung wird unter anderem vom Louvre vertreten, dem ausstellenden Museum

- Nachdem der Herzog um 1499 aus Mailand vertrieben wurde, war Leonardo über einige Umwege um 1503 nach Florenz zurückgekehrt. Auch wenn es viele Mythen zur Entstehung der Mona Lisa gibt, geht die Mehrheit der Forscher mittlerweile davon aus, dass das Gemälde Lisa del Giocondo zeigt und um 1503 begonnen wurde

Der mathematische Zusammenhang der Anzahl der Quadrate

Diese Chronologie der Gemälde wird auch an der Inszenierung der Quadrate deutlich. Das erste Gemälde betont ein Quadrat, das zweite vier und das dritte sechs. Es ist nachvollziehbar, diese, anhand der zeitlichen Reihenfolge ihrer Entstehung, vorgegebenen Zahlen als mathematische Folge aufzufassen und nach ihrer Fortsetzung zu suchen: 1, 4, 6, ... ?. Aufgrund der wenigen gegebenen Zahlen sind mehrere Lösungen möglich. So sind 1, 4 und 6 die ersten drei natürlichen Zahlen größer als Null, die keine Primzahlen sind. Von einer besonderen Schönheit aber ist diese Lösung:

| Quadrate | Summand | |

| um 1490: Dame mit dem Hermelin | 1 | +3 |

| um 1497: La Belle Ferroniere | = 4 | +2 |

| um 1503: Mona Lisa | = 6 | +1 |

| ? | = 7 | +0 |

Der Nachfolger der Zahl 1 ergibt sich durch Hinzufügen der Zahl 3, wobei in der nächsten Zeile der Summand 3 um 1 verringert wurde, nun also 2 ist und beim nächsten Mal wieder um 1, usw. Die Folge ist insofern schön, als dass sie aus nur vier Gliedern besteht (im Bereich der natürlichen Zahlen) und in drei Schritten von 1 zu 7 führt, wobei der Summand von 3 auf 0 runtergezählt wird, indem er stets um 1 reduziert wird.

- Die Sieben ist in der Religionsgeschichte und der Astronomie eine bedeutende Zahl, da sie nicht nur den sieben Himmelskörpern entspricht, die mit bloßem Auge beobachtet werden können (Sonne, Mond und Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn) sondern auch in der Bibel häufig genannt wird, am bekanntesten sind die sieben Schöpfungstage.

- Die Drei ist in der Religionsgeschichte und der Mathematik eine bedeutende Zahl. In der Bibel wird beschrieben, wie der berühmte König Salomo einen symbolischen Brunnen für den ersten Tempel in Jerusalem einrichtete: "Dann machte er das Meer. Es wurde aus Bronze gegossen und maß zehn Ellen von einem Rand zum andern [Durchmesser]. Es war völlig rund [also ein Kreis] und fünf Ellen hoch. Eine Schnur von dreißig Ellen konnte es rings umspannen [Umfang]" (1. Kön, 7, 23). Wenn der Durchmesser Zehn Ellen ist, muss der Umfang eigentlich 10 Ellen * Pi = 10 Ellen * ~3,141 = 31,41 sein. Im Bibeltext werden aber nur sehr grob gerundete dreißig Ellen genannt. Weil im Altertum der genaue Wert von Pi nicht bekannt war, wurde er oft näherungsweise mit 3 angegeben. Daher wurde in dem Bibeltext mit Pi = 3 gerechnet: 10 Ellen * 3 (eigentlich Pi) = 30 Ellen, dem überlieferten Umfang von Salomos Brunnen. Daneben ist die 3 in der Bibel häufig ein Symbol für Gott, bzw. dessen Wirken: drei Männer erscheinen Abraham, drei Tage bis zur Auferstehung Jesu usw.

Ein Schlüssel zur finalen Bestimmung der Echtheit von Leonardos Werken

Die Anzahl der Quadrate in Leonardos Gemälden ergibt in dieser Hinsicht eine geschlossene Folge. Sollte Leonardo ein weiteres Frauenporträt zugeordnet werden, auch eine mutmaßliche Fälschung, müsste sie irgendwie mit der Folge aus 1 Quadrat, 4 Quadraten und 6 Quadraten in Übereinstimmung gebracht werden, indem das Gemälde eine spezifische Anzahl von Quadraten zeigt, die in diese Folge passen und zugleich mit der historischen Entstehung der Leonardo Werke in Einklang zu bringen ist. Da es zum einen sehr aufwändig ist, historische Dokumente in überzeugender Weise zu fälschen und zum anderen die mathematischen Möglichkeiten zur Erweiterung der Folge begrenzt sind, erscheint diese Art der Signatur sehr fälschungssicher.

Bedeutung für die Kunstgeschichte

Im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Werken demonstriert Leonardo mit diesem realistisch wirkenden Gemälde seine Meisterschaft in der Porträtmalerei. Sein anatomisches Wissen und sein malerisches Können erlauben es ihm feinste Nuancen im Gesicht, den Händen und dem Hermelin darzustellen, wodurch eine Vielzahl von Emotionen der Dargestellten wiedergegeben werden können. Dabei gelingt es ihm stets eine gewisse Anmut der Dargestellten zu wahren. Das ist umso beeindruckender, als dass er diese subtile Ausdruckstiefe mit nur wenigen gestalterischen Mitteln erreicht.

Erstes Sfumato Porträt

Die Dame mit dem Hermelin ist das erste Porträt Leonardos, das seinen berühmten Sfumato-Stil zeigt. Er verwendete diese besondere Malechnik, bei der unzählige feine Farbschichten beinah transparent übereinander aufgetragen werden, um besonders weiche Übergänge zwischen Licht und Schatten zu erzeugen. Dieser Stil war wegweisend für die italienische Renaissance und beeinflusste viele nachfolgende Künstler.

Die Mona Lisa ist das bekannteste Beispiel für Leonardos Sfumato Technik. Vor allem Gesicht, Hände und Landschaft zeichnen sich durch sehr weiche Schattierungen und Farbübergänge aus

Leonardos letztes Werk zeigt die Sfumato Technik in Vollendung. Der Täufer scheint aus dem Dunkel zu treten bzw. darin zu verschwinden. Das Gemälde besteht aus unzähligen hauchdünnen Farbschichten die mit Ölfarbe aufgetragen wurden. Klare Konturen sind dabei kaum auszumachen

Verbindung zwischen Mensch und Tier

Die Dame mit dem Hermelin ist nicht das erste Gemälde, das Mensch und Tier zusammen zeigt, aber das erste, dass eine zärtliche Verbindung zwischen beiden darstellt. Fast scheint es, Cecilia würde es wie ein Kind in den Armen halten.

Zu Füßen der Brautpaares ist ein kleiner Hund zu erkennen. Jan van Eyck war ein begnadeter niederländischer Maler und galt lange Zeit als Erfinder der Ölmalerei. Zum Teil kannte Leonardo sein Schaffen, er erwähnt ihn in seinen Notizbüchern

Raffael war ein großer Bewunderer Leonardos und imitierte ihn beständig. Dieses berühmte Gemälde kombiniert die Säulen aus dem Hintergrund der Mona Lisa mit dem Tier in den Armen aus der Dame mit dem Hermelin. Das Horn auf dem Fohlen spielt vermutlich auf Leonardos legendäre höfische Feste an, zu denen er Tiere auf besondere Weise verziert haben soll

Dynamische Posen

Zur Entstehungszeit der Dame mit dem Hermelin hatten Porträts traditionell einen sehr statischen Charakter, d.h. die Dargestellten wirkten meistens steif und unbeweglich. Leonardo hat mit der Dame mit dem Hermelin das erste Frauenporträt angefertigt, bei dem die Dargestellte in einer dynamisch wirkenden Drehbewegung dargestellt wird. Die Drehung betrifft den ganzen Oberkörper. Hüfte, Schultern, Kopf und Augen zeigen jeweils in verschiedene Richtungen. Auch die beiden anderen Frauenporträts Leonardos, La Belle Ferroniere und Mona Lisa, weisen die typische Drehung auf. Dadurch erscheinen die Personen lebendiger und damit auch realistischer.

Petrus Christus war ein niederländischer Maler und Schüler von Jan van Eyck. Die niederländische Malerei war zu dieser Zeit realistischer, als die italienische, was hauptsächlich an der Verwendung von Ölfarben lag. Allerdings sind die Motive noch sehr statisch

Im Vergleich zu zeitgenössischen Malern wird deutlich, wie innovativ Leonardos Bildentwurf war. Der sieben Jahre ältere Botticelli war ein Mitschüler Leonardos in Verrocchios Werkstatt. Botticellis Porträt ist deutlich statischer angelegt. Zudem malte Botticelli, wie damals noch in Italien üblich, stets mit Tempera statt mit Ölfarben. Auch dadurch wirken seine Gemälde weniger realistisch

Geschichte des Gemäldes

Es wird heute kaum bestritten, dass die Dame mit dem Hermelin von Leonardo da Vinci gemalt wurde. Dieser stand von ca. 1487 bis 1499 in den Diensten des Herzogs von Mailand, Ludovico Sforza. Vermutlich gab der Herzog den Auftrag, ein Porträt seiner Mätresse Cecilia Gallerani anzufertigen. Auftragsdokumente, Verträge oder ähnliches sind nicht bekannt.

Da das Werk verschiedentlich auf die Schwangerschaft der jugendlichen Cecilia anspielt, muss es im Jahr 1490 gemalt worden sein, da ihr einziges Kind mit dem Herzog im Mai 1491 zur Welt kam.

Die historische Existenz eines von Leonardo gemalten Porträts der Cecilia ist ausreichend belegt. Unter anderem durch einen Briefwechsel von 1498, in dem Isabella d’Este Cecilia bittet, ihr ein Bild zu leihen, dass Leonardo von ihr „nach der Natur gemalt“ hat. Sie wollte es mit einem Werk des venezianischen Malers Bellini vergleichen. Cecilia kam der Bitte nach, verwies aber in ihrem Antwortschreiben darauf, dass das Bild ihr nicht mehr ähnlich sehe, da es sie in einem "unfertigen Alter" zeige. Daneben wird ein von Leonardo gemaltes Porträt der Cecilia von zeitgenössischen Dichtern erwähnt (Bellincioni, Tebaldeo).

In der Biblioteca Ambrosiana, Mailand

Das Gemälde verblieb im Besitz von Cecilia Gallerani bis sie 1536 starb. Für die darauf folgenden Jahrzehnte ist der Verbleib unklar. Vermutlich blieb das Gemälde im Besitz der Familie oder wurde im Mailänder Raum gehandelt. Erst im 18. Jahrhundert wird es erneut erwähnt. Carlo Amoretti, der Bibliothekar der Mailänder Biblioteca Ambrosiana, nennt es dort als Teil der Sammlung des Marchese von Bonasana. Die Biblioteca Ambrosiana besitzt heute das umfangreichste der zahlreichen Notizbücher Leonardos, den Codex Atlanticus.

Im Besitz der polnischen Fürstenfamilie Czartoryski

Um 1800 kauft der polnische Fürst Adam Jerzy Czartoryski das Gemälde auf einer Italienreise von heute unbekannten Besitzern und schenkte es seiner Mutter, Fürstin Izabela Czartoryska, die in der polnischen Stadt Puławy eine Kunstsammlung aufbaute. Die Fürstin nahm irrigerweise an, es handele sich bei der Dame mit dem Hermelin um die sagenumwobene "La Belle Ferronière", eine fiktive Geliebte des französischen König Franz I. (1494-1547), dem letzten Dienstherrn von Leonardo. Als "La Belle Ferronière" wird heute jedoch ein anderes Frauenporträt Leonardos bezeichnet, das sich im Louvre befindet. Ironischerweise beruht auch dort die Bezeichnung auf einer Verwechslung und meint eigentlich ein anderes Gemälde der Sammlung.

Der Louvre selbst nennt das Bild "Portrait de femme, dit à tort La Belle Ferronnière" (Porträt einer Frau, fälschlicherweise La Belle Ferronnière genannt). Der Irrtum geht zurück auf den berühmten Maler Ingre, der zwischen 1802 und 1806 einen Kupferstich dieses Gemäldes falsch betitelte und der sich rasch verbreitete

Vor dem berühmten Irrtum des Malers Ingre wurde dieses Gemälde als "La Belle Ferroniere" bezeichnet. Bisher konnte keine historische Person nachgewiesen werden, die als "Belle Ferroniere" bekannt war

Änderungen im Auftrag der Fürstin

In den Unterlagen, die der Sohn der Fürstin aus Italien mitbrachte, befand sich eine Notiz, die die Fürstin glauben machte, es handele sich bei der Dame mit dem Hermelin um ein Porträt der legendären "Belle Ferroniere". Daher ließ sie in der linken oberen Ecke des Gemäldes eine Aufschrift anbringen.

LA BELE FERONIERE

LEONARD DAWINCI

Leonard Dawinci war eine damalige polnische Schreibweise von Leonardo da Vinci. Die Fürstin ließ vermutlich noch weitere Anpassungen vornehmen: Kette, Stirnband und Verzierungen des Kleides wurden mit kräftigeren Farben übermalt. Ebenso Konturen der Nase, Haarsträhnen und Pupillen. Dazu erhielt sie etwas Rouge auf den Wangen. Außerdem wurde der ursprünglich leicht bläuliche Verlauf im Hintergrund durch ein monochromes Schwarz übermalt.

Wechselnde Aufenthaltsorte

Das Bildnis befand sich dann im „Gotischen Häuschen“ in der Czartoryski-Residenz in Puławy (Polen) und wurde dort ab 1809 öffentlich ausgestellt. Wegen eines russisch-polnischen Krieges floh die Fürstenfamilie 1831 nach Paris. Dass Gemälde galt offiziell als verschollen, befand sich aber im Pariser Nobelhotel Lambert, in dem die Familie ihr Quartier bezog. Um 1871 kehrten die Czartoryski aus dem Pariser Exil nach Krakau zurück und mit ihnen auch die Dame mit dem Hermelin. 1876 wurde das Gemälde im Krakauer Czartoryski-Museum erneut öffentlich ausgestellt. Zu Beginn des ersten Weltkrieges wurde das Gemälde in die Dresdener Gemäldegalerie verbracht. Nach dem Ende des Krieges kam es 1920 wieder in das Krakauer Czartoryski-Museum.

Nach der Niederlage Polens im zweiten Weltkrieg wurde das Gemälde 1939 von den deutschen Besatzern beschlagnahmt und ins Kaiser-Friedrich-Museum nach Berlin verbracht (heute Bode-Museum). Das Gemälde sollte dann mit vielen weiteren von den Deutschen beschlagnahmten Gemälden in dem geplanten Führermuseum in Linz ausgestellt werden. Doch gelangte der deutsche Generalgouverneur Polens, Hans Frank, 1940 in den Besitz des Gemäldes und ließ das Bild dann in seine Residenz überführen, die Wawel-Burg im Zentrum Krakaus.

Als Hans Frank gegen Kriegsende in sein Landhaus nach Bayern flüchtete, nahm er es dorthin mit, wo das Gemälde 1945 von einer US-amerikanischen Spezialeinheit zum Wiederauffinden von geraubten Kunstschätzen gefunden wurde.

Im Besitz des polnischen Staates

1946 kam die Dame mit dem Hermelin wieder zurück nach Krakau, wo sie sich bis heute befindet. Das Gemälde ist im Besitz des polnischen Staates und wird im Czartoryski-Museum in Krakau ausgestellt.

Natur, wer erregt deinen Zorn, wer erregt deinen Neid?

Es ist Vinci, der einen eurer Sterne gemalt hat!

Cecilia, die heute so schön ist, ist diejenige.

Neben deren schönen Augen die Sonne wie ein dunkler Schatten erscheint.Alle Ehre dir, auch wenn in seinem Bild

Sie zu hören und nicht zu reden scheint.

Denke nur, je lebendiger und schöner sie ist,

desto größer wird ihr Ruhm in künftigen Zeiten sein.

Sei also Ludovico dankbar, oder vielmehr

Dem Talent und der Hand Leonardos

Die euch erlaubt, Teil der Nachwelt zu sein.

Jeder, der sie sieht - auch wenn es zu spät ist

Um sie lebendig zu sehen - wird sagen: das genügt uns

Zu verstehen, was Natur und was Kunst ist.

Downloads

Quellen

Website des ausstellenden Museums: Czartoryski Muzeum, Krakau

Frank Zöllner, Leonardo, Taschen (2019)

Frank Zöllner/ Johannes Nathan, Leonardo da Vinci - Sämtliche Zeichnungen, Taschen (2019)

Martin Kemp, Leonardo, C.H. Beck (2008)

Charles Niccholl, Leonardo da Vinci: Die Biographie, Fischer (2019)

Johannes Itten, Bildanalysen, Ravensburger (1988)

Besonders empfehlenswert

Marianne Schneider, Das große Leonardo Buch – Sein Leben und Werk in Zeugnissen, Selbstzeugnissen und Dokumenten, Schirmer/ Mosel (2019)

Leonardo da Vinci, Schriften zur Malerei und sämtliche Gemälde, Schirmer/ Mosel (2011)

Nobody is perfect - das gilt auch für nicofranz.art!

Alle Hinweise zu Fehlern und Korrekturen nehmen wir mit Dank entgegen. Solltest Du inhaltliche Fehler auf dieser Seite finden, lass es uns gerne wissen.